トマト料理は“だし”要らず!?

うま味の相乗効果を証明する。

トマトは手軽に生食を楽しめる野菜だが、加熱するとうま味が増すことを知っているだろうか? 干しシイタケから美味しい“だし”が取れるように、実は同様の成分がトマトにもあると言われている。

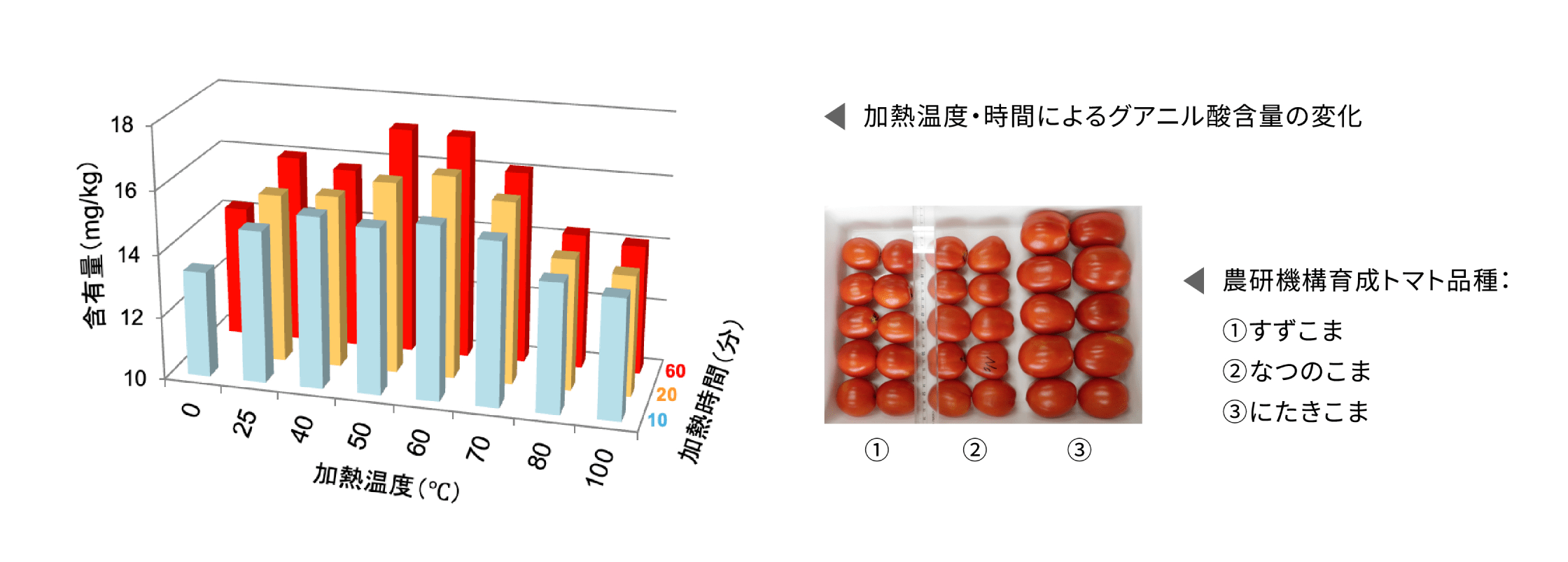

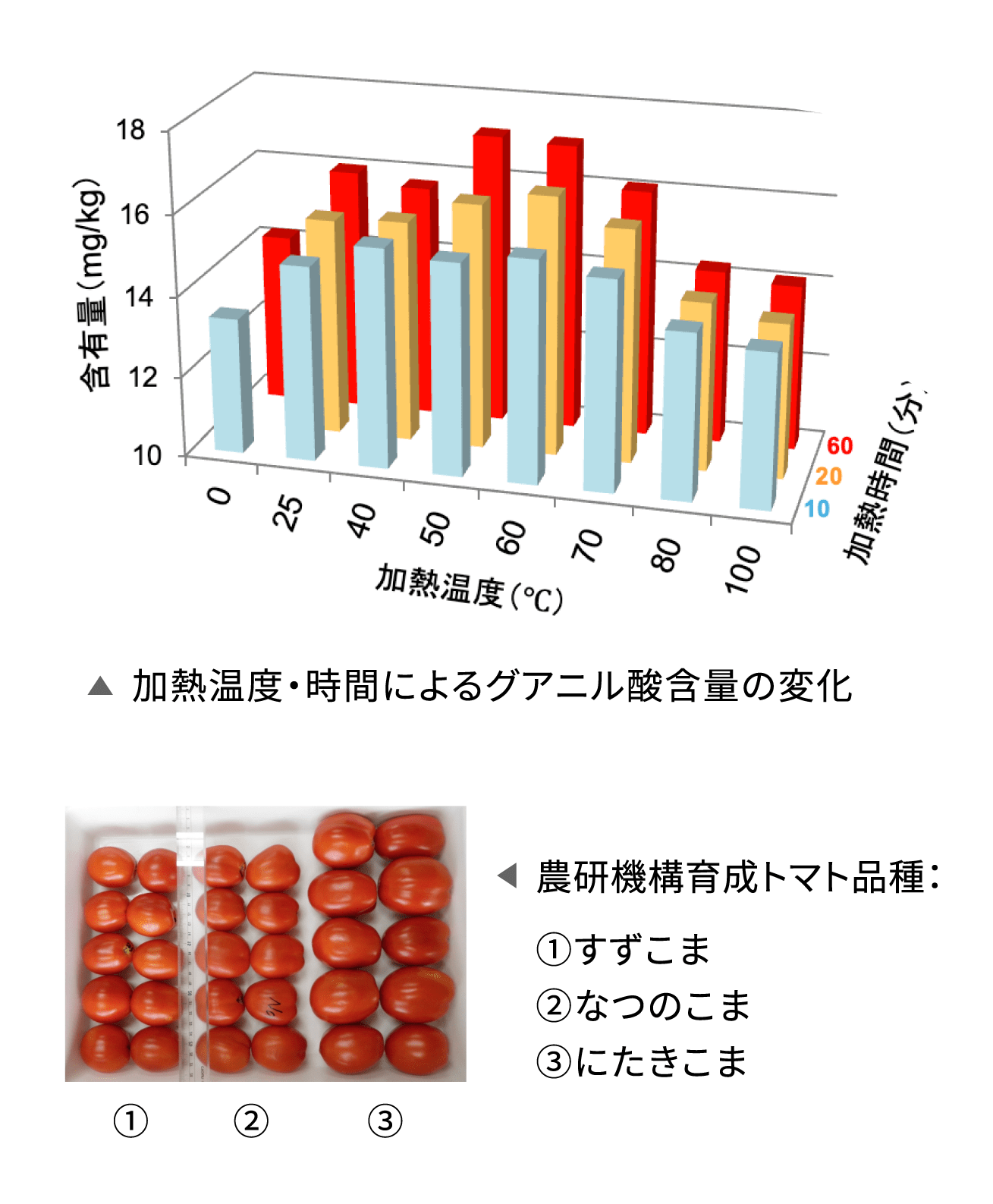

市販されている“うま味調味料”は、アミノ酸の一種であるグルタミン酸を主成分として、さらにそのうま味を増幅させるグアニル酸とイノシン酸を少量配合している。トマトは野菜でありながら、そのグルタミン酸とグアニル酸の両方を持っていることがわかってきた。「そしてグアニル酸は加熱調理によって増加することが報告されたため、その最大値を引き出す加熱条件を探る実験を行いました」と語るのは、農研機構などの研究機関で菌類や野菜に関する研究を行ってきた安藤教授だ。

上のグラフは、調理用トマト“にたきこま”を氷温下でミキサー破砕後、0~100℃で60分間加熱し、各温度と加熱時間によるグアニル酸を定量したもの。実験の結果、グアニル酸の含有量は、50~60℃において最大となり、加熱時間が長いほど増加することがわかった。つまり、トマトは低温で調理した方が、うま味を大きく引き出せると言えるのだ。

野菜を含め生鮮食品は全て生き物なので、生の状態では内在する酵素が活性を保っている。この酵素が食品の成分変動に大きく関わっており、トマトや干しシイタケに含まれるうま味成分の増減にも酵素の働きが重要な役割を担っている。

キノコの傘は、なぜ広がる?

栽培環境が姿を決める不思議。

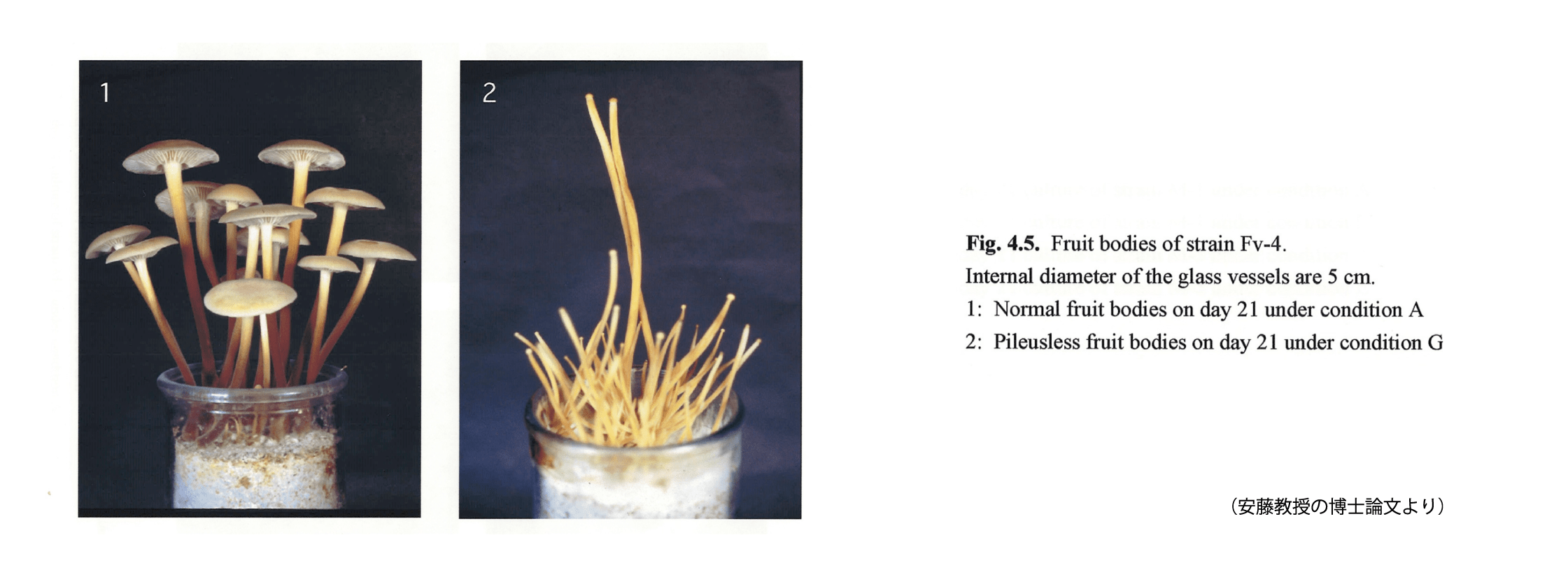

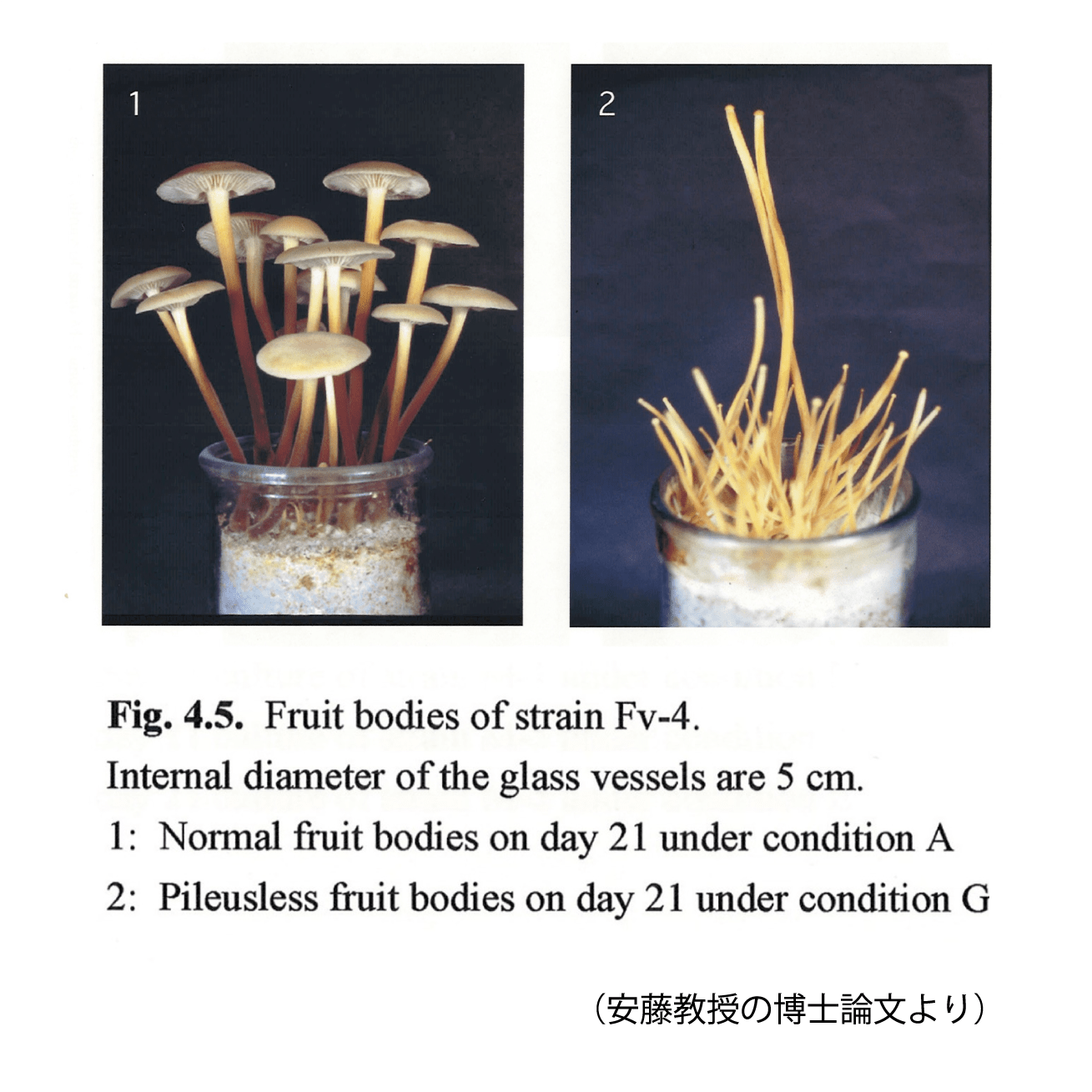

「この写真、何かわかりますか? 答えは、自宅の庭に生えていたエノキタケです。スーパーマーケットに並ぶエノキタケは、傘が小さくて軸は細く長いですよね。それは暗い環境で栽培しているからで、傘の展開には光が必要なのです。その生育過程ではどんな遺伝子が働いているのかを研究していたこともあります」。

栽培環境によって姿形を変えていくのも生き物である所以。そういう不思議に気づいたところから、すべての研究が始まっていく。

「微生物やキノコなど、マニアックな研究も学生と一緒にできたら楽しそうですね」と安藤教授は笑う。

実験の9割は失敗!?

小さな発見が、大きな成功に。

「実はトマトの研究では、高温でぐつぐつと煮込めばうま味成分が増えるだろうと仮定して始めました。でも実際は違って、酵素が働く中間温度でうま味成分が増えるという結果に。実験は想定通りに進むことの方が少ないのが現実です。9割以上が失敗とも言えるほど。でもそれは挫折ではなく、予想外のデータが出たという発見のひとつなんです。そこで感じられる小さな喜びが研究の原動力になっています」。

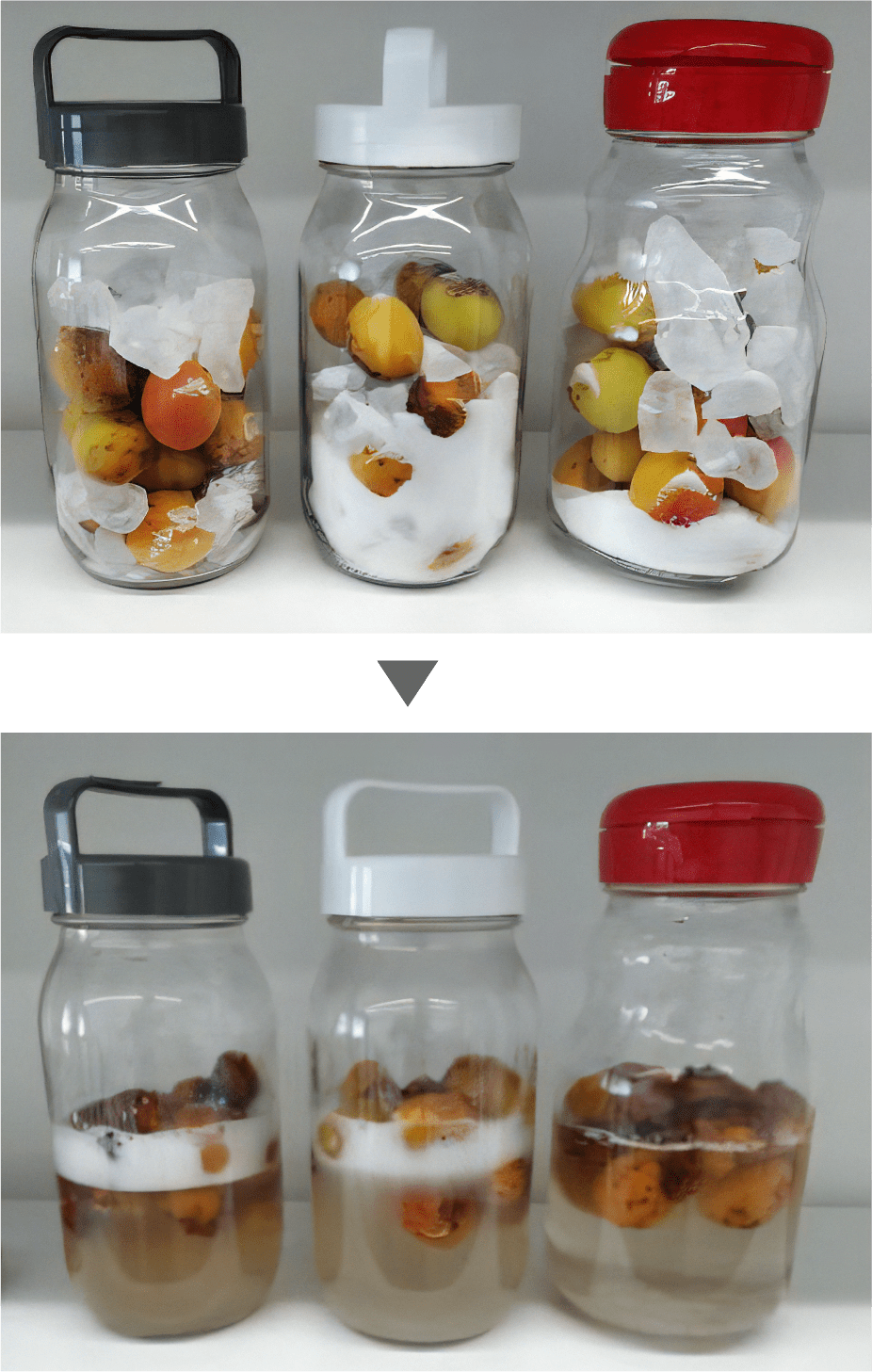

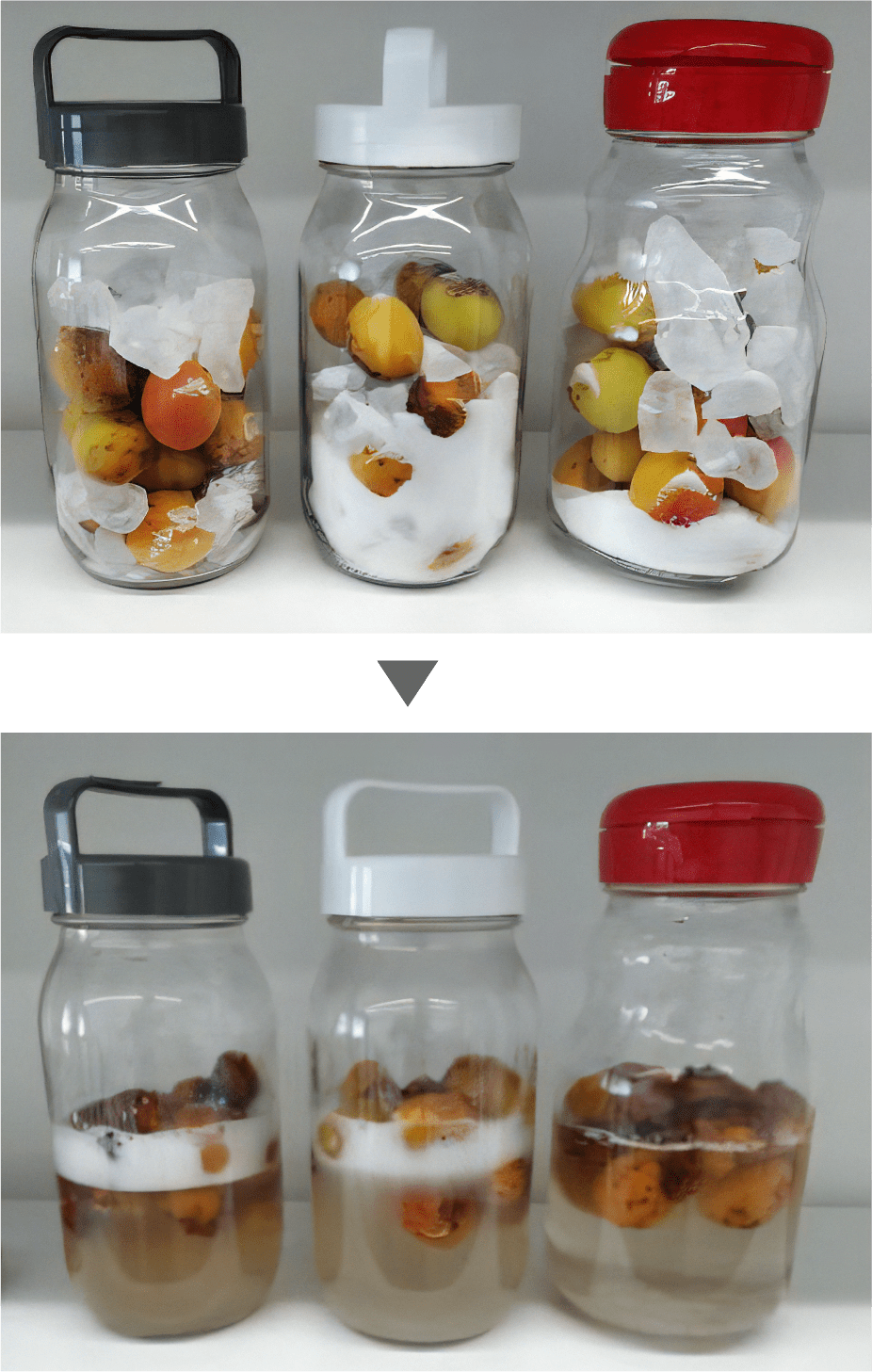

安藤教授は、自宅でのエノキタケ観察以外にも、軒先で干し柿を何百個もつくったり、氷砂糖の量を変えて梅シロップを漬けたり、と生活の中でも研究を楽しんでいる。

「写真は、左から順に砂糖の量を増やして、その経過を観察したものです。一番右(赤)は梅と同量の砂糖を入れた瓶で透き通った梅シロップになりましたが、砂糖が少ない瓶(黒、白)はぶくぶくと泡立っています。浸透圧が低く酵母が生えてきたのです。研究室ではこの結果を利用して、例えばこの酵母をパン種に使ったらどのように発酵するか、味はどうか、遺伝子的に安全かどうかなど、研究を発展させていきたいですね」。

この他にも、「梅干しに生えたカビの正体は?」「一度腐った干し柿が美味しく仕上がった原因は乳酸菌?」など、研究の種が安藤教授にはたくさんあるそうだ。

「学生の興味に応えて研究を広げていきたいと思っています。また、世の中には食品イメージと実際の品質に乖離があるなと思うものも出回っています。正しい研究結果を発信することにより、消費者が正しい知識を持って食べることができ、農家さんも喜んでくださる。そんなサイクルを生み出せたらいいですね」。

安藤教授の研究熱はまだまだ尽きない。

安藤 聡教授

Profile

Profile

北海道大学大学院農学研究科後期課程を修了後、企業や大学院で研究を続け、農研機構で食品研究や酵母研究に携わる。大切にしているのは、岐阜県に自宅として購入した古民家での暮らし。季節の草花が広がる庭の手入れも、干し柿や梅シロップづくりなど生活に根差した食品の仕込みも、古民家を生かしたDIYも、安藤教授を癒やす大切な時間。