冷え性の悩みに漢方!

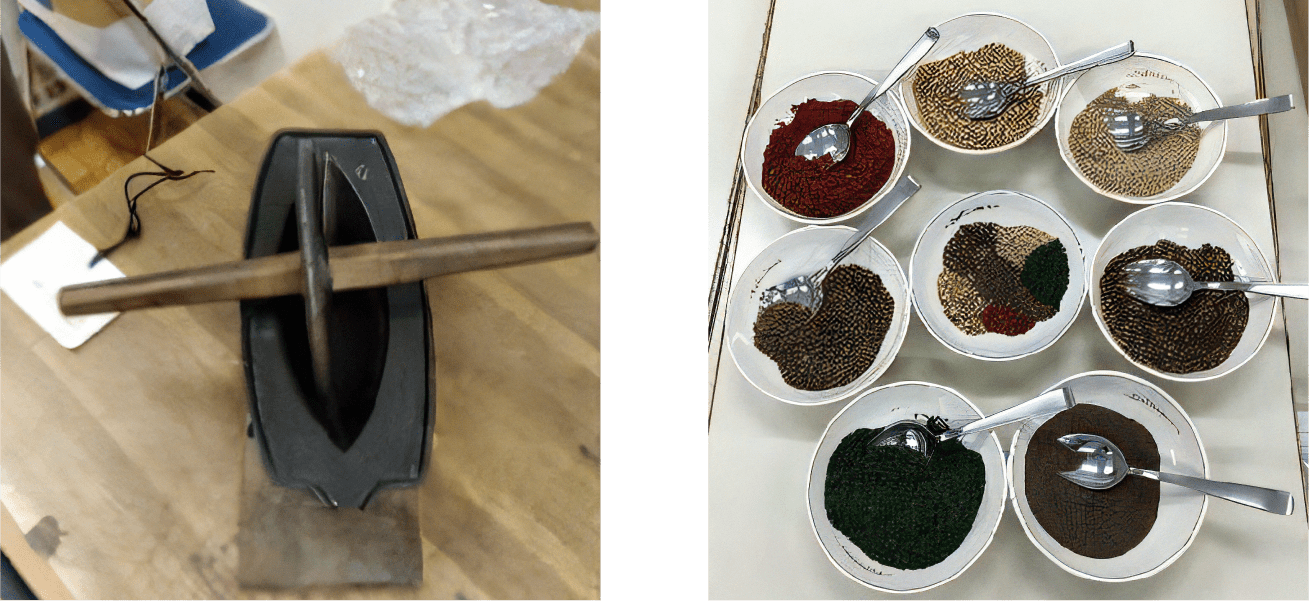

薬効を高めるカギは調合にあり。

「手足の先が冷えてなかなか寝つけない」「寒がりだと言われる」——そんな冷え性に悩む人が増えている。冷え性は西洋医学では病気として扱われないが、東洋医学では治療すべき疾患のひとつとみなし漢方薬が処方される。

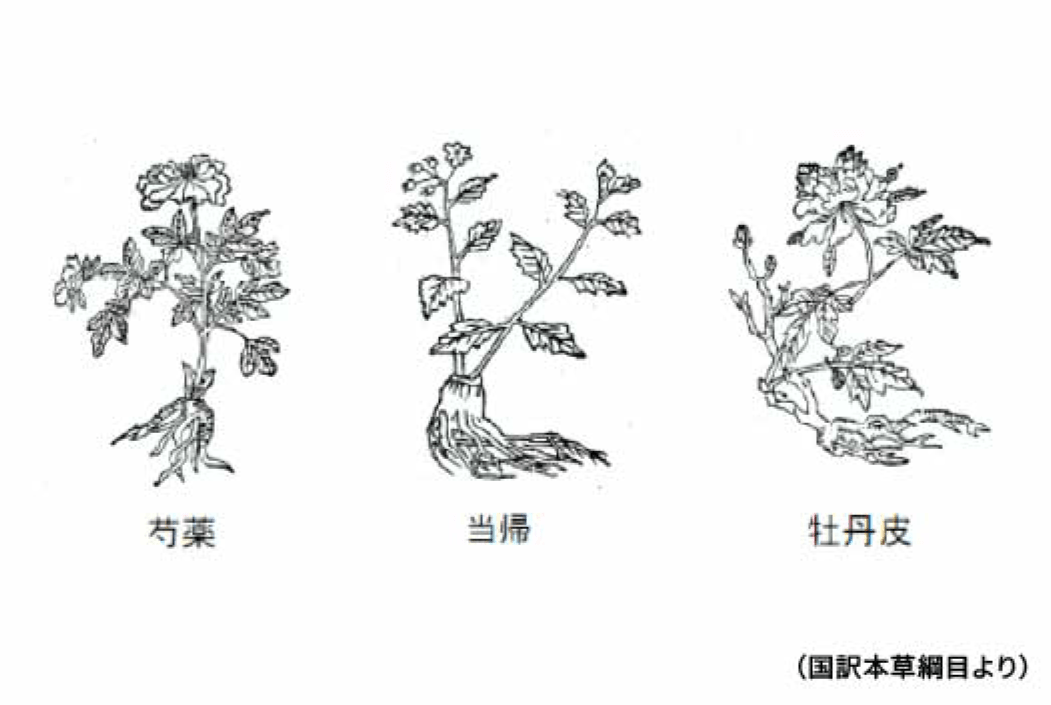

「冷えの症状に効く漢方薬には、当帰、芍薬、牡丹皮などの生薬が配合されています。その薬理作用を科学的に証明するために、表皮角化細胞を用いて実験を行いました」そう話すのは小松教授。西洋医学を学んで薬剤師となり、創薬研究に携わった後に漢方や鍼灸など東洋医学の道に進んだ研究者で、西洋と東洋の両医学の視点をもとに研究を進めている。

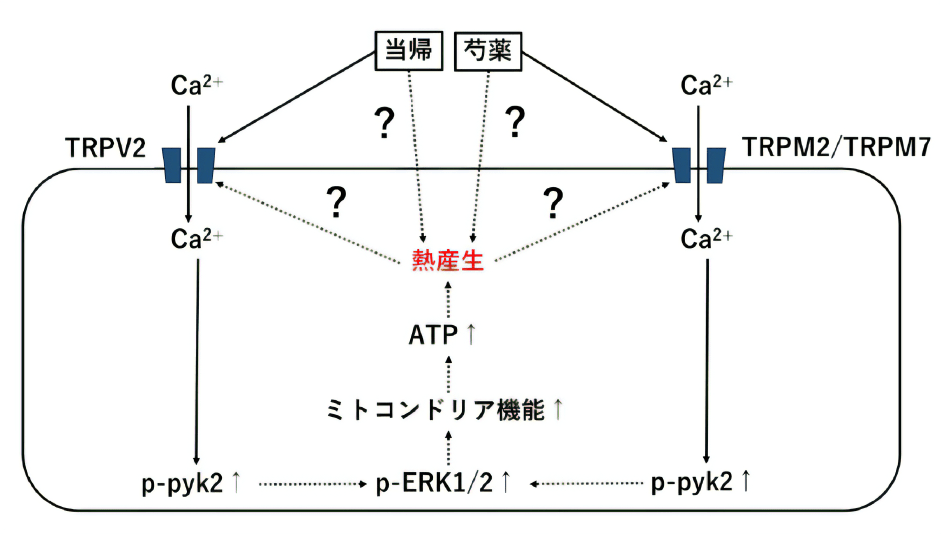

実験により、当帰、芍薬、及び牡丹皮による細胞内カルシウムイオン(Ca2+) の上昇に伴い、 特にCa2+に感受性が高いpyk2のリン酸化が誘導されることを初めて明らかにした。さらに、温度センサーとして機能するTRPチャネルが発現している細胞において、これらの生薬が異なるCa2+透過経路を活性化させるという驚くべき現象を発見した。

現在は、その分子実体として有力視されるTRPM2、TRPM7、及びTRPV2を分子生物学的手法を駆使して究明している。加えて、当帰、芍薬、及び牡丹皮が細胞内温度を直接的又は間接的に~上昇させる温度応答の可能性~についても研究を進めており、伝統的生薬による温度調節機構の科学的裏付けを世界に先駆けて提示しようとしている。

「当帰には体を全体的に温めるという直接的な作用があり、芍薬には血管拡張して血流をよくするという別の作用があるため、調合することによって薬効が増幅すると考えられます」。

さらには、漢方薬局や鍼灸院も開き多くの患者さんを診てきた小松教授だからこそ、「この生薬も冷えに効く」と直感が働くものがあると言う。「ゼミではそうした生薬も分析したいと考えています。漢方が効くのは気のせいではなく、科学的根拠があるのだと証明できれば、治療や予防の可能性がグンと広がりますから」。

トリカブトは毒薬? 良薬?

効き目が変わる、漢方の不思議。

ところで「漢方」と聞くと、特殊な薬草が使われているとイメージする人も多いのではないだろうか。しかし生薬の原料には、植物ばかりではなく、サソリなどの虫や牡蠣の殻などの鉱物も使われる。医学史も専門とする小松教授によると、「中国古代神話上の神である神農が、さまざまな物をひとつずつ味見して、1日に70回も毒にあたりながら生薬を見つけてきた」と文献に書かれているそう。つまり、生薬は使い方によっては毒にも薬にもなるということだ。わかりやすいのは、トリカブト。毒として有名だが、実は痛み止めとしてよく効く薬でもある。壮健な人に使うと副作用が強いが、逆に衰弱している人は元気になる場合があるのだ。

さらに漢方のおもしろさは「未知が多いこと」だと小松教授は語る。

「例えば、5つの生薬を調合した漢方薬において、そのうちの1つの生薬の量を2倍にすると、どうなると思いますか? 増やした生薬の作用だけが高まると考えるのが普通ですが、実際はまったく異なる効き方をする漢方薬が出来上がるんです。風邪薬から腹痛の薬になる、というように。不思議でしょう! なぜ調合の量を変えただけで薬効そのものが変化したのか、そこではどんな反応が起こっているのかなど、未知な面を探っていけるところに研究のやりがいがあります」。

“美味しく”病気を予防する。

新鮮な感性でメニューを開発。

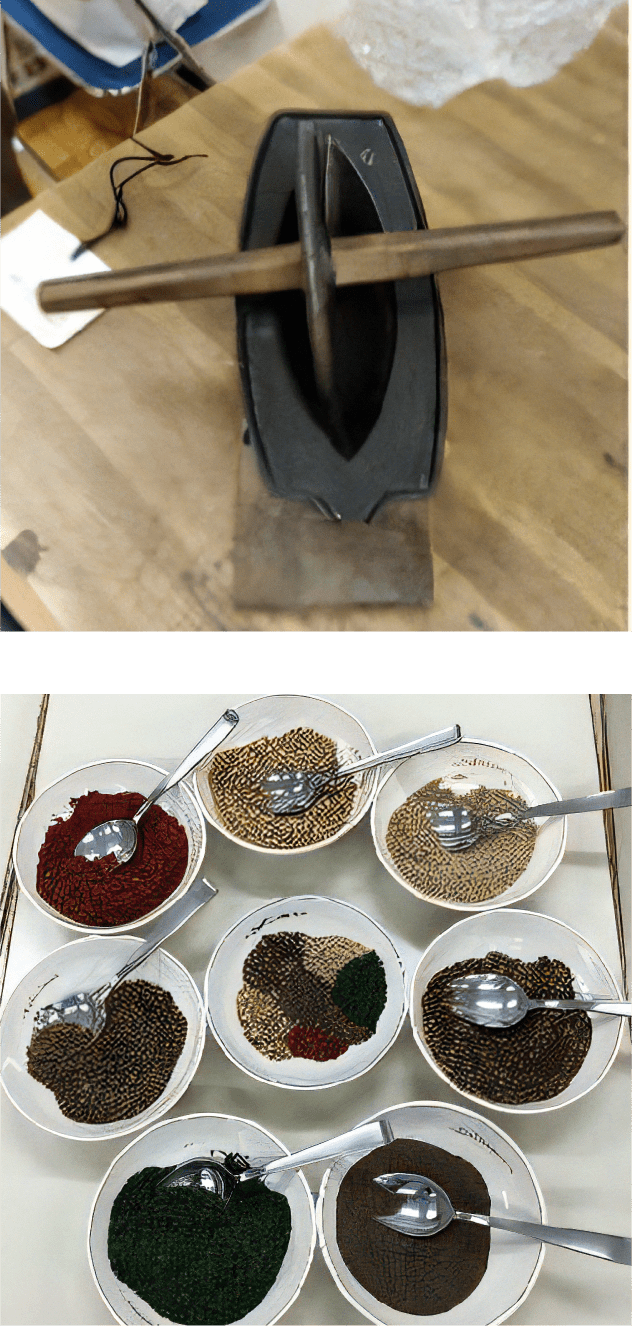

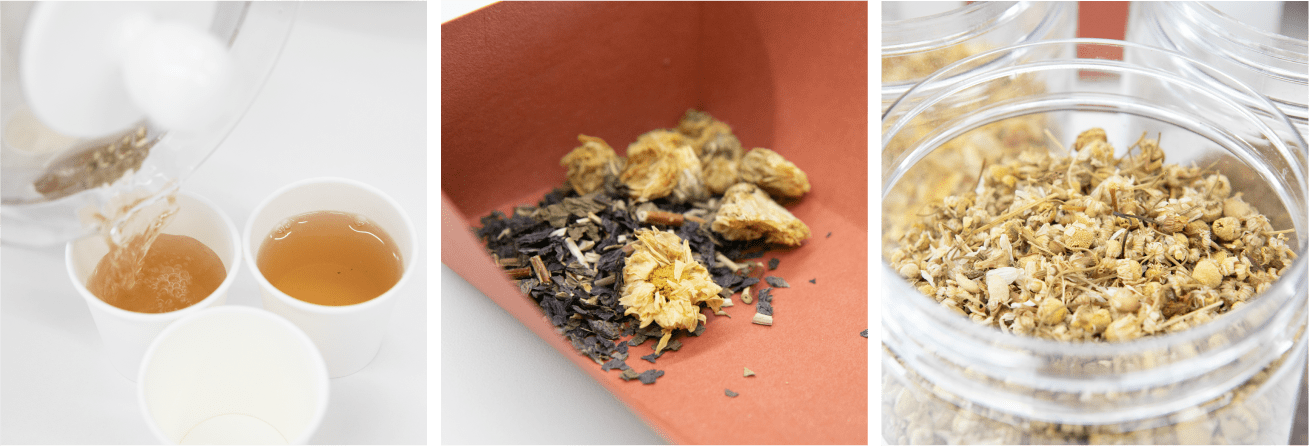

また小松研究室では、漢方理論や食物の薬効を日常の食事に取り入れて病気の予防に役立てる薬膳や薬草茶などのメニュー開発もできる。

「薬膳」と聞くと、敷居が高い食事を思い浮かべる人もいるかもしれないが、例えば、うどんやそばにかける七味唐辛子や、正月に飲むお屠蘇(とそ)も、薬膳の一種だ。

「調合によって薬効が変わると先に話しましたが、加熱などの調理方法によっても効能・効果は変化します。そうした知識をもとに、調味料も工夫して、美味しい薬膳や薬草茶を生み出したいですね。学生ならではの感性に期待しています」。

東洋医学の原点にある「未病を治す」——つまり、病気の症状が現れる前に治すという考え方の漢方や薬膳。西洋医学の知識を持ったうえで東洋医学を学んできた小松教授ならではの視点から病気の予防を考えられる、国内でも稀でユニークな視点をもつ研究室だ。

小松 一教授

Profile

Profile

京都薬科大学大学院博士課程修了。企業の研究所で創薬研究に、国立がんセンター研究所で天然資源からの抗がん活性物質探索研究に携わる。漢方に興味を持ったことから鍼灸師と按摩マッサージ師免許を取得し、漢方薬局と鍼灸院を開設。趣味は、チェロ、サックス、津軽三味線を弾くこと。表千家茶道も嗜む。本学赴任を機に、オーケストラ活動を再会。