手軽なだけじゃない。

安心が続く加工食品の秘密。

フリーズドライ食品やレトルト食品、缶詰食品など、手軽に食べられる加工食品のラインナップは年々増え、クオリティも上がっている。しかし加工食品と聞くと、「食品添加物が多く、身体に良くないのでは?」という先入観を持つ人もいるのではないだろうか?

「長期保存が可能であるのは、これまでに先人たちが築き上げたさまざまな食品加工技術を用いて製造されているからなんです」そう語るのは、管理栄養士の国家資格を持ち、大学や研究所でさまざまな研究を続けてきた玉田准教授。そもそも食品添加物は、さまざまな方法で安全性が確認・検討されており、その適切な使用によって現代の安全で衛生的な食生活が成り立っていることも忘れてはならない。

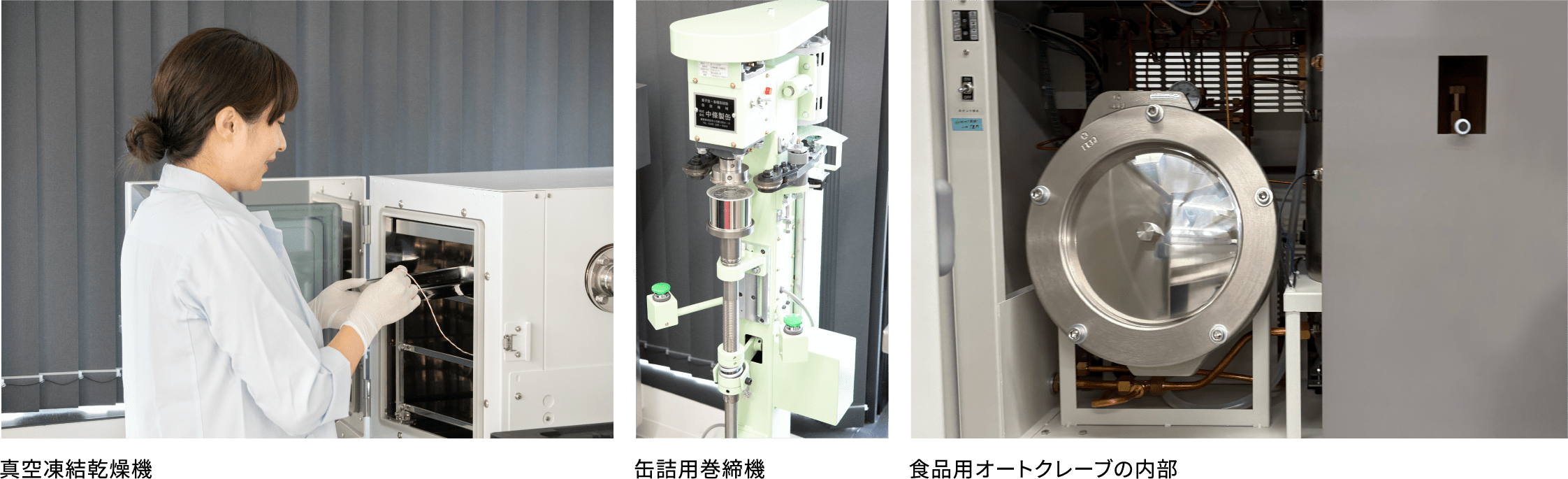

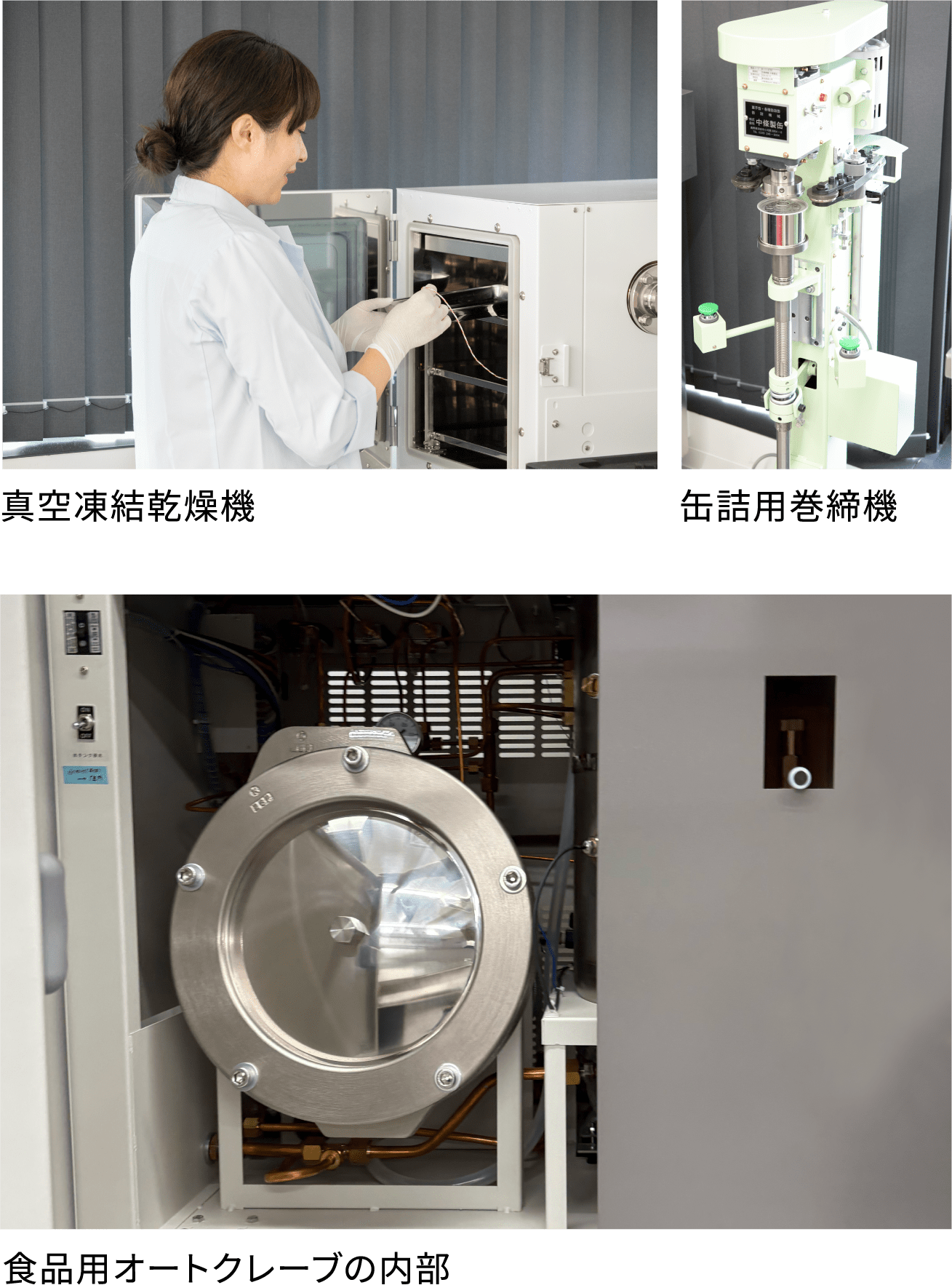

「例えば、パウチに入ったレトルト食品や缶詰食品はなぜ賞味期限が長いのか?――答えは、100℃より高い温度で殺菌を行うからです。通常、水は沸騰させても100℃までしか上がりませんよね。その煮沸では死滅しない細菌や芽胞(一部の細菌が形成する非常に耐久性の高い構造)が食品には存在するため、専用の機器で加圧することにより沸点を上げて、120℃などといった100℃よりも高い温度で殺菌しています。そうした処理を施した食品を真空包装するため、長期保存が可能になります」。

昨今、特に人気が高いフリーズドライ食品は、減圧することにより水分を昇華させて製造する食品で、乾燥工程で加熱をしないため、食材の色や風味が保たれやすく、栄養価も損なわれにくいという特徴がある。本学の食品加工実習室には、こうした加工食品をつくる機械がそろっているため、1・2年次から授業で使用でき、食品加工の知識や技術を身につけることが可能だ。

学生がつくったフリーズドライ食品を見ると、そのままの姿を生かしたコンビニ弁当や団子、調味を工夫したコンパクトな形状のラーメンや麻婆豆腐、などユニークで柔軟なアイデアを感じられる。

「フリーズドライ食品はお湯を注ぐだけで食べられるようになりますが、果たして食感は加工前に戻るのか? 味に変化はあるのか? など自分の舌だけでなく、それを数値化して客観的に評価することも重要です。商品化するためには、たくさんの失敗と試行錯誤を経てアイデアを突き詰めていく必要があるんだということを、体験から学んでほしいですね」。

簡単・美味しい加工食品に、

“うれしい”視点をプラス!

さらに研究室では、美味しさや目新しさばかりでなく、栄養学的な視点を入れたり、社会課題と結びつけたりと、多様な視点から食品の考案・開発を行いたいと玉田准教授は話す。

「加熱の温度や時間、食材の配合などの条件により、含まれている栄養素や成分がどのように変化するのかを評価することは、食品開発において重要です」。

ここでの社会課題とは、例えば若者の朝食の欠食、食物アレルギー、生活習慣病、フードロスなどを指す。

「アイスクリームが大好きという学生が、ただ“美味しい”アイスクリームをつくるだけでなく、それを社会課題である“朝食欠食”と結び付け、朝食に望ましい栄養バランスのアイスクリームを開発できれば、それは大きな社会貢献になります。すると研究過程において、お腹が弱い人はどうだろう? など具体的な課題が見えてくるはずですので、仮説を立て、検証し、それを食品開発に反映させるなど、研究の醍醐味を知ってもらいたいですね」。

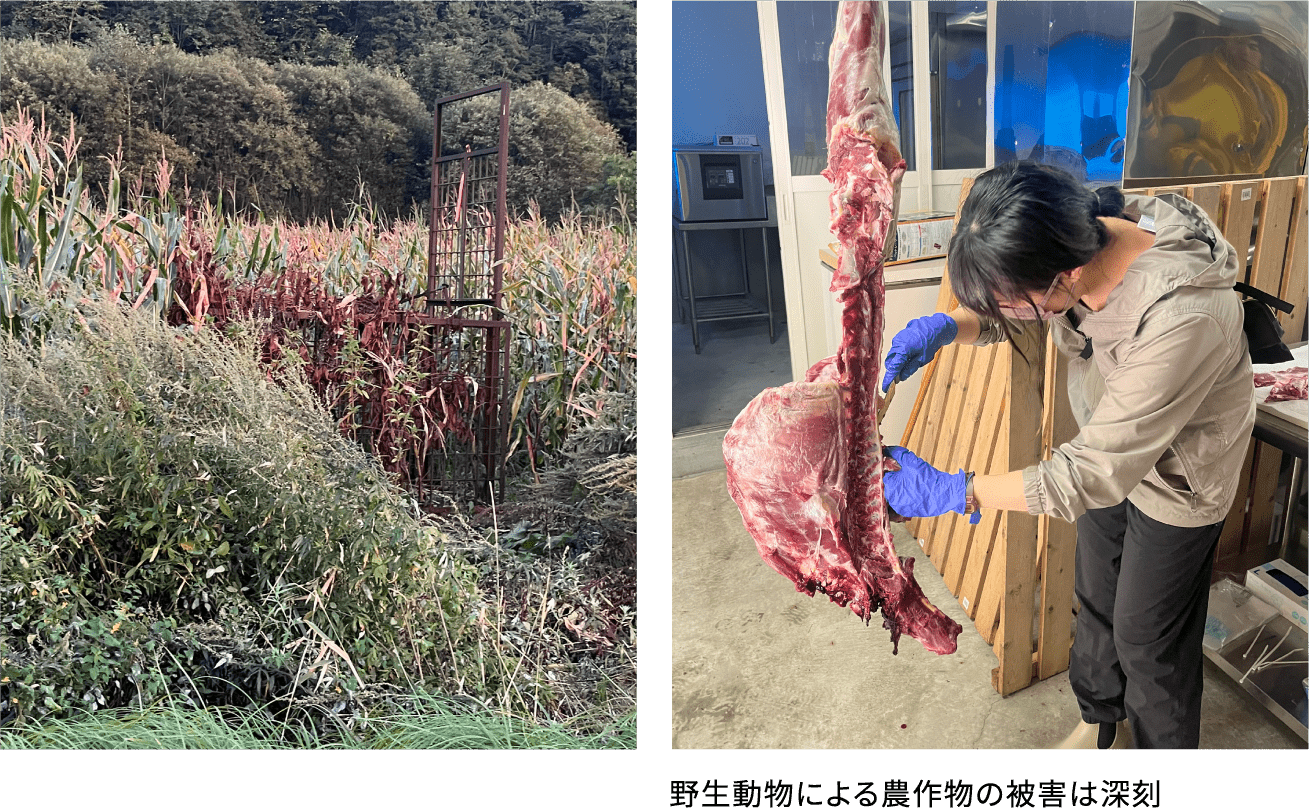

そんな玉田准教授は、“野生動物による農作物の被害”という社会問題を食品開発につなげる研究も行っている。

「先日、北海道の下川町を訪れて地元の鳥獣対策支援員の方に同行させていただきました。野生の鹿をただ駆除するのではなく、命に感謝して食肉として利用させていただく。研究室のメンバーでそんな体験もできたらと考えています」。

何をどう食べ、生きていくか――。食を根本から見直す心も育つ研究だ。

玉田 葉月准教授

Profile

Profile

大学卒業後に管理栄養士の国家資格を取得し、名古屋大学大学院医学系研究科博士課程健康社会医学専攻を単位取得後満期退学。大学院や企業の研究所で、食品・栄養と腸内環境、健康との関連など多くの研究活動を経て、本学へ。趣味はモーニングサービス目当ての喫茶店巡りで、これまでに訪れた喫茶店は500店舗以上!