アントシアニンで

天然の青色着色料を生み出す。

料理に彩を添える食品着色料は、健康ブームや安全志向の高まりに伴い、合成色素から天然色素への転換が進んでいる。ただし“青色”だけは天然色素による安定的な発色が難しく、長く合成タール系色素である青色1号が使われ続けてきた。そんな中、“アントシアニン”という植物色素を用いた青色天然着色料開発の可能性を見出したのが吉田教授である。

「“アントシアニン”という言葉を聞いたことありますか?ポリフェノールの一種で、抗酸化作用があり、眼精疲労にも効果があると言われ、最近ではサプリメントにも使われています。実はこれは赤・紫・青色の花の色素で、野菜や果物、豆類にも含まれています。つまり人間が何万年も前から食している植物の色素なので安全性に問題が無いと考えられ、天然食品着色料として注目されています。ただしアントシアニンは、様々な色を鮮やかに発色するという特徴があるものの、その色は極めて不安定です。特に青色は不安定で、弱酸性から中性の食品では色が消えたり、変色したりします。青色の花では、分子会合や金属錯体形成、pHのアルカリ化など、さまざまな仕組みがあって青色が発色しているのです。」

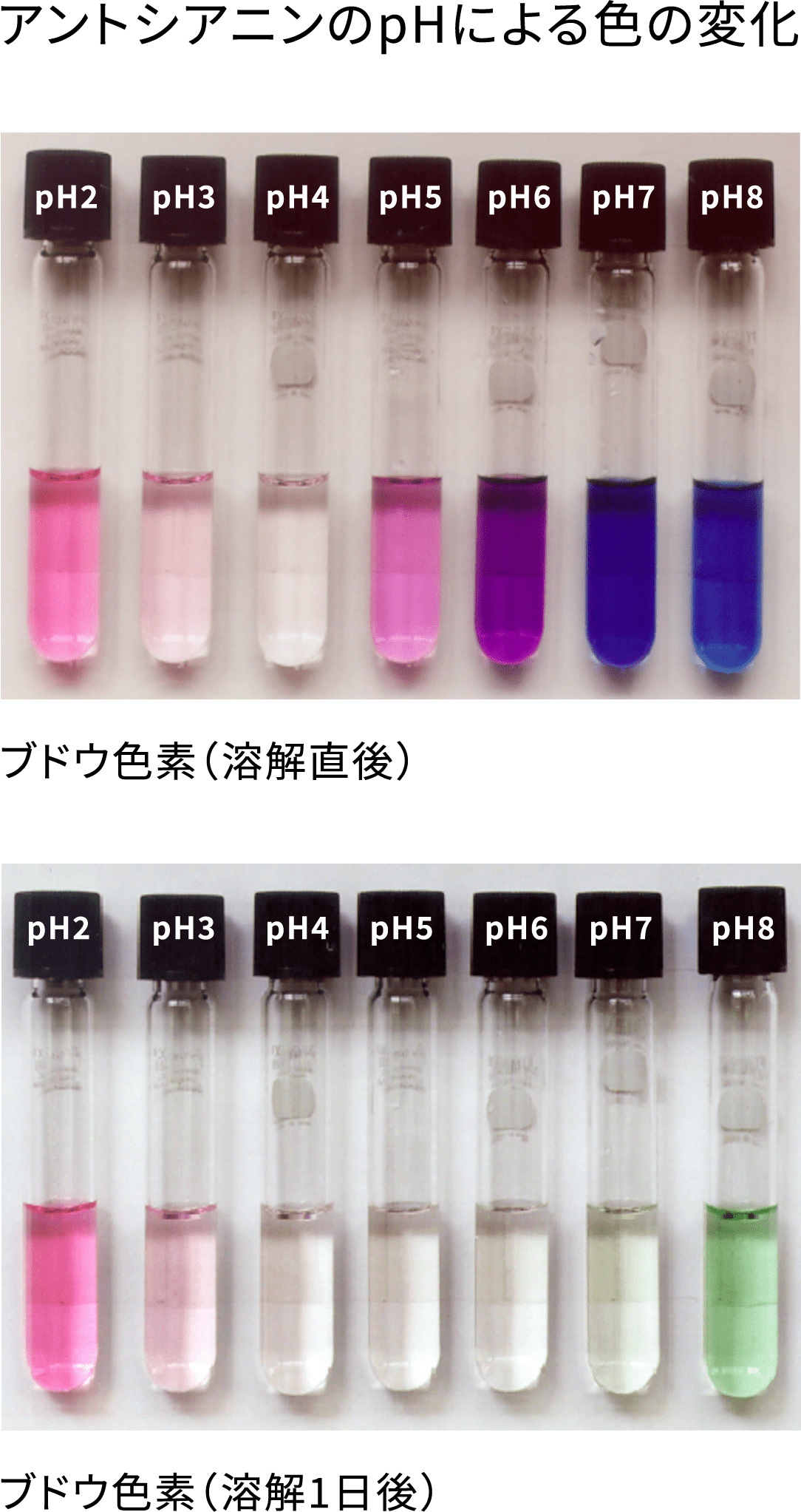

ブドウの果皮に含まれるアントシアニンをpHの異なる水溶液に溶解し、色の変化を観察。強酸性溶液以外では、溶解直後からわずか1日で退色・変色してしまうという不安定さがうかがえる。

多くの“食品”は、食材を焼く・煮る・蒸すなど、様々な調理・加工を経て、かついくつかの調味料を加えて出来上がる。調理・加工品でアントシアニンの青色を鮮やかに発色させるのは至難の業というわけだ。

「どうしたら食品に利用できる安定的な青色着色料を作ることができるのか、多くの研究者が長年挑戦してきました。私たちも10年間にわたりアメリカの大手食品会社と国際共同研究を行い、その結果、赤キャベツに含まれる10種類以上のアントシアニンの中の一つをアルミニウム錯体すると、青色1号と匹敵する安定した青色を発色することを見出しました(Sci. Advances, 7, eabe7871, 2021)。実際の利用にはまだ超えるべき課題があり、企業での研究は続いていることと思います。」

多くの科学者が、これまでも、そして現在も“アントシアニン”と向き合い、様々な試行錯誤を繰り返して、天然色素を使った“青色着色料”を生み出そうとしている。難しいからチャレンジしたい。解き明かしたい。吉田教授の探究心は、まだまだ止まらない。

赤小豆から新しい色素を発見!

新たな研究がはじまる。

さて、そんな吉田教授は現在、“豆種皮色素の研究”にも取り組んでいる。紫花豆、黒大豆、インゲン豆・・・確かに豆にもいろいろな色があり、その多くがアントシアニンによるものである。

「例えばお正月のおせち料理で食べる黒豆。あれを煮る時、錆びた鉄釘を入れるってことは知っていますか?釘を入れると、黒豆はつややかな黒色になりますが、それはアントシアニンと鉄イオンが錯体になり、安定の黒色を発色するからです。豆種皮色素の研究は、1930年代から行われており、豆種皮に含まれるアントシアニンの構造が、とても単純であることや、含有量が花弁と比べて多量であることもわかっています。ところが赤小豆の種皮には、アントシアニンはほとんど含まれていません。」

赤小豆と言えば和菓子の小豆餡、あるいは赤飯を炊くときに使う。どちらも赤や紫色をしているのにアントシアニンが入っていないとは驚きだ。では、赤小豆の種皮にはどのような色素が含まれているのだろうか。

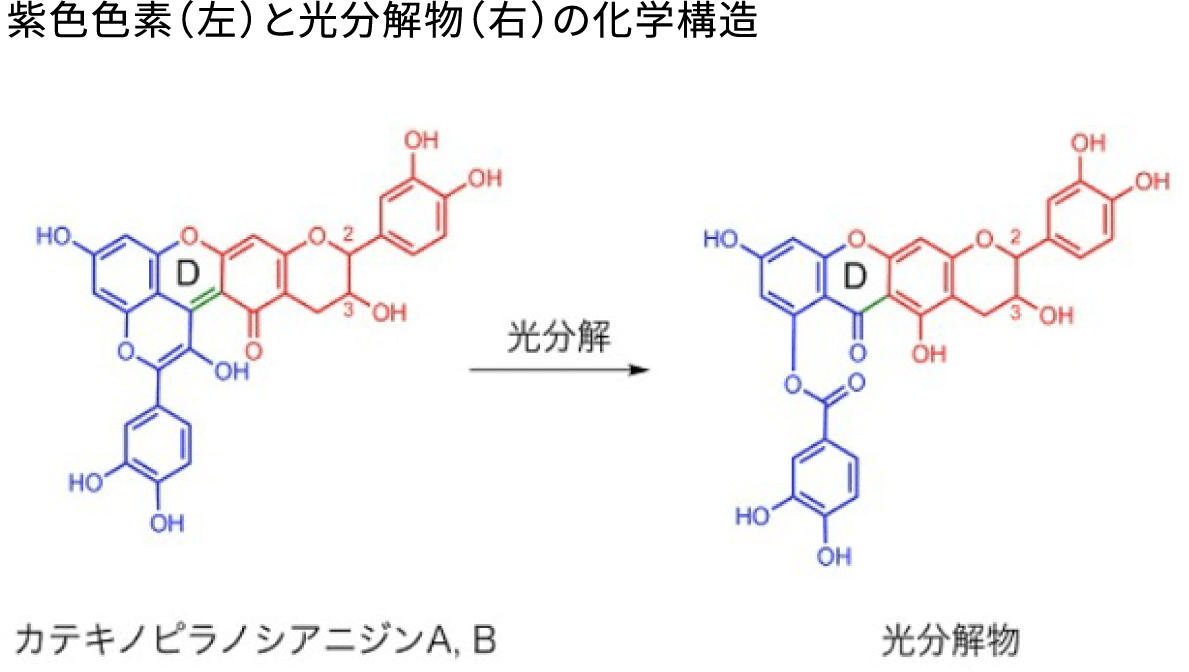

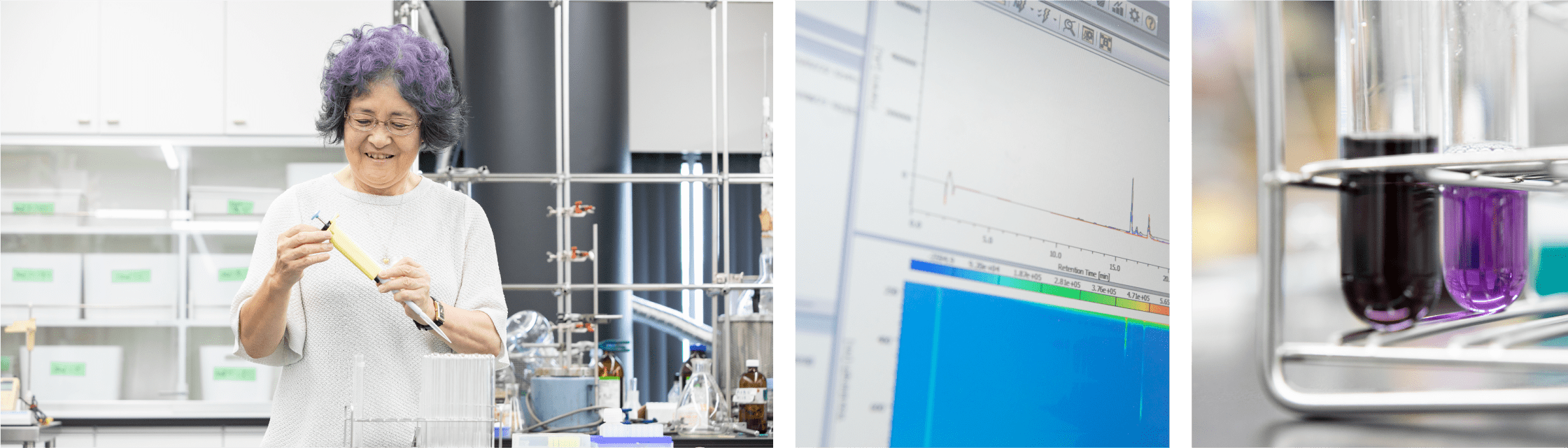

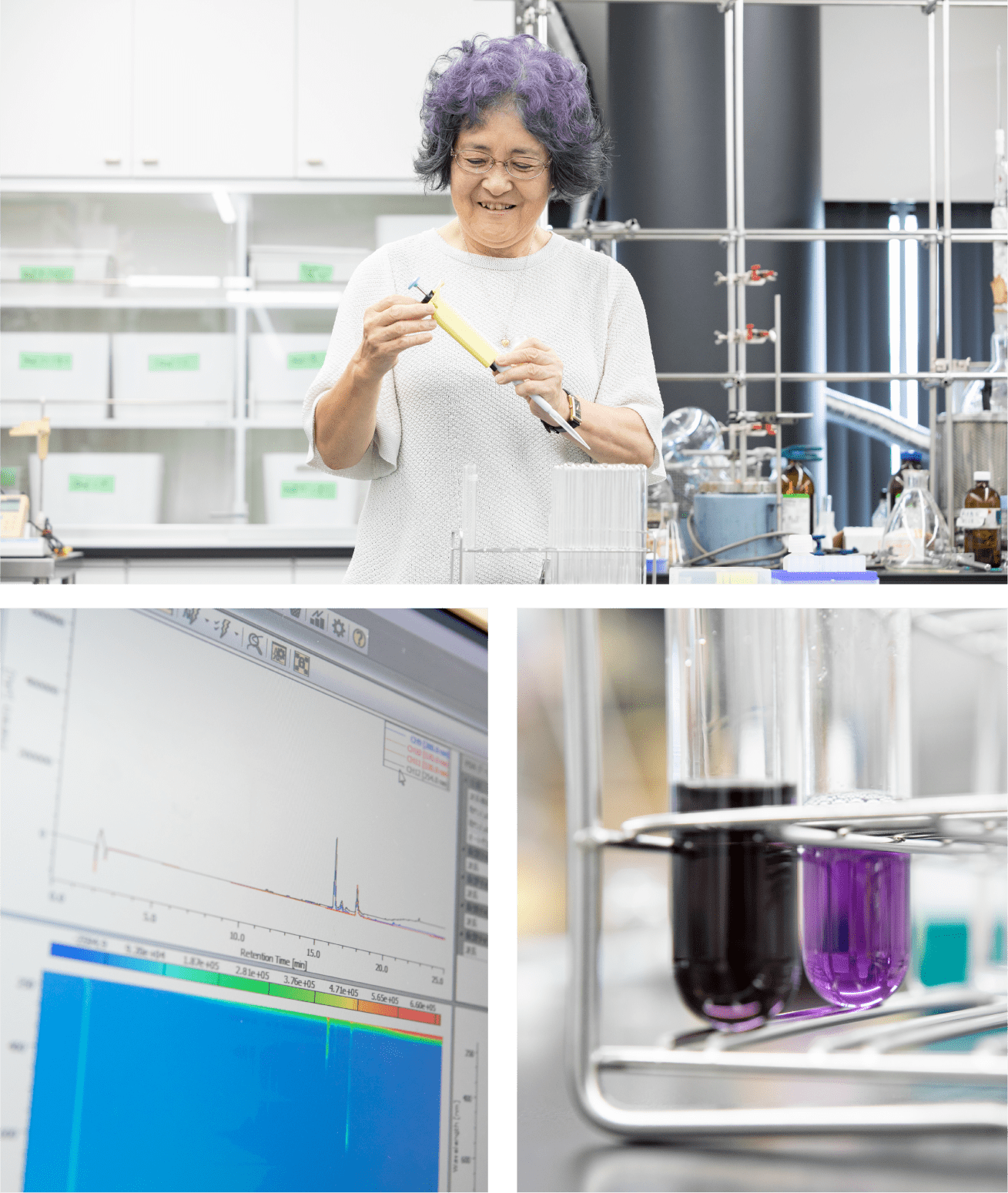

「私たちは、赤小豆の種皮から新しい色素を単離して“カテキノピラノシアニジン”と命名しました。アントシアニンと比べると、弱酸性から中性域までpHを変化させてもほとんど色が変わらず、また1日経っても安定しています。即ちアントシアニンとは全く別の性質を持った色素です。さらに、この色素は糖をもっておらず、冷水にほとんど溶けません。50%メタノール水溶液に溶かすと美しい紫色を示します。」

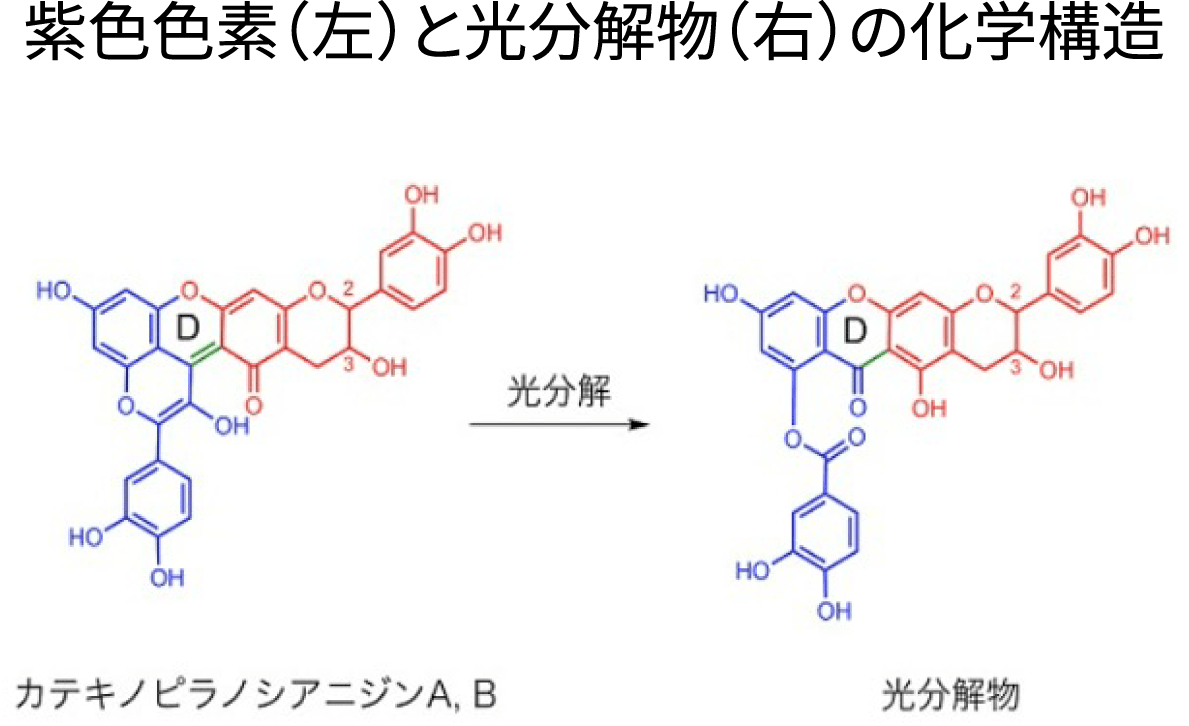

分解物の構造情報を元に紫色色素の構造を決定。決定した化学構造は、シアニジンとカテキンがD環で縮環した新しい骨格の分子であることから、この紫色色素を「カテキノピラノシアニジンA, B」と命名。A, Bの違いは2、3位の絶対立体配置の違いによる。いずれも、赤色がカテキン、青色がシアニジン部分(分解物はその変化したもの)を示し、D環で両者が縮環した構造を持つ(Sci. Rep., 9, 1484, 2019) 。

赤小豆の種皮は金時豆などと同じ様な赤色のため、誰もが種皮色はアントシアニンによるものと思っていた。そして種皮色素の研究は1930年代から行われていたが、未解明であった。吉田教授の研究の価値は、常に疑問を抱き、それを解明しようとするところにあるのだ。

「みんな、なんとなく赤小豆の種皮は赤く、餡は紫だと思っているだけで、そこに化学があると気づく人は多くありません。しかし私たちの研究は、そういう身近な現象に気づき、なぜ?と考えるところから始まります。赤小豆の種皮色素の研究はここからがスタート。カテキノピラノシアニジンの生合成や光分解反応の機構、品種間差や製餡したときの着色など、まだまだ多面的な研究が必要だと思っています。」

そして吉田教授は、この研究こそが学生の皆さんと一緒に進めていきたいことだと目を輝かせながら語ってくれた。

吉田 久美教授

Profile

Profile

名古屋大学大学院農学研究科博士前期課程修了。天野製薬(株)研究員の後、椙山女学園大学助手、名古屋大学で博士(農学)の学位を取得後、ドイツコンスタンツ大学客員研究員、2000年より名古屋大学に勤務、2023年、名古屋大学名誉教授。2025年6月、『アントシアニンによる青色花色発現機構の研究』により日本学士院賞を受賞。2026年3月に日本農芸化学会大会で『Made in Japanの小豆研究』と題するシンポジウムを開催予定。