言語聴覚障がい者のよりよい暮らしを支援する言語聴覚分野のスペシャリストを育成

病気や事故、発達上の問題、あるいは原因不明等で、ことばに問題があり悩んでいる方、そのご家族がたくさんいます。ことばを使って他の人とコミュニケーションをとることは人間の証(あかし)であるため、ことばに障害のある方の悩みはとても深いものです。

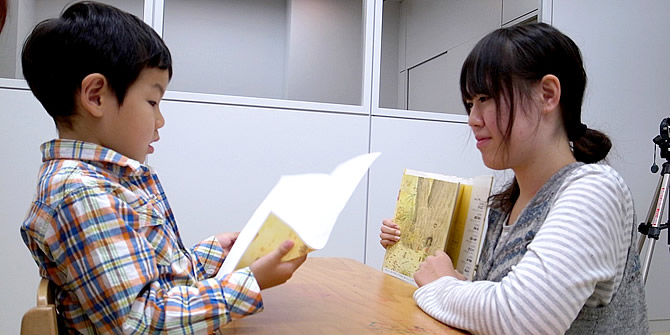

言語聴覚士の仕事は、この様な方々やご家族がより良い言語・コミュニケーション生活をおくれるように支援をすることです。

聞こえ(難聴)、言語発達(自閉症、学習障害)、発声・発音(発声・構音障害)、話し方のリズム(吃音)、聞く・話す・読み書き・認知(失語症、認知症)、食べる・飲む(摂食・嚥下障害)などについて評価します。そこには正しい知識と科学的な思考が必要です。

言語の問題を改善するために、訓練・指導、コミュニケーション手段の提示、環境の調整をしますが、ことばの問題は一人ひとりで皆違います。そのため、その方にとって、オリジナルで最も効果的なコミュニケーションの支援法を考える創意工夫が言語聴覚士に必要とされます。このようなことばの専門家の育成は当専攻の特徴的な教育プログラムに基づいて行われます。

- 豊かな教養とバランスの良い人格、人間性は総合大学で学ぶことにより形成されます。文学部や福祉貢献学部など他学部の開放科目も受講できます。

- 系統的な授業科目と同様に、高い臨床力を養うために、1年次から系統的な臨床教育が考えられております。学外実習は全国の優れた施設でおこなっています。

カリキュラムはこちら実習はこちら

- 2011年の新卒者の国家試験の合格率は72.1%(全国平均62.3%)でした。充実した内容の国家試験対策の授業ときめ細かい指導をします。

国家試験対策についてはこちら

- 少人数のゼミ、演習、実習において個別に指導をします。

ゼミ教員の紹介はこちら

- 毎年、コミュニケーションとその障がいに関する多彩な卒業論文がまとめられ、一部は学会報告、雑誌掲載されております。さらに研究したい人のためには、大学院で医療福祉研究科コミュニケーション障害学専攻が開かれています。

これまでの主な卒論タイトルはこちら研究科サイトはこちら