追究

2024年08月23日

ビジネス学部 グローバルビジネス専攻 Bilingual Internship 事前研修 グループ発表

2024年度 ビジネス学部 国際交流・海外研修・留学 展示会・講演会・発表会

2024年6月19日(水)、6月26日(水) 星が丘キャンパス 15B教室

グローバル企業へのインターンシップの事前研修の一環として、

派遣先のエリアについて、現状や課題を分析しながら自分たちの考えを発表しました。

国内外のグローバル企業で活躍するため、国際経済や国際金融などの専門知識を学ぶビジネス学部 グローバルビジネス専攻。本専攻では実践力を磨くため、3年次に「Bilingual Internship Overseas/Domestic」を実施しています。対象の学生全員が国内外でグローバルビジネスを展開する企業に派遣され、現場での業務を体験する実務型のインターンシップに参加します。2024年度はオーストラリアのシドニー・ケアンズ、ベトナムのホーチミン・ハノイ、マレーシアのクアラルンプール、そして東京にある2企業を含めた計7拠点に学生たちが派遣される予定です。

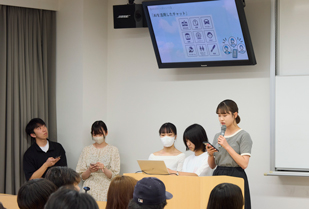

6月19日(水)、6月26日(水)におこなわれた事前研修では、学生たちがそれぞれの派遣先のエリアに関するプレゼンテーションを実施。派遣先別に分かれた学生グループが設定されたテーマに基づいて調査を進め、調査結果と自分たちの考えを発表しました。

ベトナムのホーチミンに派遣予定のグループは「ベトナム社会の特徴を多様な観点で述べたうえで、どのようなビジネスが求められるか」について提案。はじめにベトナムの政治体制や社会の特徴について解説しました。それらを踏まえて、若者の人材が豊富であることや安定的な経済成長などの日本企業がベトナムに進出することのメリットと、政策の不透明性や離職率の高さといったベトナム進出のリスクを説明しました。リスクに対応するため、現地でパートナーシップを構築し、リーガルサポートや人材育成に注力することが必要だと結論づけました。

東京にある金融機関に派遣されるグループは、「世界の金融業の現状を整理し、今後の日本の地方金融機関が事業展開するうえで何が必要か」を発表しました。日本は円安が続いており、輸入コストが上がっているため、企業および消費者の購買力の低下などを引き起こしているのが現状です。同グループは世界の経済状況を説明した後、「日本の地方金融機関はベンチャー企業の支援と若者向けの金融セミナーを実施すべき」と話しました。ベンチャー企業をサポートすることで、投資率を高めて収益性の向上や地域活性化を図り、また子どもたちに金融教育を施すことで、将来的な投資率向上が期待できるようです。

派遣先がマレーシアのクアラルンプールであるグループは、教育・環境・健康・労働の4点についての課題とその解決策についてまとめました。教育面については、マレーシアには法令上の義務教育が存在せず、国民学校はマレー語が必須のため、マレー系と非マレー系で教育格差が生じていました。そこで、マレー語学習の無償支援を実施し、奨学金制度なども整備することを提案しました。また、健康問題として現地の国民保険制度がコスト上昇により持続が困難であることと、都市部と地方で医療の質が大きく異なることを挙げています。これらの問題に対し、収入源を多様化して財政負担を抑え、地域医療ネットワークを構築して医療格差を減らすことが重要だと話しました。同グループは各課題に対する解決案はもちろん、解決案が抱えるリスクについても考察しており、その点について先生方から高く評価されました。

シドニーに派遣されるグループは、オーストラリアの社会課題とその課題に対する企業の解決策について分析と考察を進めたようです。同グループはオーストラリアの先住民であるアボリジニが、政府の同化政策により教育レベルや社会的地位が低いため、待遇の良い仕事に就くことができず、経済格差が生じていることを社会課題として挙げています。解決策として、企業が資金面で教育支援をおこないながら、アボリジニの文化や伝統を守る活動を取り組むべきだと主張しました。また、もう一つの社会課題として、降水量の減少と頻発する干ばつによる農工業への影響も取り上げています。この問題に対しては、再生可能エネルギーや水のリサイクルシステムを導入することで、水不足問題の解消につながるのではないかと提案しました。発表を聞いた先生は「問題と解決策の関係性がしっかりと整理されていて、とてもわかりやすい発表でした」と、資料の構成について賞賛の言葉を送りました。

そのほかのグループも各国の現状や課題、その解決方法について、さまざまな観点から分析・考察した結果がプレゼン資料にまとめられていました。学生たちは、自分たちの研究はもちろんのこと、ほかのグループの発表を聞いたことで派遣先のエリアについてさらに理解を深めたことでしょう。そしてこれまでの事前研修での学びを最大限生かし、彼らはそれぞれのインターンシップに臨んでいきます。