追究

2025年11月14日

建築学部 能作文徳+常山未央展「都市菌(きのこ) ―複数種の網目としての建築」講演会

2025年度 展示会・講演会・発表会 建築学部(2025年4月開設)

2025年8月30日(土)~9月14日(日) 長久手キャンパス8号棟5階

建築家の展覧会を空間設計から施工まで全てを担当し、

建築・空間デザインの実践経験を積むことができました。

創造表現学部(2025年4月より建築学部)建築・インテリアデザイン専攻の3年生が著名な建築家とコラボレーションし、実際の展覧会場のデザインや設営に挑戦し、実践経験を積むことで大きな成長につなげています。

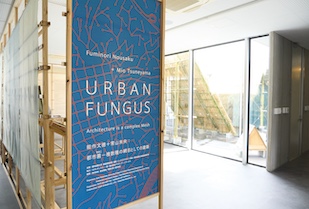

今年度は建築家の能作文徳さんと常山未央さんと連携し、TOTO株式会社が運営する「TOTOギャラリー・間」で開かれた展覧会「都市菌(きのこ) ―複数種の網目としての建築」を学生たちが愛知巡回展として再構成しました。展覧会は、本学の長久手キャンパス8号棟5階製図室で2025年8月30日(土)~9月14日(日)に開催。9月13日(土)には、能作文徳さんと常山未央さんによる講演会も実施されました。

この展覧会の準備に参加した学生たちは、4月に展示内容について作品の意図や思想を読み解き、5月からはグループにわかれて設計案を考案。6月に能作さん、常山さんにアイデアをプレゼンテーションし、フィードバックをもとに最終プランを決定しました。その後、設計班、グラフィック班、広報班などにわかれて設営に取り組み、デザインや配置の調整を重ねてきました。

■設営風景

今回の展覧会では200枚のパネルを展示することが決まっており、200枚すべてを一堂に展示できる空間づくりも1つの課題でした。能作さんと常山さんからは、化学的なものは使わず、自然に還るものを空間づくりの素材に使ってほしいとのオーダーがあり、学生たちは合板やビスを使わず、木の格子に、藍と柿渋で染めた布をあしらい、展示場所をつくるなど工夫を凝らしました。

■会場の様子

また、班で取り組むメンバー以外にも、菌糸を育てたり、藁を編んで住居風の空間をつくったり、布全般を担当したりと、普段の設計の授業では扱わない分野を個々に担当した学生たちもいました。

菌糸を担当した学生は、「最初は設計班だったのですが、菌糸に興味が沸いて立候補しました。はじめは、スーパーで購入した茸を使って自宅で菌糸を育て、能作さんに見ていただいたところ、承認をいただき、本格的に学校で制作することになりました。7月から会期直前まで、24時間温度を一定に保ち、毎日成長を写真に記録しながら育てました」と試行錯誤を重ねながら、温度管理に細心の注意を払い、菌糸の育成に取り組んでいったことを明かします。

また、布を担当した学生は「まずは10分の1の模型をつくり、布をかぶせて試行錯誤した末に、本番の形にたどり着きました。すべて任せていただいたので、自分の意見を突き進めていかないと進行しないのが大変でしたが、ゼロから実際の展示物をつくり上げるという経験は大きな力になりました」とコメントしました。

能作さんと常山さんに会場を見学していただいた後は、懇親会がおこなわれ、今回の空間設計や設営について意見交換しながら交流を深めました。

その後、「都市菌(きのこ)–複数種の網目としての建築」と題した講演会が開催されました。今回の展示やこれまでに携わってきた建築、そして建築に対する思想について、常山未央さんと能作文徳さんからお話をいただきました。

冒頭では、学生が施工した会場について触れ、「今日初めて拝見しましたが、素晴らしい展覧会で驚いています。とても感謝しています」と伝えられました。

常山さんは、建築を「形」としてではなく、人や自然、資源が交わる「網目の結節点」として捉える視点について語られ、実際にその考えを体現した建築として、自邸兼事務所「西大井のあな」を紹介しました。中古建物を改修し、廃材や太陽光・雨水など自然資源を循環させる「アーバンワイルドエコロジー」の実践にも言及されました。

能作さんは、東日本大震災を機に「建築の役割」を再考したと語ります。祖母の家を改修した「高岡のゲストハウス」を皮切りに、京都の北山杉を活用した循環実験や、解体と組み直しによって建物を資源と捉え直す試みを紹介し、「建築は形をつくるにとどまらず、物質循環の結節点になり得る」と伝えられました。

講演の最後に常山さんは、スマートフォンや太陽光パネルなど現代技術を「弱い力のアシスト」として活かす建築を志していると語りました。その姿を、環境に左右されやすいながらも強い生命力を持つ「菌」に重ね合わせ、弱くても結びつけば大きなインパクトを生むことを強調しました。また。既存のネットワークや資本主義の加速を一度疑い、組み替えていく感受性を育むこと、そして人間が本来備えていた「野生性」を取り戻すことが、アーバンワイルドエコロジーの核にあると締めくくられました。

講演後には質疑応答の時間が設けられ、学生たちからは建築に関する多くの質問が寄せられました。その中には、「藍染など、普段触れることがないキーワードが多かったが、そうした情報や知識はどのように得ているのか」という問いもありました。これに対して常山さんは、「私が情報をキャッチするときに大切にしているのは物に着目することです。背景や行き先、特性、エネルギーを深く知ることで、その知識が自分の感性に訴えかけてくるのです」と語りました。一方、能作さんは「とにかく良い情報を持っている人に近づき、交流を図ることです。君たちにとっては、それが先生です」と応じ、学びの姿勢そのものを示しました。

「展覧会場の設計や施工」を通じて、学生たちは建築家の視点や考え方を学びました。この経験は、未来のキャリアや創造の基盤となる、かけがえのない財産となるでしょう。

学生インタビュー

私たちは各班のリーダーや専門分野の担当として、コミュニケーションをとりながら全員がモチベーション高く取り組めることを大切にしてきました。全員で1つのことに取り組むのは初めてで、実際の空間を完成させていくことはこれまでにない経験でしたので、大変なことも多くありましたが、満足できるものが完成し、達成感を感じています。また、これまでの授業で知ることのできない、専攻の仲間たちの表情や意外な才能を知ることもできました。自分たちがつくりたいものをつくるのではなく、他者から評価されるものをつくる、という良い経験ができたと感じています。今回得た知見や経験を社会に出てからも活かしていきたいです。