躍動

2013年03月21日

「日経TEST」にチームで挑戦し、団体賞2位を獲得。ゼミでの学びが、確かな実績、大きな自信につながりました。

vol.10

ゼミでの学びを形にしたい!という思いが、チャレンジの始まり。

マーケティングの専門書から知識や理論的な考え方を学び、それが実社会でどう活かされているのか自分たちで調査・分析する。私たち大塚ゼミのメンバーは、このように理論と現場の両面からビジネスを研究しています。このゼミでの学びを、目に見える実績として残したい。そう考えていた私たちに、大塚先生が勧めてくださったのが「日経TEST」です。今回、その試験の中でも、ゼミに所属する大学生がチームを組んでスコアを競う「大学ゼミ対抗戦」に参加しました。

マーケティングの専門書から知識や理論的な考え方を学び、それが実社会でどう活かされているのか自分たちで調査・分析する。私たち大塚ゼミのメンバーは、このように理論と現場の両面からビジネスを研究しています。このゼミでの学びを、目に見える実績として残したい。そう考えていた私たちに、大塚先生が勧めてくださったのが「日経TEST」です。今回、その試験の中でも、ゼミに所属する大学生がチームを組んでスコアを競う「大学ゼミ対抗戦」に参加しました。

「日経TEST」は、単なる知識だけでなく、考える力も測るテスト。経済の歴史からビジネスの専門用語、最近のニュースやトレンドまで、経済・ビジネスの幅広い世界をしっかり理解し、自分の頭で考えなくては解けない設問ばかりです。普段のゼミでの研究により真剣に取り組みながら、「日経TEST」のテキストも活用して対策を進めました。さらに、大塚先生が、分野ごとのテストや、みんなが苦手だった金融に関する勉強会を行ってくださったおかげで、力を着実に伸ばすことができたと思います。

また、大塚先生のアドバイスがキッカケで「日経 流通新聞」を読み、1週間に5記事をファイリングすることにも自主的に取り組みました。企業の環境対策、ファッション業界の動向、タレントのCM起用、映画の興行収入ランキング、企業買収...。それぞれ興味のある分野の記事を集め、世の中の動きに対するアンテナを広げるよう心がけました。経済や金融のテレビニュースも積極的に見て、ちょっとでもわからない言葉はすぐ調べることも日常的に行いました。

蓄積してきた力を発揮した結果、団体賞2位!

試験当日は、リラックスしていつも通りの力を出すことができました。大学の授業やゼミで学んだ内容、ニュースや新聞などで目にした企業の問題が多く出題されていたため、手ごたえを感じながら楽しく解くことができたと思います。

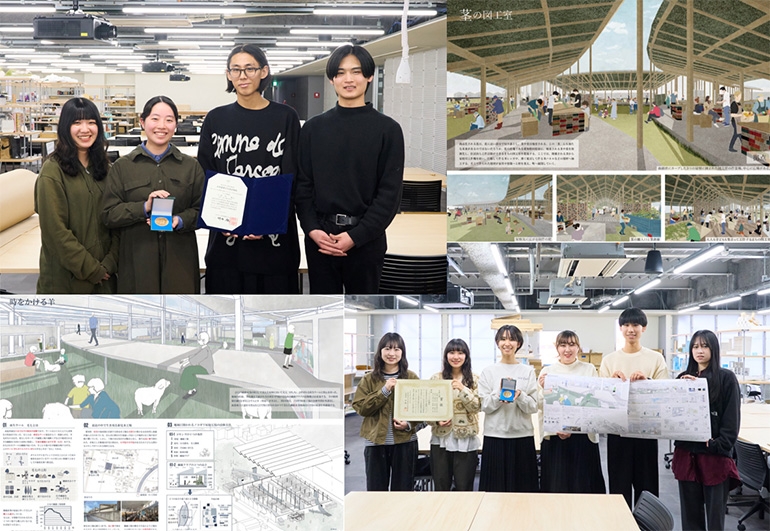

そして試験から1か月ほど経ったある日、大塚先生のもとへ通知が届きました。結果は、団体賞2位! 個人賞も2名受賞! 普段の力を出しただけなのにという驚きとともに、これまでの学びが自分の力として蓄積されていたことを実感。みんな、嬉しさのあまり飛び跳ねて喜びました。

東京で行われた授賞式に参加すると、早稲田大学、法政大学、埼玉大学など、名だたる大学ばかり。その中で2位という成績を収めることができたのは、名誉あることだと感じました。他大学の学生たちとも交流し、いい刺激を受け、ゼミでの研究への意欲もより高まったと思います。

貴重な経験を、今後の学びに、就職活動に、活かしていきます。

「日経TEST」にチャレンジして、私たちは多くのものを得ることができました。

「日経TEST」にチャレンジして、私たちは多くのものを得ることができました。

ひとつは、幅広い興味。ゼミで研究してきたマーケティング以外の分野の勉強を通じ、金融や国際情勢などさまざまな分野を学ぶおもしろさを発見しました。卒業後の進路の選択肢も、人としての可能性も、大きく広がったと思います。

もうひとつは、自信。これまでの学びが客観的に評価される「日経TEST」で成果を出せたことは、自分自身の大きな自信となりました。これから始まる就職活動にも気負いせず、愛知淑徳大学で学んだ自分に誇りを持って、力強く臨みたいと思っています。

そして、もうひとつ、一緒にがんばったゼミの仲間や、支えてくれた大塚先生との絆がより深まったことも、今回得たかけがえのないもの。ひとつの目標に向かってチームとなって高め合い、結果を出した経験は、私たちにとって一生モノの宝物です。

現在、次回の「日経TEST」も見据えながら、一人ひとりがゼミの研究に力を注いでいます。以前よりもスムーズに、情報を集め、分析し、自分の考えをまとめられるようになりました。今後もさまざまなことに積極的にチャレンジし、社会人となったときに発揮できる力をみんなで磨いていきたいと思います。

大塚英揮 准教授からのコメント

授業やゼミの中では、理論だけに偏らず、常に現実との接点を持つ学びを重要視しています。たとえば、店頭での商品の売り方を観察したり、店員の方にヒアリングをしたり、自分の足で情報を集めることが大切だと学生たちに伝えています。「日経TEST」での受賞を通じ、そうした学びの積み重ねが確かな力になることを実感し、ゼミでの研究や、その先の社会での活躍にもつなげてほしいと期待しています。