交流

2024年10月09日

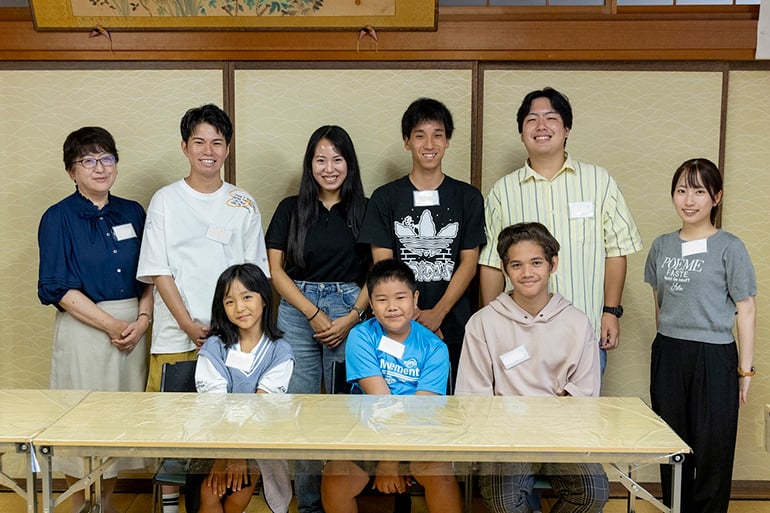

文学部 松井ゼミ 外国ルーツの子どものための勉強会

2024年度 地域・ボランティア活動 教育学部(2025年4月開設)

2024年8月29日(木)あま市 西今宿公民館

外国ルーツの子どものための夏休み勉強会を開催。

現場で活きる指導力を身に付けることができました。

文学部教育学科の松井ゼミは、小学校における英語教育と外国ルーツの子どもたちへの日本語支援について学んでいます。

松井ゼミでは、学生が先生となって外国ルーツの子どもたちに日本語を教えるための勉強会を夏休み中の8月の月曜日と木曜日の午前中に開き、松井ゼミの学生が交代で担当しました。今回は2024年8月29日(木)におこなわれた、勉強会の様子をレポートします。

当日参加した子どもたちは、小学生2人と中学生1人。イラストが描かれたカードを見せながら「すわります」「たちます」「やすみます」など一緒に発音し、絵と平仮名を一致させながら意味の理解を促しました。その上で、松井先生より「助詞を強調してみてください」とアドバイスがあり、「を」を強調させて「朝ごはんを食べます」などと発音を繰り返し、単語と単語をつなぐ助詞を意識させました。学生たちは、子どもたちと日本語や英語でコミュニケーションを図り、時折子どもたちと笑い声を上げながら楽しんで学ぶ様子が見られました。

また、日本語を学び始めて間もない子どもに対しては、英語を中心としたコミュニケーションで教えます。日本語の意味をなんとなく理解することを最初のゴールとし、学生が発音し、続けて子どもに発音してもらいました。時計を用いながら、日本語の意味を理解し、コミュニケーションを図る様子も見られました。

休憩の時間には、フィンランドのゲームをもとにしたスポーツ・モルックで子どもたちと遊び、得点の数字を日本語で発音。遊びながらも日本語を学べる時間を過ごしたようです。

外国語ルーツの子どもとの交流を通じて、日本語指導のあり方について学ぶことができた学生たち。この体験による学びが、将来教員になったときに指導の幅を広げてくれることでしょう。

学生コメント

文学部教育学科 3年 大島侑樹さん

文学部教育学科 3年 久田暖人さん

子どもたちの日本語の理解に応じて英語で復習したり、ジェスチャーを取り入れたりと、お互いの認識を一致させることを意識して日本語指導に取り組みました。松井先生から教えてもらったことで印象的だったのは、「伝えたいことや強調したいことは、ゆっくりはっきり言うこと」。指導の基本を改めて実感しました。そのほか、指差ししながら、今学んでいることを順に追って一つずつ読んでいくことなど、個人指導だけでなく集団指導においても活かせる重要なことを学びました。

将来教員になったときに、自分が担当するクラスに外国語ルーツの児童が在籍しているかもしれません。日本語支援に理解のある教員がいると、児童にとって安心できるクラスになるはず。今回の日本語教室で培った指導の工夫などは必ず活きると実感しています。