交流

2025年04月11日

福祉貢献学部 黒川ゼミ 認知症教室

2025年3月4日(火)名古屋市立富士見台小学校

元気いっぱいの小学生たちに

認知症を知ってもらうための

クイズやスゴロク、紙芝居を披露しました。

福祉貢献学部の社会福祉専攻は、社会福祉の専門知識を身に付け、人の幸せを創造できる人材育成を目指しています。地域福祉や高齢者福祉を学ぶ黒川ゼミでは、地域の人々との協働した活動も大切にしており、その活動の一つが千種区地域包括ケア推進会議と協働でおこなっている「認知症教室」です。これは黒川ゼミの学生がトワイライトスクールで過ごす小学生に向けて認知症について教えるイベントで、2017年から継続的に実施。今回の富士見台小学校は、コロナ禍での中断を経て、6年目の活動となります。

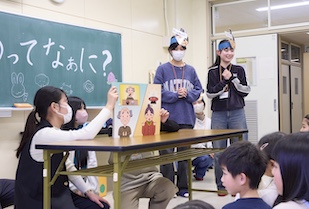

認知症教室は、ゼミ生から「認知症って知ってる?」との呼びかけからスタート。多くの小学生が「知らない」と答える中「では、認知症について一緒に学んでいきましょう!」と、さっそく認知症を学ぶための「間違い探しゲーム」をしました。イラストの描かれたボードを10秒間見た後、次のボードを見せてその違いを当ててもらいます。たとえば1枚目のイラストに牛乳やバターが1つずつ入っていますが、2枚目ではそれらが増えています。子どもたちは元気よく手を上げ、「牛乳が増えてる!」と指摘。これに対し、学生は「認知症になると、同じものをたくさん買ってしまうことがあるんだよ」と伝えます。計5枚の間違い探しで、子どもたちは楽しみながら認知症を理解したようでした。

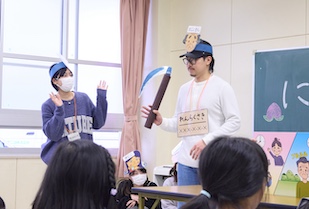

次は「認知症スゴロク」。6つのグループに分かれ、各グループでサイコロを振ります。出た目の数だけ進み「チャレンジ」と書かれたマスに止まるとクイズが出題されます。「認知症は脳の病気である。〇か×か?」といった問いに、正解した小学生は歓声を上げて喜んでいました。

スゴロクが終わると、次は紙芝居「もしも桃太郎のおじいさんが認知症になったら......」を披露。おじいさんが桃太郎の名前やしば刈りの約束を忘れたり、一人で歩いているところを鬼に助けられたりするシーンが描かれ、認知症を学ぶことができました。そして最後に「認知症の方はすべてのことができなくなるわけではなく、好きなことや得意なことは忘れることなく、できることもあります。だからみんな、認知症のおじいさんやおばあさんに出会ったら、やさしく接してあげてね」と語りかけました。小学生たちは「認知症のことがちょっと分かった気がした」、「認知症の人を見かけたら、やさしく話しかけてみようと思った」と口々に感想を聞かせてくれました。

活動の様子が中日新聞に掲載されました。

ぜひご覧ください。

>認知症の人 みんなで支えよう 千種区で愛知淑徳大生ら児童向け教室

学生コメント

社会福祉貢献学部 社会福祉専攻 4年

河瀬 郁哉さん

今回、認知症教室に初めて参加し、元気いっぱいの小学生のパワーに圧倒されました。

小学生が対象だったので、話す言葉に気を付けました。小学生と言っても1年生から6年生まで幅広いので、全員が分かる言葉を使うように工夫し、クイズの難易度も簡単すぎず、難しすぎないちょうど良いレベルに設定しました。実際に開催すると、時間配分の難しさを実感。今回の反省を次回に生かし、より良い認知症教室になるよう努力していきます!