交流

2025年05月26日

2024年度チャレンジファンド 最終報告会

2025年3月12日(水) 星が丘キャンパス5号館1階 アクティブラーニングスタジオ

愛知淑徳大学後援会の助成を受けて活動がますます盛んに!

学生団体の1年間の活動報告会がおこなわれました。

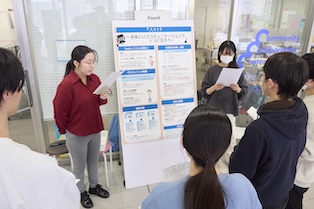

学生の主体性を尊重し、ボランティア団体への紹介や社会貢献活動の支援などを積極的におこなっている本学のコミュニティ・コラボレーションセンター(CCC)で、学生団体の活動をさらに後押しする支援策のひとつとして、「チャレンジファンド」が設けられています。これは、コンペによって採択された団体に1年間の社会貢献活動に必要な諸経費を助成する制度で、2025年3月12日(水)には最終報告会がおこなわれ、助成金を受けた学生団体が1年間の活動内容を発表しました。各学部の教員やCCCのスタッフなど、活動を支えてくれた方々に対して、2024年度の活動成果と課題を報告すると共に、今後の目標などを伝えました。

ここでは各団体の発表内容についてダイジェストで紹介します。

アミーゴ/子ども応援団体

「アミーゴ」は、犬山市と西尾市を拠点として、外国にルーツを持つ⼦どもたちが日本語を楽しみながら学ぶことをサポートする団体です。グローバル化が進む昨今ですが、外国にルーツを持つ子どもたちの日本語指導においてはまだ体制が不十分で日本語の壁に直面している子どもたちもたくさんいます。そこでアミーゴでは、交流会や宿題サポート、自国について発表する場、大学・職業見学などの機会を通じて、日本語を教える環境を整えています。

本年度の取り組みでは、交流を通じて子どもたちの日本語レベルに差があることや、子どもたち一人ひとりの背景や課題を事前に知っておくことが大切だと実感。そのためミーティングや勉強会を通じてメンバー同士の理解を深めることに注力しました。さらに子どもたちへのアンケートの実施においては、文字を書くことが苦手な子どもに対する実施が難しく、代わりに会話を通じてヒアリングした事を報告すると、先生からは「臨機応変に対応している姿勢が素晴らしい」と高評価をいただきました。

らぶ♡やお/子どもの居場所づくり

「らぶ♡やお」は、NPO法⼈「楽歩」がおこなっているお弁当配りのサポートやレクリエーションなどに取り組んで、⼦どもたちが安⼼できる地域の居場所を提供することを目的に活動しています。本年度は新たな取り組みとして、障がいのある子どもたちを対象としたイベントを開催しました。活動では日進市の障がいのある子どもたち8名(きょうだい含む12名)を対象として、子ども1人に対し、学生1人以上がついて一人ひとりに寄り添いながら一緒に遊んだところ、「施設では子ども3人に対し職員1人なので丁寧に関わってもらえた」「家庭でもきょうだいがいるので1人に向き合うのが難しいが遊んでもらえてよかった」などの声があり、「また参加したい」という嬉しい声をいただきました。子どもをサポートすることで、保護者にもゆとりある時間が生まれることを学び、今後は少ない時間でも居心地の良い空間づくりに努めていきたいと抱負を語りました。

きらきら☆したら/伝えよう、きらきら輝くしたらの魅力

「きらきら☆したら」は、愛知県設楽町の魅力や、人口減少などの地域課題を発信し、設楽町の地域発展に関わっています。本年度の活動は主に2つ。1つは地域の方々との交流です。設楽町伝統行事である「田峰観世音奉納歌舞伎」にてお祭りの寄付金を掲示する張り出しのお手伝いをおこないました。また、地域の方々に「将来設楽町がどうあってほしいか」を調査しました。そこでは「過疎化しているけど若い人に住んでもらいたい」「設楽町ならではの魅力をつくりたい」など前向きな意見を多く聞くことができました。また2つ目の活動であるイベントでのブース出展では、木と革のキーホルダー作りを通じて、設楽町の魅力を伝えると同時に、認知度について調査しました。想像以上に認知度は高く、今後もアンケート調査を継続的におこなって、データをもとに活動していきたいと目標を語りました。

パスレル/食品ロスを前向きに取り組もう

「パスレル」は、食品ロス削減を目的にフードドライブや子ども食堂などの活動、SNSを活用したフードバンクの情報発信などに取り組んでいます。本年度の活動としては、学内でフードロス講座を開講し、淑徳生に向けて活動を紹介するとともにフードロスクイズなどを通じて、自分たちができるフードロス活動を考えるきっかけづくりをおこないました。また学園祭「淑楓祭」では傷がついていたり、形がいびつだったりする規格外の柿を使った「タルトタタン」や「柿の皮チップス」を販売。そして、「コラボメッセ」にも参加して活動を発信しました。

これまでは小学生向けの企画が多かったパスレルですが、学内での取り組みを経験して今後は大学生向けの企画などターゲットの幅を広げていきたいと構想中。食品ロスについて身近に感じられるような企画を考え、継続的に食品ロスの意識を高める必要があると語っていました。

チームぴよどら/脱プラ!きっかけカフェ

「チームぴよどら」は、消費者の意識調査をおこないながら、脱プラに向けて考えるきっかけの場を作る取り組みをおこなっています。具体的には、お菓子「ぴよどら」と一緒にサトウキビの搾りかすを原料とした環境に配慮した紙コップ(バガスカップ)で地元産のドリンクを提供・販売しながら来場者に脱プラを考えてもらうきっかけづくりをしています。

2024年12月14日の星ヶ丘テラスでの本実施を目標に、7月のオープンキャンパスでトライアル実施をしたところ、整理券の配布時刻にはすでに定員を超える人たちが行例をなし、注目度の高さを実感。来場者には15分ほどの脱プラに関するプレゼンテーションをおこない、さらに消費者意識の変化や脱プラ製品へのコスト意識などを調査しました。12月の本実施ではぴよどらとバガスカップ・紅茶をセットで販売。加えて紅茶を飲み終えたバガスカップに花の苗をプレゼントする企画を用意し、来場者に楽しんでもらえる工夫も好評でした。学生たちはこれらの取り組みで脱プラスチックを身近に感じてもらえたと報告しました。

エコのつぼみ/里山の恵みを次世代へ

「エコのつぼみ」は、愛知県美浜町でNPOモリビトの会と連携して竹林整備をおこない、地域の方に環境にやさしい行動をとってもらうことを目的に活動しています。本年度の活動で注目すべきはトヨタ自動車(株)の社員の方々と一緒におこなった竹炭消臭袋を作成するワークショップです。これまでは竹炭消臭剤に使用する袋は布を購入していましたが、今回はトヨタ産業技術記念館のG型自動織機の実演で出来た布をアップサイクルすることでさらにエコな消臭剤Goodsを作成することができました。また障がい者支援をおこなうNPO法人じゃんぐるじむさんともコラボレーションし、知的障がいのある方のデザインを活用し、竹炭消臭剤をつくりました。これにより竹炭消臭づくりが就労支援として社会に貢献できる可能性を見つけました。美浜では、年に数回しか竹林に足を運べず、竹林整備に関する貢献度が低かったと振り返りつつも、今後は大学周辺地域での活動を充実させ、地域団体や福祉施設との関係性を深め、さらなるレベルアップをめざすと語りました。

チームわんわん/ワン・アップ 〜介助犬のチカラ〜

「チームわんわん」は、介助⽝についての認知を広げ、介助犬使用者の方が生きやすい社会を実現するために活動している団体です。介助犬を取り巻く課題として、「活動頭数の少なさ」と「同伴拒否」が挙げられており、それらは介助犬の認知度の低さが影響していると考えられています。そこで「チームわんわん」では、メンバーが介助犬についての知識を身につけ、大学祭や児童館などで認知度アップの活動を続けてきました。クイズや塗り絵、工作などのワークショップで興味を引きながら、認知度調査も実施。調査では「知っている」という回答が多かったものの盲導犬と混同しているケースもあり、今後は認知度向上のために、より正確性の高いアンケートが必要だと実感していました。今後は大人向けのイベントや「コラボメッセ」への参加を前向きに検討し、さらには街頭募金などもおこなって介助犬の育成費用にもフォーカスを当てたいと考えています。

コミュカフェ/コミュカフェという「タネ」から つながりという「花」を咲かせようプロジェクト

「コミュカフェ」は、地域の施設の一部をお借りし、地域住民を招いて、大学生と一緒に工作やレクリエーションをおこない、地域住民同士の交流のきっかけとなる場作りに取り組んでいます。最近では地域住民同士の関係性が希薄になり、悩み事や困り事を一人で抱えてしまう高齢者が増えていることが社会問題になっています。そこで「コミュカフェ」では、「特別養護老人ホーム藤美苑」の一角にて地域交流のきっかけづくりをおこなっています。参加した方々からは「初めて参加したが楽しかった」「引っ越しで地域のことを知らなかったが出かける機会になった」などの声をいただきました。今後はさらに広報活動に努めて参加者を増やす他、利用者に合わせた関わり方も学び、よりよい場づくりに努めていきたいと意気込みを語っていました。

Fsus4/音楽というコミュニケーションで1つになろう

「Fsus4(サスフォー)」は、⾼齢者施設や障がい者施設への訪問演奏を通じて、施設利用者との交流を図っています。2012年から活動がスタートし、本年度で13年目となります。本年度はデイサービスへの訪問や文化センターでの演奏会など7回の演奏活動をおこないました。取り組みを実施するにあたり、いくつかの目標を掲げ、その1つが「施設利用者との会話を増やす」でした。そこで新たに取り組んだのが手作りマラカスの配布です。これまでは一部の方だけが積極的に参加している様子がありましたが、マラカスを配布するとより多くの方が前のめりに参加してくれるようになり、効果を実感。「昔を思い出した」「懐かしくて涙が出た」などのお声をいただき、演奏の質だけでなく、聴き手に合わせた工夫やコミュニケーションの大切さを学びました。今後は精神障害分野への進出も視野に入れ、さらにメンバーの知識向上・共有を図ります。

そとそと/覗いてみりん!豊田市とジビエの魅力

「そとそと」は、豊田市の魅力発信とジビエの認知度向上に取り組んでいます。豊田市は進学・就職をきっかけに若者の転出が多くなり、高齢化が進んでいます。さらに豊田市だけで年間1億4000万円の鳥獣被害が報告されています。「そとそと」では足助や下山をはじめとした豊田市の山里へのフィールドワークを実施し、メンバー自身も豊田市の魅力に触れてきました。大学祭では、山里カフェMuiさんの協力のもとジビエの講演会などをおこなったり、ジビエフランクを販売したところ、2日間で完売。一方でジビエ講演会への参加者は伸び悩むなど課題も発見。今後はジビエの認知度を高めるために見た目や販売方法を工夫したり、フィールドワークを増やして1〜2年生が豊田市にふれるきっかけを創出したいなどと次年度への意欲を高めていました。

全ての学⽣団体がプレセンテーションを終えると総評の時間に。各先生方から「どの団体も、学生が取り組む内容とは思えないくらい大きな社会問題に取り組んでいます」「正解のない課題に取り組む姿勢を磨いてほしい」「計画通りにいかないことも柔軟に対応する姿勢に感銘を受けました」など、これからの活動にエールを送るお言葉をたくさんいただき、2024年度の活動が締めくくられ、学生たちにとっては、次年度に向けて新たな一歩を踏み出す一日となりました。