交流

2025年05月08日

交流文化学部 山本ゼミ 外国ルーツの子どもたちへ音読データ付き絵本を寄贈

2025年4月15日(火)豊川市 こぎつね教室

絵本と音読データを、外国ルーツの子どもたちに届けました

交流文化学部では国籍や文化などさまざまな違いを超え、多様な価値観を認め合う多文化の共生に貢献できる人材を育てることが目標とされています。山本ゼミでは、日本語教育を中心に、日本語やコミュニケーションについて考えを深め、取り組んできました。

今回、子どもが成長し不要となった絵本を、日本語が第1言語ではない外国ルーツの子どもたちに寄贈したいと考えました。ただ、そのような子どもたちにとって、文字を目だけで追っていくことは簡単ではありません。いつでも近くに音読をしてくれる日本人がいるわけでもありません。そこで、山本ゼミの学生が絵本を音読し、その音読データを携帯電話でいつでも聞けるようにしたらどうかと考えました。

今回の絵本の寄贈先は豊川市の「こぎつね教室」です。こぎつね教室は、日本語が十分でないために、市内の小学校や中学校に不登校や不就学等となっていたり、学校に通えているものの日本語のフォローが必要であったりする外国ルーツの子どものために市が開設した無料の日本語教室です。本学の日本語教育センターの中林教授がこの教室とのつながりがあることから、こちらの教室に絵本を寄贈することになりました。

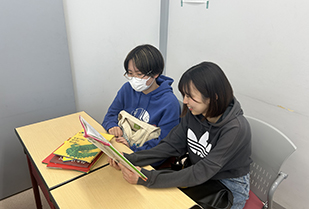

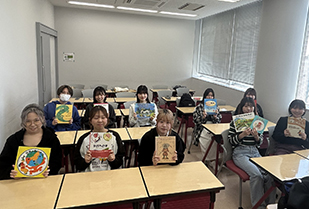

ゼミでは、音読を行うにあたり、まず、こぎつね教室についてや外国ルーツの子どもたちに音読付きの絵本を寄贈する意義などについて伝え、それから、録音機器の使い方をはじめ、日本語のイントネーションの特徴や留意すべき点などについて学びました。また、個人での練習に加え、グループで絵本を読み合い、お互いの音読について意見を交換する場も設けました。山本ゼミの2年生(当時)12名が2冊ずつ音読を担当し、計24冊の音読データ付き絵本ができました。

音読の提出後、学生たちからは、「どう読んだら相手に伝わりやすくなるのか考えながら読んだ」、「音の上り下がりによって聞き手に伝わることが変化するので、正しく伝わるように意識した」、「普段何気なく話している日本語の聞き取りにくい部分について自覚することができた」など、日本語を「話す」ことについて意識が高まったことがわかる感想が聞かれました。また、「(自分が担当した本について)心があたたかくなる本を、日本語教室の子たちにぜひ読んでほしいと思いました」、「話が少し難しいかもしれないですが、たくさん読んでくれるとうれしいです!」のように、子どもたちの役に立てることに喜びを見出してくれていることがわかるコメントもありました。

今回の活動が、普段何気なく使っている日本語に対する意識を高めるとともに、この日本に暮らす多くの外国ルーツの子どもたちについて考える機会となっていることを願います。