追究

2025年02月06日

第6回 建築系愛知17大学 共通設計競技/共同企画展

2024年度 受賞 展示会・講演会・発表会 建築学部(2025年4月開設)

2024年12月7日(土)名古屋都市センター 11階ホール

愛知県の建築系学部を持つ17大学による

「合同企画展」と「設計競技」に参加しました。

諸江ゼミチームが優秀賞を獲得しました。

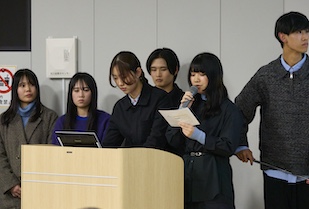

第6回建築系愛知17大学 共通設計競技 名古屋都市再生2024

2024年12月7日(日)に、愛知県内の建築を志す大学生・大学院生のチームによる建築系愛知17大学 共通設計競技が開催され、企画コンペティションの部門で、創造表現学部 建築・インテリアデザイン専攻の諸江一紀ゼミに所属する3年生チームが優秀賞を獲得しました。

本コンペティションのテーマは「にぎわいに続く、中川運河の新たな到達点」です。中川運河は昭和初期の開通時には「東洋一の大運河」と呼ばれていたものの、産業的な役割は減り、2012年にはこれからの利用方法を模索するために「中川運河再生計画」が策定されました。それを受け、運河沿いに店舗が誕生するなど、にぎわいが生まれ始めている一方、未開発のエリアもあるため、今回は名古屋駅に近い未開発エリアを対象に、新たな到達点となる企画の共同コンペティションが実施されました。

企画のテーマは「死魚から始まる再生計画」です。中川運河は再生計画が進み運河沿いは賑わいを得つつあるものの、運河沿いで賑わう人間たちの隣で、死んでいる魚がいることに着目し、人間以外の動植物の視点から中川運河の次なる到達点を提案しました。

フェーズを3つに分け、「フェーズ0」を現状とし、すぐに取り組める内容として、死魚を回収して肥料へと加工する作業場に独自の屋根をかけ、水質改善をおこなう浮島を配した「フェーズ1」、さらに進み10年後には、魚たちの住みかとなる漁礁や、魚粉を利用した水上農業がおこなわれる浮島へと進化させた姿を「フェーズ2」と設定しました。

審査委員の先生方からは「人にしか目を向けていなかったところ、魚から見た賑わいという目線には驚かされた」と、その着眼点に大きな驚きと評価が集まっていました。諸江一紀ゼミの学生たちは、これからも積極的に学外のコンペティションに出品する予定。さらなる期待がかかります。

学生コメント

建築・インテリアデザイン専攻 3年

井上凪沙さん、木野村綾音さん、岡山莉呼さん、

細江杏里さん、内田新大さん、伊藤颯人さん、堀部穂乃夏さん

中川運河の資料を見るうちに、大量の死魚の問題こそ、最も先に解決すべきだと考え、魚にとっての賑わいという目線で中川運河を検証しました。フェーズに分けることで、未来構想だけでなく、すぐに取り掛かれるような内容も提案することで、社会に行動を促すことを試みました。

優秀賞はうれしいものではありますが、最優秀賞には足りないところがあったということです。着眼点は褒めていただきましたが、その実効性や、フェーズ2になった際の新たな課題にまでは及んでおらず、企画を企画で終わらせないためには、より細かな検討が必要であることを学びました。この経験を活かし、社会によりよい企画やデザインを、これからも提案していきたいと思っています。

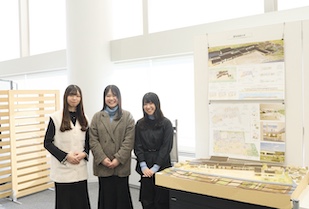

建築系愛知17大学 共同企画展

合同企画展に参加したのは、創造表現学部 建築・インテリアデザイン専攻3年 井上凪沙さん、 鈴木里緒さん、細江杏里さんによるチームです。長久手市立東小学校の建て替えをテーマに提案しました。コンセプトは「共有してうまれる居場所~関係性をデザインする壁とみち~」です。

まず3人は、小学校について再定義し、小学校は地域や自然と交わり、他者と関わりながら学び、思いを育む特別な空間であると捉え、そこに自分の思いを話せる誰かがいて、自分の存在を再認識するために他者とそれを共有できる居場所があるべきだと考えました。そこで、自分が自分でいられると認識できる居場所を自らの意思で見つけ、選び、教室という箱を超えて他者との関係性を自らデザインしていける小学校を計画しました。

東小学校は広大な畑が広がる南西側と、擁壁で隔てられた北東側とがあります。そこで屋根に勾配を持たせ、校舎を2階にボリュームを抑えることで圧迫感を軽減しました。擁壁を小学生が描く壁画や壁面緑化でデザインし、南西側と北東側のギャップの良さを活かしつつ改善していくことを目指しました。また、敷地の形に対して並行に校舎を設置するのではなく、あえて斜めに角度を振ることで小さい裏庭空間や抜け、テラスをつくり、子どもに合わせた空間づくりを提案しました。さらに駐車場を隣地に広がる保育園・公民館・児童館とつながりを持たせることで、地域の人の動線を区画の一点に集中させる工夫をしました。

学生コメント

創造表現学部 建築・インテリアデザイン専攻3年

鈴木里緒さん、井上凪沙さん、細江杏里さん

3年生後期演習授業「空間設計Ⅳ」の課題を制作した際に3人でチームを組みました。授業の中で各チームが発表し、私たちが選ばれ今回の「合同企画展」に参加することになりました。私たちはそれぞれゼミ活動では別々ですが、異なった視点を持つメンバーでチームを組みたいという思いが一致して、3人で課題制作に取り組みました。

課題のテーマは「小学校の現代化」です。どのような小学校が良いのかを考える中で、居場所づくりをしたいと考え、さらにそこから発展して「共有」というコンセプトが浮かびました。共有とは他者と何かを共同で持つこと。小学校ではクラスの教室はそのクラスだけが使いますが、教室の間にどちらのクラスも使える空間を備えることで、場所の共有から、クラス間の交流が生まれることを考えました。

また、廊下を通り道として捉えるのではなく、そこに腰かけをつくることで居場所にするなど、目的の共有による居場所づくりも随所に取り入れています。

今回の課題では、建物だけではなく、周囲環境との関わり方にまで考えを広げることの大切さに気づくことができました。窓の位置を変えるだけで光の入り方が変わり、意図して動線をつくることによって隣の建物との関係性も生まれます。課題制作を通じて、改めて、世の中の一つひとつの設計に意味があることを実感しました。これから設計をする中で、一つひとつに理由のある建築物を作りたいと思っています。