追究

2025年08月22日

第1回 愛知淑徳大学BLSOプロバイダーコース

2025年6月15日(日) 長久手キャンパス

医療従事者向け

産科救急の初期対応能力を身につける

BLSOコースを開催

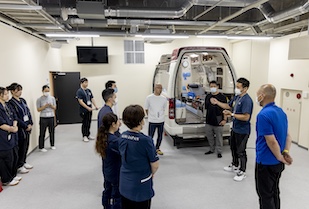

愛知淑徳大学の健康医療科学部 スポーツ・健康医科学科 救急救命学専攻では、救急救命に必要な高度な専門知識や技能を実践的に習得し、社会に貢献できる救急救命士の育成に尽力しています。2025年6月15日(日)には、愛知淑徳大学が主催となり、医療従事者向けの「第1回愛知淑徳大学BLSOプロバイダーコース」が開催されました。

BLSOとは、病院外や救急外来での急な分娩対応や産科救急の初期対応の能力を身につける産科に関する基礎的なトレーニングプログラムです。日頃は産科医療に関与していないが、車中分娩や妊産婦救急に遭遇する可能性がある救急救命士や救急科の医師・看護師などを対象としており、今回は現場で活躍する救急救命士のほか、医師や看護師、助産師など10名が参加しました。

今回の開催にあたっては、救急救命学専攻で学ぶ1〜3年生の学生がスタッフとして運営に関わり、4年生は受講生が学ぶ実習の様子を見学。また、愛知淑徳高校出身で現在は京都大学大学院で学ぶ田中希妹さんが実習のアシスタントとしてスタッフに加わりました。

オープニングには、コースディレクターの伊藤雄二先生(市立恵那病院)から、医師をめざしたきっかけや周産期事案についてのお話がありました。

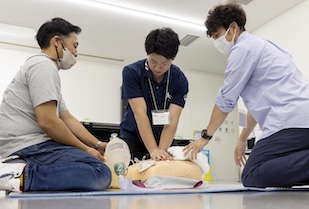

その後、受講生は4チームに分かれ、インストラクターからのレクチャーとマネキンを使った実習へ。車中での分娩介助や新生児蘇生、女性傷病者の評価など学びました。

分娩介助では、病院外という想定で行われ、分娩台のない場所でいかにして安全に分娩を行うか、またその際、母子の健康管理のためにどのような点を確認、留意するかを学びました。

新生児蘇生では、病院外で産まれた新生児の観察や蘇生の技術を学び、新生児への人工呼吸器による蘇生などを実習しました。見学や運営スタッフとして参加した本学の学生にも実習の機会が与えられ、非常に良い経験になりました。

午前の実習後、午後には実技試験と筆記試験に臨み、修了生には米国医療学会AAFPとALSO-Japanが認定する3年間有効な認証を受けました。

参加者の声

◾️インストラクター

愛知淑徳高校 卒業生 田中希妹さん

(京都大学大学院 博士課程/助産師)

産科の質向上をテーマに研究しており、症例研究員として全国の病院に赴いて産科ケアの質について現場の声を集めています。私は愛知淑徳高校出身で、今回、系列の大学で初開催されると知り、ぜひアシスタントとして参加したいと思い、手を挙げました。本コースでは、インストラクターも受講生も現場で活躍する医療人ばかり。ちょっとした会話から現場の様子の声が聞け、また私も改めて産科救急を学べ、とても良い経験になりました。

◾️見学者

救急救命学専攻4年 竹村 哲さん

受講生とはいえ、普段は医療現場で活躍する方々なので、さまざまなケースをシミュレーションした自習では実習とは思えないくらいリアルな緊張感があり、真剣に学ぶ姿勢に身が引き締まりました。特に、短時間での正確な情報収集力や女性へのきめ細やかな配慮などは学ぶことが多く、とても勉強になりました。

◾️運営スタッフ

救急救命学専攻で学ぶ学生を中心に結成された「EMEC」のメンバーが運営に関わりました。産科救急は4年生になって学ぶ内容なので先取りして学べたことは良い機会です。今回の実習で学んだことを活かして授業に臨み、より深く知識・技術の習得に努めたいと思います。「EMEC」に所属していたからこそ経験できたことなので、今後もさまざまな活動を続け、学びの機会を増やしていきたいと思います。