追究

2025年02月17日

2024年度司書課程講演会 「図書館を創る――公共図書館の開設を中心に――」

2024年12月11日(水) 長久手キャンパス8号棟811教室

図書館の現在のトレンドや図書館の創りかたを分かりやすく

教えていただきました。

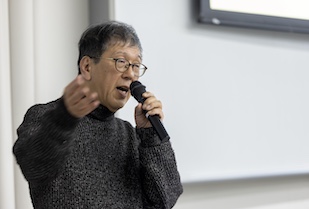

12月11日(水)、長久手キャンパス8号棟811教室にて、2024年度司書課程講演会が開催されました。講師は、公共図書館長職を歴任後、現在フリーライブラリアンとして活動する豊田高広氏。豊田氏は全国の図書館の計画・設計のほか、直営・指定管理問わず、組織運営やサービス開発、人材育成などを支援する仕事にも精力的に取り組んでいます。

今回の講演会の題目は「図書館を創る――公共図書館の開設を中心に――」。豊田氏がこれまで経験した図書館づくりの内容が豊富に盛り込まれています。前半は最近の図書館の特徴をお話していただきました。その特徴を一言で表すと「本のある広場」だと言います。図書館は本を読んだり、借りたりする場所であるとともに、人との出会いの場でもあります。近年はそんな「本のある広場」としての図書館を実現するために、大階段を設置し、その真ん中に広場をつくる構造を持った図書館がトレンドであると教えていただきました。実際に2021年に開館した「豊橋市まちなか図書館」や2022年に開館した「鹿児島市立天文館図書館」を例に挙げ、広場で演奏会などのイベントを企画している様子も紹介していただきました。ただ、このようなコンセプトで図書館をつくることができたのは、どちらの図書館も大型の中央図書館をすでに持っているから。“本家”があるからこそできた挑戦的な試みであり、各図書館の運営についても教えていただきました。

後半は図書館がどのように創られるのか、そのステップを具体的に紹介していただきました。最初は基本構想として、図書館の設置理念(目的・方向性・機能)を決め、その後、基本構想を元に設計図を描きます。設計図が完成したら工事に入り、同時に管理運営計画や運営体制などを整えていきます。そんな中、最後に豊田氏が語られたことで印象的だったのは「図書館づくりとして大切なのは、目的の設定なのか、合意形成なのか、予算の確保なのか、それともパートナー(公・民間の運営事業者や職員、住民など)なのか。これらの要素を考え続けることが大切。皆さんがたとえ図書館員にならなくても、間接的に図書館の運営に携わることがあるかもしれません。そのときに今回の講演会の話を思い出してくれれば幸いです」と締めくくられました。

講演会終了後は質疑応答の時間。「図書館を創る際、最初に建設を提案するのは住民からが多いのか、首長からが多いのか?」という質問には「どちらの場合もあります。住民からの提案の場合は、実現するまでに時間がかかることも多い。首長からの場合はトップダウンで決裁できることが多いのでスムーズにいくこともあります。どちらもメリット・デメリットはあります」とお答えいただきました。また「移動型図書館は現代でも有効か?」という質問には「1960年代に流行した移動図書館ですが、現代は生活時間の変化によって循環させる時間やルートが難しくなっています。たとえば巡回型ではなく、病院や子ども園など、利用者が確実に見込める場所にこちらから出向くというやり方であれば、うまくいくかもしれません」と回答されました。

図書館の開設について、設計から運営管理まで幅広いお話を聞くことができた講演会。図書館への関心が高い学生たちにとってこれからの未来を描く大きな参考になったことでしょう。本学では今後も、社会で活躍されている方との接点を用意し、学生たちを支援していきます。