追究

2025年03月11日

第26回 図書館〈書評〉大賞授賞式

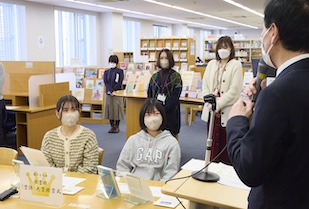

左:2025年1月7日(火)長久手キャンパス図書館

右:2025年1月9日(木)星が丘キャンパス図書館

第26回 図書館〈書評〉大賞に、72編の応募から10名の学生が選ばれ、授賞式がおこなわれました。

2025年1月7日(火)に長久手キャンパスの図書館で、1月9日(木)に星が丘キャンパスの図書館で、第26回 図書館<書評>大賞の授賞式がおこなわれました。<書評>大賞とは、質・量ともに優れた本学の図書館資料をより有効に活用し、本学学生の文化的・知的活動のさらなる発展、批評能力・文章作成能力の向上を通して教育の質的充実に貢献することを目的に創設され、年に2回開催されています。

授賞式の冒頭、三和義秀図書館長から「今回も72作品と、多くの書評を寄せていただきました。多様なジャンルの図書に焦点を当てており、学生の興味関心の幅広さや、その切り口に驚いています」と挨拶があり、「これまで皆さんが培ってきた高い能力、具体的には客観的に評価する能力や、それをわかりやすく論理的に表現する能力を活かし、読書や書評の楽しさを広げてほしいです」と述べられました。

その後、各賞の賞状と副賞の授与がおこなわれ、受賞学生がコメントをしました。

賞状・副賞の授与と学生からのコメントが終わると選考委員である松田先生から講評をいただきました。松田先生は「とても質の高い書評が集まり選考に迷いました。悩みましたが、二つのことを感じました。一つは、書評はその書き手自身の人間性に近付けて書くものですが、近づけすぎると本の内容がわからなくなるため、そのバランスが大切であると思います。二つ目は、本を表すワンワードの強さです。そこから感じられることはすべてではなく空白はありますが、そのインパクトで引きつけ、空白を楽しませることの工夫が大切です。これがともに成り立っていた書評が上位に選ばれました」と話されました。

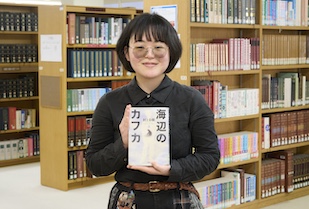

大賞

創造表現学部 創作表現専攻1年

佐藤 沙羅さん

「例えばあなたが孤独だったなら」

村上春樹著『海辺のカフカ』を選んだ理由は、書店でたまたま手に取り、読んでみたら「今の自分のためにある本だ」と思えたことがキッカケです。本との出会いということを実感した一冊でした。その感動を伝えたいという思いで今回の書評を書きました。大賞をいただき、そのときの自分の気持ちが認められたようでうれしいです。

創造表現学部 創作表現専攻2年

佐野 悠太さん

「10年という年月」

小坂流加著『余命10年』の書評を評価していただけたことはとてもうれしいです。この本が読まれるともっとうれしいので、ぜひ読んでいただきたいです。小坂流加さんの作品は、この本以外も素晴らしいものです。ぜひ、そちらも読んでいただけたらと思います。

準大賞

文学部 国文学科2年 稲葉 楓果さん

「人を形作るもの」

この小説は、自分にとっては不思議な作品です。特別な装飾も特異な内面を持つ登場人物もいません。それでも、初読してから今日までずっと心に残っている作品です。書評大賞という機会に、なぜ自分がこの小説に惹かれるのかを考えたいと思い、本作品を題材に選びました。主人公と一緒に、ささやかでありふれた毎日を改めて振り返ったときに、人に語るほどではない人生だったけれど、それでも自分にとっては唯一無二の日々だったと感じました。書評を通じて、本作の魅力を伝えられていたら嬉しく思います。

人間情報学部 データサイエンス専攻1年

松山 璃子さん

「無い答えを探す勇気を。」

私は今回、題材にした松岡正剛著『17歳のための世界と日本の見方』を、「何も答えを教えてくれない本だ」と感じながら読み進めました。これまで国語の授業では、答えを探すために読むということをしてきたので、とても戸惑いを感じましたが、本の内容をどう受け取り、どう生きていくかを考えさせられる作品でした。

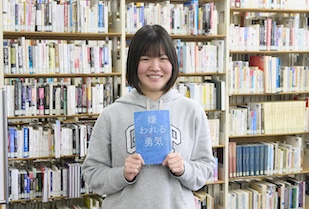

交流文化学部 国際交流・観光専攻2年

小笠原 もこさん

「自分らしく生きていこう」

まさか自分が選ばれるとは思っておらず、とてもうれしいです。書評を書いた、岸見一郎・古賀史健著『嫌われる勇気』を読んで、この考え方に救われるような気持ちになりました。私がそうであったように、書評がこの本を読むキッカケになり、それが誰かの力になるのであれば、とてもうれしいです。

佳作

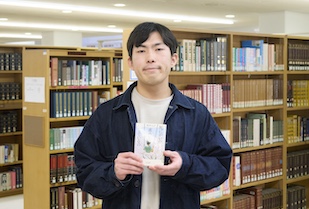

文学部 国文学科3年

坂 元太さん

「『価値のある人間』であるという重荷」

朝井リョウ著『死にがいを求めて生きているの』を書評大賞の応募作品に選んだ理由は、私自身の感想として、大学生のうちに読めてよかった、と率直に思ったからです。そして、多くの大学生に、ぜひこの本を読んでほしいと思いました。

人間情報学部 感性工学専攻2年

鈴木 結蘭さん

「違いを共に生きていく私たち」

私は普段あまり本を読みません。そこで書評大賞に応募するにあたって本を探したのですが、愛知淑徳大学の大学理念である「違いを共に生きる」にリンクしていることから気になったのが、ブレイディみかこ著『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』でした。この本は心に響き、読書の楽しみを感じたので、また次の一冊を探しています。

創造表現学部 創作表現専攻2年

小林 央空さん

「私たちはなぜ本を読むのか」

デルフィーヌ・ミヌーイ著、藤田真利子訳『戦場の希望の図書館:瓦礫から取り出した本で図書館を作った人々』は、高校時代に部活動の顧問の先生から薦めていただいたノンフィクション作品です。いつ死ぬかわからない状況の中で、戦うことよりも、自分を見失わないために本を読むことを選んだ人々が登場します。この本に描かれるように、自分が自分であることを理解することが、本を読む理由になると思っています。

交流文化学部 国際交流・観光専攻2年

鈴木 愛歩さん

「見えないからこそ見える世界の広がり」

伊藤亜紗著『目の見えない人は世界をどう見ているのか』を選んだのは、図書館で本を探していたときに、タイトルに惹かれたからです。普段の生活では考える機会がなかなかないことについて書かれてるので、ぜひ読んでいただきたいです。たくさんの人に読まれることで、本の内容が社会に伝わることを願っています。

交流文化学部 国際交流・観光専攻4年

服部 彩華さん

「『普通』とは何か」

書評を書く際に意識したことは、単なるあらすじ紹介にとどまらず、自分なりの視点や感想を交えることです。本の魅力を具体的に伝えるために、特に印象に残った場面や表現を引用し、その理由を説明するよう心がけました。また、書評大賞に参加するメリットは、自分の文章力を磨けること、読書の理解を深められること、そして同じ本に対する他の人の見方を知る機会が得られることです。さらに、受賞は、評価される喜びを得られるだけでなく、読書や文章を書くことへの自信にも繋がりました!