追究

2025年03月06日

ダイバーシティ共生センター「”違い”を共にどう生きる?ー大地震を想定して考えよう!」

2025年1月9日(木) 長久手キャンパス 731教室

災害時の避難所運営をゲームで体感!

さまざまな人を受け入れ、次々起こる事象に対応する中で

〝違いと共に生きる〟を考えました。

ダイバーシティ共⽣センター(DISC)では、 本学理念「違いを共に生きる」の実現のため、国籍、⾔葉、⽂化、性別、年齢、障がいの有無、育ってきた環境など、さまざまな「違い」に互いに気づき合い、学び合っています。在学中のみではなく、将来もダイバーシティ共生に貢献して生きる力をつけるため、DISCでは学内外の体験学習会を実施しています。

2024年度は、11月の学外での体験学習会に続き、2025年1月9日に学内での体験学習会を開催しました。

ふじのくに防災⼠会の海野雅夫さんを講師としてお迎えし、「避難所運営HUGゲーム」という避難所運営の疑似体験ができるゲームをとおして、「違いを共に生きる」をグループで考え合いました。

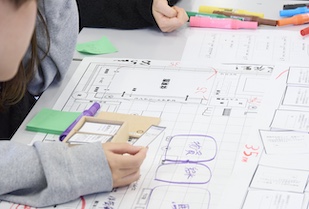

学生たちは、海野講師から震災時の状況や避難所の役割などについて学んだ後、6~7名のグループに分かれ、避難所となる学校を想定した図面上に避難所運営本部や掲示板などを設置しました。体育館、教室、グランドなどに、利便性や動きやすさ、そして、避難してくる人だけではなく、自宅や車内で避難生活を送っている地域住民のことも考えながら設置します。次は避難所内のテントや通路も配置。ここは避難者の生活拠点となるため、導線やプライバシーへの配慮も必要でした。

次に学⽣たちが頭を悩ませたのは避難者の受け⼊れです。HUGゲームの「避難者カード」には、世帯構成、病気や障がいの有無、国籍、年齢、性別、ペットの有無、家屋の状況などの情報が明記されています。読み上げられたこれらの情報から、学⽣たちはそれぞれの避難者をどのように受け⼊れるか考えます。「〇〇だから、家族の近くにすべき」「△△の治療が必要だから別室にしよう」など、学⽣たちは⼀⼈ひとりにあわせて親⾝になって考えますが、海野講師からは「もっとスピーディに対応しましょう」とご指摘いただくことも。実際の避難所では数百人の人々が⼀気に⾝を寄せ、⼀⼈ひとりの対応に時間がかけられません。海野講師からの声掛けによって、学⽣たちは緊張感を維持しながらゲームに臨むことができていました。

さらにHUGゲームでは「イベントカード」にも対応しなければなりません。このカードには「⽑布が200枚、到着します」「テレビ局が取材を申し込んできました」といった情報が書かれており、これらのイベントに対して、どのように対応すべきかを考えます。例えば、毛布の到着に関しては、「どこに荷下ろししたか」「配布はどのように行ったか」を地域全体の避難者の暮らしと避難所の運営の双方から適切な対応を考えます。わずか200枚の毛布をどのような基準で配布したかを振り返ったり、避難者のなかで手伝ってくれる人の募集や、物品の配布、注意喚起など、さまざまな情報を、異なる年齢層、言語、暮らしの場にある人々へいかに周知するかという工夫についても考え合ったりしました。

「総理⼤⾂が視察に来る」といったイベントカードもあり、学生は「デマかも︖」と疑うことなく、どうやって迎え⼊れようかと懸命に考えました。「災害時には情報の混乱を避けるため正確さを調べ判断することも必要と教わり、ハッとしました」「海野講師から『仮設トイレをどこに置くかが避難所の成功の鍵』と教えていただいて、トイレの配置場所や個数、稼働の状況などに⼗分に配慮すべきだと学びました」などという声があり、避難所運営を通じて、⾮常時や一人ひとり違いのある⼈に必要な配慮などを深く学んだ時間でした。

海野講師は、学生たちが作業をしている間にも、学生が作成した掲示にコメントを入れてくださったり、悩んでいるグループにユーモアを交えてヒントをくださったりしました。また、最後に、「慌ただしかったと思いますが、実際の避難所もこのように混乱しているはずです。少ししかカードが処理できなかったり、思ったような対応ができなかったりしたと思いますが、『うまくいかないことを体験したこと』が今日の⼤きな成果です」とのメッセージもくださいました。

一人ひとりの違い、そして状況の違いなど、たくさんの「違い」を見つめ、考えた3時間半でした。