追究

2025年08月06日

2025年度 第1回 食健康科学基礎演習 学術講演会「お茶会におけるお菓子の魅力」

2025年5月31日(土) 長久手キャンパス 多目的ホール

茶の湯やお菓子の歴史や、そこに寄り添う思いを、

茶道の師範や老舗和菓子店の方から教えていただきました。

2024年4月に設置された食創造科学科は、多領域から食品開発について体系的、実践的に学修する学科です。学生が視野を広げて学修・研究を深めていけるように、日々の授業のほか「学術講演会」を定期的に実施。今年度の第1回として2025年5月31日(土)に「お茶会におけるお菓子の魅力」と題した講演会が長久手キャンパス1号棟多目的ホールでおこなわれました。

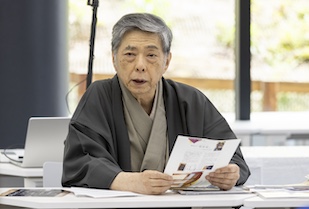

今回の講演会は二部構成になっており、第一部の講師としてお招きしたのは、茶道裏千家正教授の神谷昇司先生。茶道文化を後進に伝えるとともに、茶道史や茶室建築の研究にも取り組まれています。今回の講演会では、茶道の歴史や、お茶に関わるお菓子の歴史について、歴史の史実や、その価値についてご紹介くださいました。

お菓子は1300年以上の歴史があり、ルーツは間食としての果物でした。神社に納めた記録が残っており、庶民向けではなかったようです。その後、西暦1200年ごろには僧が茶を植えたと伝わっており、日本におけるお茶の歴史が始まります。茶会が始まったとされるのは1400年代に入ってからで、初めて茶会の文字が記録として発見されています。当時の茶会は食事の最後に菓子が出て、庭の散策を楽しんだ後にお茶を飲む風習だったようです。その後、室町から戦国時代にかけて10種類を超えるお菓子を盛ることが武家の料理で始まり、ポルトガル人が来訪した際に「カステラ」「有平糖」「飴」「金平糖」を織田信長に献上した記録も残っています。天文年間(1532~1555年)の茶会の資料には、「ようかん」「まんじゅう」「きんとん」などの記載があり、現在の形に近かったと教えてくださいました。

茶会についても丁寧に解説。「床の掛物には亭主の茶会への想いやテーマが凝縮される」「菓子を置く器の形状や色彩にもこだわりがあり、色彩は時間の概念を菓子に与える」という奥深いお話もいただきました。

第二部の講師は、創業390年という老舗和菓子店「両口屋是清」の山口剛司様。菓子づくりの実演として、菓子製造の責任者である浅井智昭様にもお越しいただきました。山口様からは両口屋是清の歴史にはじまり、日本の文化である「二十四節気」について教えていただきました。続いて「きんとん製 紫陽花」づくりの実演が始まります。浅井様からは「職人は自分で竹を削って自分の箸をつくる。人それぞれ長さも太さも形状も違う」「つくるときに気をつけているのは、素材(色)バランスで、その分量によって見え方が変わる」と教えていただきました。

実演後は学生や一般来場者から多くの質問が飛び交いました。「和菓子をつくるときに大切なことは?」という質問に対する「好みの色が人によって違うので、おいしさはもちろん大切ですが、見たときの印象も大切で、同じ黄色であっても春の黄色と秋の黄色とでは違います」という答えには、会場から驚きの声があがりました。また「和菓子にはどんな思いを持っていますか?」という質問には「私生活で歩いているときに気になる花を見つけると、色合いや色の変化を観察し、それを和菓子にどう取り入れるかを考えています」と回答。さらに「和菓子づくりにゴールはないので、昨年より今年、今年より来年、という気持ちでいます。昔ながらの伝統も大事だけど、つねに新しいものを取り入れようと試みています」という回答に、学生たちはつくり手の努力と誇りを感じたようでした。

食のスペシャリストをめざす学生たちは、現代の食に注目しがちですが、今回のような歴史や文化を背景としたお話によって、視野が広がったようです。これから新しい食やレシピを考える際のヒントとなり、また食に関わる仕事の素晴らしさを感じる機会となりました。