追究

2025年03月21日

建築・インテリアデザイン専攻 空間設計Ⅳゲスト講評会&講演会

2024年度 展示会・講演会・発表会 建築学部(2025年4月開設)

2025年1月20日(月) 長久手キャンパス 8号棟 4階 プレゼンテーションルーム

これまでの学びの集大成を披露。

ゲスト講師から鋭い講評をいただき、貴重な経験となりました。

愛知淑徳大学の創造表現学部 建築・インテリアデザイン専攻の3年次の授業カリキュラム「空間設計Ⅳ」は個人やグループで設計課題に挑戦し、設計計画の図面化、模型化、設計意図のプレゼンテーションをおこないます。入学から3年間にわたり本専攻で学んできた分析力・表現力・課題解決力などを駆使し、地域や施設における特性や課題に着目して、建築インテリアによってどのような未来を創造できるのかをプランニングします。

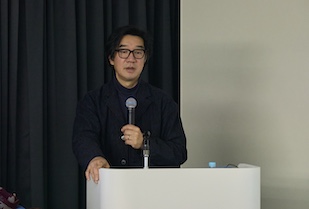

2025年1月20日(月)には、2024年度のゲスト講評会がおこなわれました。ゲスト講師には、関東学院大学建築・環境学部教授であり、株式会社コンテンポラリーズの柳澤潤氏をお招きし、講演および最終講評会の審査員を務めていただきました。

最終講評会に先立っておこなわれた柳澤氏の講演会では、「空間設計Ⅳ」の第一課題のテーマであった「小学校の現代化プロジェクト」を意識し、「これまでの学校とこれからの学校」というテーマでお話しいただきました。

柳澤氏は被災した福島県南相馬市や熊本県の集落に建築した公共施設や、建築に関わった横浜市や長野県の学校などの事例を紹介しながら、公共建築は「何のために建築するのか」と常に公共性の意義を問いかけながらプランニングすることが大切だと伝えてくださいました。学生から「小学校を現代化するにはどんな点に気をつけたらいいですか」と質問があると、柳澤氏は「自由にイメージすればいいと思いますが、多くの人にアイディアを受け入れてもらうためにプレゼンテーションでは2〜3年先を提示することが大切です。ちょっと先にある風景を表現することで空間での活動がイメージでき、共感を得やすくなります」とアドバイスをしてくださいました。

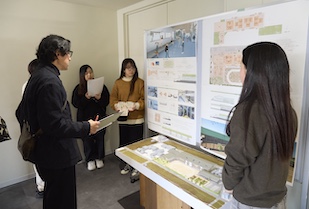

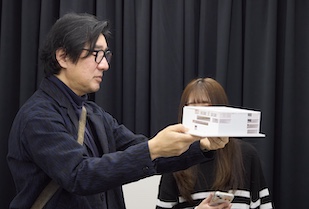

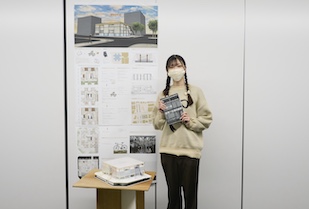

講演会が終わると、最終講評会が開始されました。プレゼンテーションルームには、第一課題(グループ)「小学校の現代化プロジェクト」4作品、第二課題(個人)「都心の文化交流施設」21作品が展示され、柳澤氏は学生たちのプレゼンテーションに熱心に耳を傾け、1作品ずつ丁寧にアドバイスを重ね、審査しました。

第一課題では長久手東小学校を題材にプランニングを進め、今の公教育が抱える課題を的確に捉えて課題解決をめざす設計や、文化的、教育的な長久手市の豊かな特徴を活かす作品などに柳澤氏からも好評をいただきました。

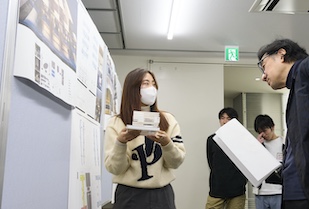

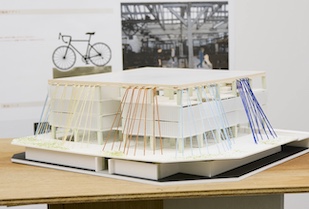

第二課題では、栄に図書館を建築するという想定の元、図書館が地域にもたらす+αの可能性をプランニングしました。都会でありながら豊かな自然を感じられる作品など、都会の癒し空間として複合的に活用できる作品が多く、学生たちは自分の作品に対し、柳澤氏から具体的なアドバイスをいただくと、真剣な表情で改めて自分の作品と向き合い、建築の奥深さを感じているようでした。

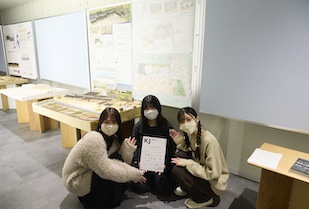

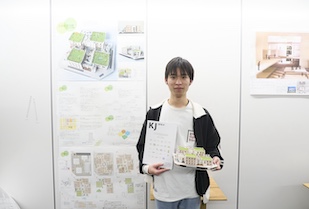

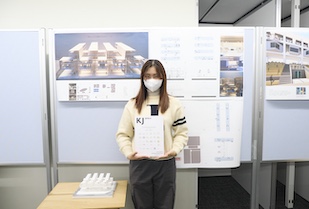

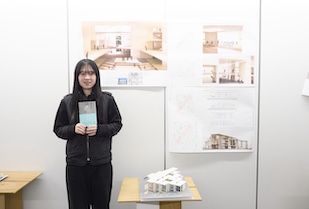

すべての講評が終わると優秀作品が発表されました。特別賞には、第一課題から、井上凪沙さん、細江杏里さん、鈴木里緒さんの『共有してうまれる居場所』、第二課題から、鵜飼悠生さんの『立体図書公園』、木野村綾音さんの『知と人が交錯するモジュール』、岡山莉呼さんの『壁が生み出す空間のよりどころ』が選ばれました。

さらに柳澤氏が選ぶ「柳澤賞」は、岡山莉呼さん、杉山凌健さん、鈴木里緒さんが受賞し、柳澤氏がセレクトした建築関係の書籍が手渡されました。

一部の作品は3月の優秀作品展で展示されるため、受賞者に向けて、柳澤氏は「展示会に向けて、今日のアドバイスを活かしてもう一度やり直すつもりで再度設計に取り組んでほしいです。そこまでが今回の課題です。就職活動時のポートフォリオにもなるので全力で頑張りましょう」とエールが送られました。

いよいよ新学期からは卒業プロジェクトが始まります。今回の講評を糧にして、より学びを深めていくことを期待しています。