追究

2025年04月16日

第13回ビジネス学部インナーゼミナール大会

2025年2月26日(水) 星が丘キャンパス4号館2・3階、5号館55A教室

専門分野の異なるゼミ生が、同じ業界の企業を比較・分析

それぞれの学びを生かし、企業の強みを研究しました。

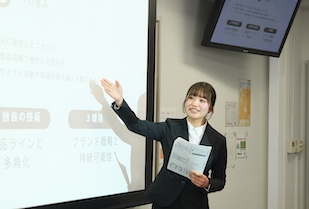

ビジネス学部では「経営学・商学・会計学・経済学」の学問を中心に学びつつ、ビジネスに必要な専門性を高めます。講義による学びだけでなく、得た知識をグループワークで「活きた知識」に変えるアクティブラーニングなどの教育支援体制を整えています。

2年次に取り組むインナーゼミナール大会では、同じ業界の2つの企業について、専門分野の異なるゼミ生がそれぞれの視点で研究し、どちらの企業がより優れているのか討論します。2025年2月26日(水)に開催された第13回インナーゼミナール大会では、7ゼミ・18チームが6つの分科会に分かれて参加しました。始めにゼミごとに調査内容や考察点をプレゼンテーションし、その後、司会進行を務める3年生の議長から提示される2つの観点について議論を交わしました。

以下では、各分科会の議論の様子をダイジェストで紹介します。

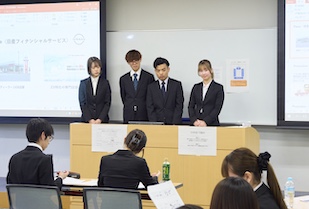

【分科会1】トヨタファイナンスvs日産フィナンシャルサービス

参加チーム:新井ゼミ、傅ゼミ、浅井ゼミ

担当教員/議長団:前田先生/前田ゼミ

クレジットカードや保険・ローンなど自動車関係の金融事業を展開している2社を比較した分科会1。「さまざまな視点による分析から、将来性を含めて、現状優れているのはどちらの企業か」という論点については、財務分析では収益性において日産フィナンシャルサービスが上回っていたものの、トヨタブランドや事業規模の大きさから安全性と成長性においてはトヨタファイナンスが優勢という結果になりました。論点2では「両社は今後どのような戦略を採るべきか」を議論し、クレジットカードのファミリープランの導入やガソリンスタンドとの連携、カーシェアサービスと決済サービスの連携が意見として挙げられました。

【分科会2】マルハニチロvsニッスイ

参加チーム:前田ゼミ、三矢ゼミ、新井ゼミ

担当教員/議長団:森先生/森ゼミ

水産業界の2社を比較した分科会2は、「安全性やコロナ禍の経営戦略から非常事態時により生き残ることのできる企業はどちらか?」「5年後、より成長が見込める企業はどちらか?」について討論しました。3チームともにニッスイが優良企業であるという結論に至り、マルハニチロがニッスイを超えるためにどのような経営戦略をとるべきか、魚の消費量を増やすためにどのような取り組みが有効か深堀りをおこない、議論を交わしました。

【分科会3】中外製薬vsエーザイ

参加チーム:前田ゼミ、傅ゼミ、森ゼミ

担当教員/議長団:三矢先生/三矢ゼミ

分科会3は、病院向けの医療品開発・生産に特化した中外製薬、一般の医療品開発・生産を得意とするエーザイを比較。「中外製薬とエーザイの2社が、バリューチェーンとして今後の市場変化にどう適応していくべきか」という論点においては、アメリカに加えメキシコやアフリカに工場の拠点を置くという考えにまとまりました。「財務分析した結果、投資するならどちらの企業にするか?」という論点では、収益性、安全性、成長性のすべてにおいて3チームともに中外製薬が優勢であるという意見に。エーザイの製品が2026年に特許切れを迎え、売上が下がる可能性も踏まえ、結論に至りました。

【分科会4】大日本印刷vsTOPPANホールディングス

参加チーム:傅ゼミ、前田ゼミ、森ゼミ

担当教員/議長団:新井先生/新井ゼミ

印刷業界の2社を比較した分科会4は、「SWOT分析と財務諸表を元に、将来の成長性が見込める企業はどちらか」という論点で議論をおこない、3チームともに大日本印刷が優勢であると判断しました。大日本印刷の売上の半分を占めるスマートコミュニケーション分野の利益率が高くなく、利益率の高いエレクトロニクス分野の利益を補填しているのではという意見が出たものの、エレクトロニクス分野に含まれる有機ELディスプレイの需要は伸びると判断し、大日本印刷という結論に。「今後、両社が経営成績を向上させるために、どのような経営戦略を採るべきか」という論点に対しては、大日本印刷のエレクトロニクス分野の活動継続と、スマートコミュニケーション分野の事業見直し・効率化が意見として挙げられました。

【分科会5】ローソンvsファミリーマート

参加チーム:日野ゼミ、浅井ゼミ、新井ゼミ

担当教員/議長団:傅先生/傅ゼミ

コンビニ業界の2位・3位を争うローソンとファミリーマートを比較した分科会5は、「今後、より良い業績をあげるのはどちらか」について討論しました。ローソンの幅広い事業や健康志向のプライベートブランド展開、ファミリーマートの店舗をメディアと捉えるプロモーション、シェアリングサービス「LUUP」との提携などの施策が取り上げられ、ファミリーマートがより良い業績を上げるという判断に。「コンビニの新たな成長戦略とは」という論点では、ファミリーマートバスの導入や店舗に併設した畑、パウダールームの完備などが意見として出されました。

【分科会6】カゴメvs井村屋グループ

参加チーム:傅ゼミ、森ゼミ、新井ゼミ

担当教員/議長団:浅井先生/浅井ゼミ

分科会6は、東海エリアに本社を構え、トマト商品をベースに発展したカゴメと小豆商品をベースに発展してきた井村屋グループの2社を比較。「カゴメはトマト、井村屋は小豆と、どちらも特定の食品をベースとした商品を販売しているが、年々激化している食品業界で今後より長く生き残ることのできる企業はどちらか」という議論では、意見が分かれました。カゴメ派は商品展開が多角化しリスク分散ができていること、収益性や安定性も優れていると述べ、井村屋派は特定の商品の成長性が優れていると発言しました。「卒業後どちらかの企業に就職するとしたら、どちらにするか」という論に対しても、意見が分かれる結果に。カゴメ派は大企業ならではの福利厚生、年収、研修制度が整っていることを挙げ、井村屋派はカゴメに比べて規模が小さいことをメリットに意見が言いやすく、若手から活躍できる環境があることをメリットとして挙げました。