追究

2025年09月05日

食健康科学部 健康栄養学科 臨地実習事前学習

2025年7月14日(月)長久手キャンパス12号棟演習室

昨年実習を経験した先輩のアドバイスから、

実習を控えた3年次の学生が

「今日の治療薬」の読み解き方を事前学習しました。

病院や行政機関、福祉施設をはじめ、さまざまな場で活躍できる管理栄養士を養成する食健康科学部 健康栄養学科。3年次には、総合病院や高齢者施設、給食センター、保健所などの学外施設で学修する臨地実習があります。今回、昨年度の先輩の声から、新たに外来・入院患者や在宅療養者への栄養管理を実践的に学修する病院での実習前に事前学習を取り入れました。内容は、「『今日の治療薬』の読み方講座」です。薬剤師の資格を持っている本学科の山本 博之先生が指導にあたりました。

「今日の治療薬」とは、薬に関する辞書のようなもので、患者の診療に関する情報「電子カルテ」を読み解くのには、知識が必要となります。実習先では、「今日の治療薬」について自分で調べて確認する機会や、理解している前提で医師や看護師、薬剤師など多職種の方から声を掛けられるので、事前に学んでおくことで、大いに実習先で役立つとの先輩からのアドバイスがあり、今回の事前学習が開催されました。

山本先生からは、管理栄養士として患者にどのような声がけや指導をしたらよいかが記載された「処方情報」をはじめ、副作用を和らげるために合わせて処方する薬や、薬×食事、薬×薬の合わせ方に関する注意事項、幼児や妊婦、授乳期の注意などの読み解き方についての指導があり、学生たちは実際に「今日の治療薬」を開きながら学んでいきます。また、「教科書で習っている薬の一般名と、商品名をつなげて覚えておくのも重要」だと山本先生は話し、「ベイスンは何の薬かわかりますか? 教科書に載っているボグリボースのことです。ベイスンが処方されていたら、ボグリボースのことだと頭で変換しないといけない。もし少しでも不安があったら、薬は患者さんの命に関わることなので、『今日の治療薬』で調べることが大事です」とのアドバイスもありました。

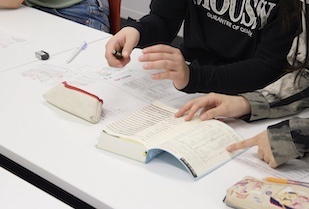

読み解き方についてひと通り説明が終わったら、実際に学生たちが「今日の治療薬」を使い、薬について調べてみます。山本先生からいくつかの薬名のお題が出され、学生たちは「どんなときに処方される薬なのか」「どの薬と一緒に処方されることが多いか」「その薬を服用している患者に食事指導で伝えてたほうがよいことはあるか」などを調べていきました。

「今日の治療薬」を活用できることは、実習先で多職種の方とも対等にやりとりできる管理栄養士の仕事を理解するのに役立つうえ、実習に挑む学生たちの心の大きな安心材料となることでしょう。