追究

2025年09月22日

建築学部 建築環境学実験 「1人が心地良く本を読める段ボールハウスを作る」

2025年度 展示会・講演会・発表会 建築学部(2025年4月開設)

2025年7月24日(木)長久手キャンパス ラーニングコモンズ

段ボールを用いて、外で心地よく本が読める空間を作る建築環境学実験。

机上の知識と体感による違いや発見について、考察を深めました。

建築学部の淺田秀男先生は建築環境学を専門としています。淺田先生の授業では、光環境、温熱環境、空気環境と建築の関係を学び、心地よい住環境について考察を深めることができます。

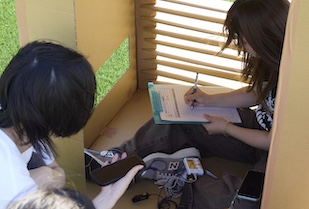

建築環境学実験では、段ボールを使用して「1人が心地良く本を読める段ボールハウス」を制作します。評価基準は、1人が小屋の中に15分入り、くつろいで読書ができるかどうか。暑い日差しを遮りながらも暗すぎず、涼しく過ごせる空間にする必要があり、光環境や温熱環境などこれまでに学んだ内容を活かして学生たちは小屋作りに挑戦しました。

3限目では、グループで既に考案済みの設計図をもとに、段ボールを裁断し、各パーツを作成します。

4限目では、準備したパーツを組み立て、小屋を作ります。この日は特に風の強い日で、段ボールが吹き飛ばされてしまうほど。想定外の環境のなか、実際に組み立ててみると、置く向きによっては風で屋根が煽られて崩れてしまうグループもありますが、想定以上に耐風性が高くビクともしない作品も。調整を重ね、計6棟の段ボールハウスが完成しました。完成した小屋はそれぞれに光の採り入れ方、風の通し方、快適な広さなど工夫が施されたものばかり。学生たちは小屋の中に15分入り、読書をします。その間も明るさや気温の変化を記録し、建物と光、温熱、空気の関係について考察を深めました。いずれの段ボールハウスも、涼しく快適に過ごせているようでした。

毎年、建築学部の1年生が取り組んでいる段ボールハウスによる実験。ゲストスピーカーとして講評にお越しいただいた札幌市立大学 デザイン学部の斎藤雅也先生によると、「1年生からこうした演習ができる大学は、日本でも珍しい」と感心され、「建築は理屈だけではないので、こうした体感を通した経験が、いい設計士になるための糧になると思います」と話されました。

淺田先生は、「学生たちは、どこかの何かを真似して作るのではなく、自分たちで工夫してユニークなものができていたと思います」と今年の作品について述べられました。

今回の建築環境学実験を通して、学生たちは「グループで協力して1つのものが作れて楽しかった」「得た知識が、実践によって確かなものになった」と、さまざまな感想を話していました。建築学部では、今後も学生たちの学びと実践の機会を設け、彼らの成長をサポートしていきます。