福祉貢献学科 子ども福祉専攻

保育の現状に即した人材育成に留まらず、今後の保育の進むべき道を考えながら、子どもたちの幸せをめざすことができる人材を育てます。4年間で得る専門知識や福祉マインドは、社会のさまざまな分野で求められる力です。卒業後は、保育所、幼稚園、認定こども園、児童養護施設、児童発達支援センターなどで保育者として活躍できる他、子育て支援課をはじめとする保育に関する行政職、おもちゃや児童書など子ども関連の商品を扱う一般企業へ進むことも可能です。

子ども福祉専攻の特色

子育てに関する

現代のさまざまな課題に応える

福祉マインドを育成保育や幼児教育の専門知識に加え、社会を広く見渡す福祉の視点を育成します。さまざまな課題に応えるため、支援策を把握し、課題解決に向け適切なサポートを提供する力を養います。

知識を得るだけではなく演習・実習を

通した段階的な学び保育・幼児教育に関わる知識について、基礎から段階的に学修します。実習はもちろん、実習を見据えた演習などで、実践的なスキルを修得します。

AS保育室や近隣の保育所・幼稚園など

学内外に体験の場を豊富に用意教職員などの子どもを預かるAS保育室で体験学修をおこない、保育の現状を学びます。近隣の保育所・幼稚園では体験実習をおこない、保育の現場に必要なスキルを身につけます。

子ども福祉専攻の魅力

新たな保育・幼児教育を学ぶスウェーデンでの研修

コミュニティ・アクティブ・ラーニング

- 北欧の保育を学ぶ

子ども福祉の先進国として知られるスウェーデンの保育施設を見学し、参加実習をおこないます。研修では、保育についての講義や意見交換会、観察実習などの充実したプログラムを実施。日本とは異なり、子どもたちの自主性を尊重するスウェーデンの保育現場に身を置き、新たな発見を通して、将来の仕事に活きる保育観を養います。子ども福祉の最先端を体感し、より良い保育のあり方について柔軟に研究できます。

スウェーデンの保育者による公開講演会

スウェーデンの保育者による保育実践を中心とした講演会を学内で実施しました。実例をもとに紹介されたのは、スウェーデンでおこなわれているプロジェクト型保育。保育環境を整えることの意義や、子どもたちの主体性に委ねることの大切さについて学ぶ機会となりました。

※ 2021年度からはフィンランドの保育施設に関する内容を加え、オンラインにて実施しています

体験レポートコミュニティ・アクティブ・ラーニングを経験して詳しく読む

-

-

それぞれの保育の良さに気づけた海外研修。

平山 菜津子さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 4年生

(愛知県立岡崎西高等学校 出身)※2020年度スウェーデン研修で印象深かったのは、日本とは異なる保育者の姿勢です。スウェーデンの保育者は子どもたちと一緒に遊ぶことはなく、さまざまなことに挑戦できるよう、必要な時に援助する見守る保育で子どもの自主性を大切にしていました。自主性を重んじるスタイルに魅力を感じた一方、言葉の壁がある中でも、子どもたちと一緒に遊ぶことで距離を縮めることができ、子どもと直にふれあう日本の保育の良さを再認識しました。将来は日本とスウェーデン両国の良さを取り入れ、子どもをより良く育める保育者になりたいです。

体験・経験につながる学び

学外実習

※ 4年次の実習は、[保育実習Ⅲ]または[保育実習Ⅳ]のどちらかを選択します

実習レポート学外実習を経験して詳しく読む

-

-

子どもと信頼関係を築くには、時間をかけて関わることが大切だと実感。

高瀬 萌々香さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 2022年度卒業(愛知県立一宮興道高等学校 出身)

実習先サンタマリア幼稚園、上社幼稚園、あかつき三の丸保育園、あかつき保育園、子どもの家ともいき

3年次におこなった『保育実習』で印象に残っているのは、1歳児の子どもとの関わりです。実習当初は、保育者の膝の上にいないと泣いてしまい、私の顔を見ても泣き止むことはなく離れていってしまい、どう関わればいいのか迷うことがありました。しかし毎日時間をかけてその子どもと接するうちに、友達との関わりの中で泣いてしまった際には、私の姿を探して来てくれるようになりました。2週間の実習でしたが、時間をかけて信頼関係を築くことの大切さを学ぶことができました。

-

-

比較することで見えてくる保育・教育の姿

若島 沙良さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 2019年度卒業(三重県立桑名高等学校 出身)

実習先桑名市立光風幼稚園/桑名市立桑陽保育所/(福)聖母の家 他

複数の資格取得をめざし、保育所・幼稚園・児童養護施設での学外実習を経験しました。4歳児を担当しましたが、同じ年齢でも幼少期から長時間保育所で過ごしてきた園児は自立心が強く、入園してすぐの園児は親子の関係性が密だと感じました。先生の指導・保育法を見ていると、年齢だけでなく、その子がどうしたいか、何を求めているのか、きちんと向き合って方針を決めており、状況に合わせた保育や教育の大切さを意識するように。そうした姿勢が子どもや保護者との信頼関係を築くのだと学びました。

-

-

国内外の多様な実習経験から、保育観が養えた

小川 純里さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 4年生(2019年度)

高校生の頃、保育の現場で働きたいと考え、子ども福祉専攻に進学。幼稚園教諭一種免許状・保育士資格という2種類の取得をめざしました。資格取得のためには、幼稚園2回、保育所2回、発達支援センターなどの福祉施設1回の計5回の実習が必須。授業で身に付けた力を発揮して実践力を養いました。

初期の実習では、大学で学んだ知識を活かし、子どものサポートや遊びを通じて子どもの特徴を掴みます。それから保育に深く携わるようになり、終盤にはクラスを一人で任せられるように。自身は学んでいる身ですが、子どもたちは一人の先生として接してきます。責任をもって、ダメなことはダメと注意し、遊ぶときは一緒になって楽しむ。その中で、先生に指導いただいたのは「習熟度の差で対応を怠ってはいけない」ということ。遊び終えた子や課題をクリアした子が退屈しないように新たな楽しみを与えるなどして、一人ひとりの個性を理解しながら柔軟に対応していくことが必要であることを学びました。

子ども福祉専攻では、「コミュニティ・アクティブ・ラーニング」を受講すると、3年次前期に福祉先進国として知られるスウェーデンの就学前学校に保育研修へ行くことができます。スウェーデンは保育者の数が多く、1クラスで少人数のグループを作り、一人ひとりと向き合う環境が整っていました。また印象深かったことは、子どもの主体性を尊重する姿勢。転びそうなごつごつした場所でも「危ないからやめなさい」というのではなく見守っていました。子どもたちの豊かな成長を大切にする姿勢から、自身の保育観を深めることができたと思います。

施設紹介詳しく読む

AS保育室

教職員、学生の子どもたちや、周辺地域の子どもたちを預かる事業所内保育室。実践的な体験学習の場として活用し、子どもへの理解を深めています。

音楽室・個別練習室

『音楽基礎技能』などの授業で、ピアノ、声楽、打楽器演奏などの音楽表現を習熟度別に学びます。また、ピアノの自主練習の場としても使用できます。

陶芸室

『造形基礎技能』などの授業で、陶芸を通してものづくりの楽しさを実感しながら、現場で役立つ造形の手法や子どもと共におこなう造形表現についてを学びます。

先輩から聞く学科(専攻)のこと多くの先輩が、福祉貢献学科 子ども福祉専攻から羽ばたいています。 詳しく読む

-

-

一人ひとりの違いを受けとめ、その子ならではの伸びやかな成長を支えたい。

卒業生

四谷 奈々さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 2022年度卒業

(愛知県・私立愛知淑徳高等学校 出身)

就職先:吉田学園(幼稚園教諭)「幼稚園の先生になりたい」という幼い頃からの夢を叶えるため、本専攻に入学。1年次の早期から保育園見学や学内のAS保育室で保育の現場を体感し、2年次以降は保育所や幼稚園、児童福祉施設での学外実習に加え、保育園でのアルバイトも経験しました。

4年間を通して保育や幼児教育について実践的・体験的に学び、子どもの性格や発達のペースは一人ひとり違うことを実感。答えがひとつではないからこそ、子どもたちの考えや状況を決めつけず、伸びやかな成長を支える保育者・教育者になりたいと考えるようになりました。授業で子どもを取り巻く家庭や社会の多様な事例研究をおこない、実習報告会でさまざまな幼稚園や保育施設の様子を知り、視野を広げたこともその思いを後押ししたと感じています。

ゼミでは、「乳児の愛着と人見知りの関係」について研究をおこなったほか、台湾の学生と互いの国の保育についてオンラインでプレゼンテーションするなど、新たな気づきに満ちた学びを経験。授業や実習とは異なる視点から、めざす保育・幼児教育のあり方を深く考察することができました。

卒業後は、幼稚園教諭として子どもたちが毎日楽しく過ごせるよう、笑顔を大切にし、型にとらわれない柔軟な発想を持って子どもたちの成長を支えていきたいです。

-

-

保育は、小さな幸せが詰まった仕事。子どもたちから信頼されることが何よりも嬉しい。

卒業生

松田 実紗さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 2021年度卒業

(名古屋市立向陽高等学校 出身)

就職先:社会福祉法人 フジ福祉会 名東保育園現在は1歳児クラスを担当し、生活援助や遊びを通して子どもたちの成長を支えています。子どもたちは、一人ひとり発達のペースに違いがあり、それぞれに合った言葉がけや援助が必要です。在学中に子どもたちの個性や発達の違いについて学修した『発達心理学』や現場での具体的な対応について学んだ『教育心理学』など、心理学系の講義で身につけた知識がとても役立っています。また、『絵本論』という授業では、絵本の役割や特徴などを分析し、子どもの成長に合った絵本の選び方を学びました。その知識をもとに、子どもたちに読み聞かせる絵本を選んでいます。保育士になって感じているのは、「小さな幸せがたくさん詰まった職業」ということ。駆け寄って抱きついてくれる時、可愛らしい寝顔を見ている時、成長を感じられた時など、子どもたちから毎日多くの幸せをもらっています。今後も、子どもを一人の人として尊重し、信頼関係が築けるよう、多くの経験を積み重ね、日々学んでいきたいと思います。

-

-

「子どものためになる保育」という目標に向かって

卒業生

鈴木 優花さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 子ども福祉専攻 2021年度卒業

(愛知県立岡崎西高等学校 出身)

就職先:岡崎市役所(保育職)Q1 この学科(専攻)を志望した理由は?

中学の頃の職業体験をきっかけに保育士を志すようになりました。複数の大学を調べましたが、愛知淑徳大学にはAS保育室があり、実践的な保育や幼児教育を学べることに魅力を感じ、進学を決めました。

Q2 印象的だった授業は?

2年次の『保育内容指導法』です。手遊びや絵本など具体的なテーマに基づく指導案や教材を作成し、グループ間で模擬保育をおこないました。仲間の制作物から自分にはないアイデアや表現方法を得るなど、指導法の幅が広がりました。また、さまざまな授業において、制作した教材や劇をAS保育室で発表する機会もあり、子どもたちの反応を知ることもできました。現場実習前にしっかりと実践練習ができたことで、不安を解消して実習に臨めました。

Q3 この学科(専攻)で学んで良かったことは?

先生の手厚いサポートが受けられました。1年次から定期的に個人面談があり、学修内容や大学生活や就職活動のことまで幅広く相談できました。私たち学生の考えに寄り添ってくださることで、ひとりで悩むことなく学生生活が送れました。また少人数制だったことで専攻内の絆も強く、「子どものためになる保育」という同じ目標に向かって、相談したり、協力したりと充実した環境で学べました。

4年間の学び(2023年度実績)

|

|---|

|

|

|

|---|---|

|

|

PICKUP!科目詳しく読む

保育原理Ⅰ・Ⅱ

保育の意義について理解を深め、保育の内容と方法について考察します。また、「保育所保育指針」を中心に、保育の特性と目標、保育環境などについて学びます。

子育て支援

保育士のおこなう保育の専門性を背景とした子育て支援を、保育所の保護者支援や地域の支援活動に活かす方法について学修。保護者に対する情報提供や、保育相談支援の展開について、具体的な事例を通し理解を深めます。

保育者論

保育士および幼稚園教諭の専門性を考察し、保育者の役割について理解を深めます。保育者を取り巻く社会的状況を学び、将来の職業観を育みます。

音楽基礎技能Ⅳ

ピアノや弾き歌いにおける、子どものための音楽活動に対する基礎技能を学びます。学生個々のレベルに合わせた弾き歌い5曲、ピアノ3曲、コード譜3曲を課題とし、実践力を養います。

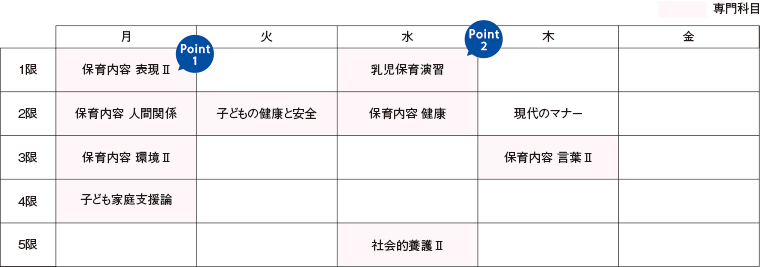

時間割例

2年次後期

保育内容 表現Ⅱ

音楽的、身体的、造形的表現活動を総合し、音楽劇の制作・上演に取り組みます。仲間と協力する姿勢、子どもを理解する力を養います。

乳児保育演習

社会的に需要の高い低年齢児保育の意義と、その具体的な保育方法について学びます。保護者との連携に必要な情報発信のあり方も考えていきます。

資格・免許

取得できる資格・免許

- 幼稚園教諭一種免許状/

- 保育士資格/

- 児童指導員任用資格*/

- 社会福祉主事任用資格*

*任用資格:採用後、特定の業務に任用される時に必要とされる資格

目標とする資格など

- TOEICⓇ、TOEFLⓇのスコアアップ

就職

保育士・幼稚園教諭の就職実績(2022年度)

- 公立保育所・幼稚園 9名/

- 私立保育所・認定こども園 20名/

- 私立幼稚園 11名/

- 保育所以外の児童福祉施設 2名

主な就職実績

- (福)愛知県厚生事業団

- 一宮市役所

- 岡崎市役所

- 春日井市役所

- (福)静岡ホーム 児童養護施設静岡ホーム

- センコー

- 多治見市役所

- 豊田市役所

- 長久手市役所

- 名古屋市役所

- (福)高針福祉会 西山保育園

- 四日市市役所 他

ゼミナール(2023年度)

| 青木 文美 | ゼミ | 絵本をはじめとする子どもの文化 |

| 井上 知香 | ゼミ | 幼児理解の保育理論と北欧保育 |

| 岡田 泰枝 | ゼミ | 幼児期の子どもたちの学び |

| 小野 美和 | ゼミ | 対人コミュニケーションの心理学的理解 |

| 黒川 文子 | ゼミ | 高齢期の地域生活を考える |

| 末田 邦子 | ゼミ | 保健・医療におけるソーシャルワーク |

| 髙城 大 | ゼミ | 子どもの貧困とソーシャルワーク |

| 瀧 誠 | ゼミ | 障がい者福祉におけるソーシャルワーカーの課題 |

| 田中 勝 | ゼミ | 違いを認め、つながりを知る、そして社会を耕す |

| 谷口 純世 | ゼミ | 生活をとおした支援について考える |

| 中村 弘佳 | ゼミ | 地域福祉の推進における現状と課題 ~地域共生社会を目指して~ |

| 西 和久 | ゼミ | 人間と社会を科学する社会心理学 |

| 古川 洋子 | ゼミ | 保育教材の研究と子育て支援 |

学生たちの研究テーマ例

- 乳幼児におけるオノマトペの効果

- 保育職・教育職におけるワークライフバランスについて

- 障害児・者の周囲の環境とこだわり行動の関連について

- 遊びを通して育つ子どもをめざして

- スウェーデンの子育て支援制度の現状

- 外国にルーツを持つ子どもに関する保育

- 保育所における食物アレルギーへの対応