福祉貢献学科 社会福祉専攻

日常生活に課題を抱えた人々が、自らの生命や生活に関して自分自身で決定できる道を拓き、違いを共に生きられる社会。こうした社会の創造に取り組むことができる社会福祉士、精神保健福祉士をはじめ、地域に貢献できる人材の育成をめざします。“個”に向けたサポートに留まらず、家族・地域・社会全体といった“環境”に対して働きかけができる広い視野を獲得した卒業生たちは、多彩な分野で活躍しています。

身につく力

- 専門職としての知識を活かし個々に応じた支援を工夫できる力

- 日常生活において課題を抱える人を支え地域社会に貢献できる力

- 実践の中で培われる積極性のある思考力と実践力

社会福祉専攻の特色

社会福祉士、精神保健福祉士の

国家試験受験資格の取得が可能希望者は社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験の受験資格を取得することができます。国家試験対策の授業や模擬試験の実施など、充実したサポートで資格取得を後押しします。

人と社会を広く捉える力を武器に

将来の選択肢を広げる卒業後は高齢者、障がい者、子ども家庭、医療、精神保健、公務員など、さまざまな分野の福祉職をはじめ、高齢者や障がい者との関わりの多い住宅や介護用品を扱う企業等への就職も。活躍の場は、多岐にわたります。

地域の問題に取り組み

広い視野や社会的能力を養う災害時に必要とされる支援について学ぶ、『災害時活動支援論・演習』を開講しています。いかなる状況下においても地域で共に福祉に取り組むための、幅広い視野と対応力を養います。

社会福祉専攻の魅力

社会福祉の学びの先にある進路実現のサポート

キャリアデザイン

福祉を通して社会に貢献するために、どのような職場や職種を通して社会に働きかけるか、これらの分野が求める人材についての理解を深めます。さらに社会福祉分野での体験談を聞き、社会に貢献するために備えるべき資質について考察。それによって就職活動のみならず、将来設計に重要な、価値観の形成、生活する力、働く力、育む力、生きる力などを考え、自己表現できるようになることをめざしています。

国家資格の取得サポート

社会福祉士が必要とする基礎的専門知識や、社会福祉に関連する法律・施策の改正などを含めた動向について学修。問題演習もおこない、国家試験における問題対応能力を養います。また、教室の一室を自主学習室として開放し、学生が国家試験に向けて勉強に打ち込むことができる環境を整えています。

体験・経験から理解につながる学び

学外実習(2024年度)

★ 印は、実習前の学生が先輩の実習での学びを聴く機会にもなっています

実習レポート学外実習を経験して詳しく読む

-

-

一人ひとりと丁寧に対話し、本音で向き合うことを大切にしたい。

小堂 朱音さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 社会福祉専攻 2024年度卒業(愛知県立半田高等学校 出身)

実習先名古屋市千種区社会福祉協議会、名古屋市熱田区障害者基幹相談支援センター、 名古屋市南区障害者基幹相談支援センター、桶狭間病院藤田こころケアセンター社会福祉士と精神保健福祉士の資格取得をめざし、合計4カ所で実習をおこないました。3年次の『ソーシャルワーク実習』で訪れた基幹相談支援センターでは、利用者の方と接したり、地域の自立支援連絡協議会に出席したりしたほか、利用者の方の個別支援計画を立てさせていただきました。実習の前に履修した授業で、学生同士でクライエント役・ワーカー役をおこない、面接練習をしたことで、実習先の面接でも落ち着いて対応することができました。一人ひとりの話を丁寧に聞き、相手の言動を、相手の立場で考えることが、より良いアドバイスや支援につながることを実感しました。

-

-

思いや気持ちをくみ取り、一人ひとりに寄り添う支援を。

隠岐 有花子さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 社会福祉専攻 2023年度卒業(名古屋市立桜台高等学校 出身)

実習先京ケ峰岡田病院4年次の『精神保健福祉援助実習』では、精神科に入院中の急性期、慢性期の方、通院治療中の方などさまざまな方への支援について学ぶ中で、精神障害とその支援についての理解を深めました。実習前は、急性期の患者さんであればこういう支援が必要なのだと枠にはめて考えがちでしたが、実習先の職員の方から、患者さんの行動や言葉の背景に思いを巡らせることの大切さを学び、一人ひとりに寄り添った関わり方や支援のあり方を意識するようになりました。今後は、患者さんの生活環境や性格なども意識し、言動の裏側にある気持ちもくみ取ることができるような、頼りがいのある精神保健福祉士をめざします。

福祉現場で利用者・支援者の皆さまから学ぶ

科目:ソーシャルワーク実習ソーシャルワーク実習では、24日間180時間以上の基盤実習と、10〜14日間60時間以上の発展実習で実際の福祉現場で毎日学びを重ねます。一人ひとりの学生の学びを促し、困りごとに丁寧に対応できるよう、支援者の皆さまと連携して学びの環境を整えています。

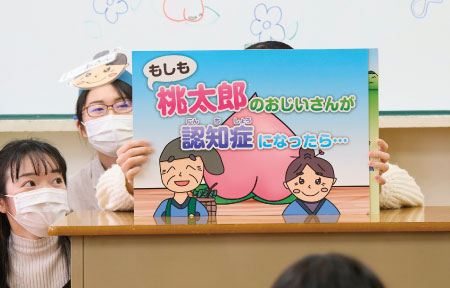

正しい理解を促すために子どもたちに認知症教室を開催

科目:ゼミナール名古屋市千種区の地域包括ケア推進会議と協働し、千種区のトワイライトスクールで「認知症教室」を開催。学生たちは、桃太郎を題材としたオリジナルの紙芝居やクイズを用いて、小学生たちに認知症を詳しく知ってもらうきっかけを作りました。認知症への正しい理解だけでなく、小学生たちが認知症の方に出会ったときにどうすればよいのか考えさせる機会となりました。

先輩から聞く学科(専攻)のこと在学生・卒業生の先輩が、学びのことを教えてくれます。詳しく読む

-

-

卒業生

平野 芹佳さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 社会福祉専攻 2024年度卒業

(愛知県・私立桜丘高等学校 出身)

就職先:刈谷病院Q 印象に残っている学びや授業内容は?

社会福祉士と精神保健福祉士の両方の資格取得をめざせる点を魅力に感じ、本学を志望しました。入学後は社会福祉の基礎について学んだ後、2年次からの演習科目で、事例検討やロールプレイング、グループワークなどをおこない、専門職として必要となる知識や技術を実践的に学びました。さまざまな事例について自分で実際に考え、取り組むことで学修内容の理解がより深まったと実感しています。4年次の『精神保健福祉援助実習』では、実際に精神科の病棟に入り、支援の場面に同席させていただきました。会話の内容を聞いても、わからない言葉やとっさに判断できないことがあり、自分の知識や技術の不足を痛感しましたが、主体的に実習に取り組んだことで、大学の授業だけでは得られない実践的な知識や技術を身につけることができました。

Q 学生時代の経験をどのように活かしますか?

ゼミでは「長期入院の精神障害者の退院阻害要因」をテーマに卒業研究に取り組みました。なかでも、退院時の居住支援に着目し、愛知県内で居住支援をおこなっているセンターの職員の方にご協力をいただきながら研究を進めました。学外での実習や卒業研究を通して、患者さん自身への支援はもちろん、患者さんを取り巻く環境にも意識を向け、退院後の生活まで含めて支えられる存在になりたいとより強く思うようになりました。今後は、精神保健福祉士としての基本的な業務や知識・技術をしっかり身につけることはもちろん、医師、看護師、作業療法士などの医療関係者や地域の各種機関と連携を図り、病気や疾患を抱えながらも自分らしい生活が送れるよう「生活者の視点」を忘れずに、一人ひとりの患者さんに寄り添い支えていきたいです。

-

-

卒業生

神田 亜梨さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 社会福祉専攻 2023年度卒業

(愛知県・私立日本福祉大学付属高等学校 出身)

就職先:大同病院Q この学科(専攻)を志望した理由は?

小学生の時に経験した1年以上にわたる入院生活の中で、医療ソーシャルワーカーの仕事に心を動かされました。入院中のことのみならず、退院後の小学校の受け入れ態勢など多岐にわたってサポートしていただき、将来私も社会福祉士として患者さんを支えたいと思うようになり、本専攻を志望しました。

Q 印象に残っている学びや授業内容は?

3年次の『相談援助実習※』です。実習期間の前半は、医療ソーシャルワーカーの方が現場でどのように患者さんと関わっていらっしゃるのかを見学し、後半はアドバイザーの同席のもと、患者さんと対面して相談援助をおこないました。現場で活躍する先輩方の視野の広さやきめ細かな配慮などを知り、患者さんと直接関わる機会を通して実感したことは、「点ではなく線で捉えること」の重要性です。患者さんが本当に望んでいることや言葉の真意をくみ取りながらサポートするためには、その方のご家族や生活環境、趣味のこと、退院後の生活など、過去から未来までをふまえて寄り添う姿勢が大切であるということを学びました。

Q 学生時代の経験をどのように活かしますか?

4年間を通じて、児童、高齢、障がいなど幅広い視点で福祉を捉えた学びや、実習での現場経験などを積むことができました。また、専門職としての意識や役割だけではなく、関連する他の専門職や地域との連携など、社会福祉士として求められる役割も教えていただきました。今後は、その学びを実社会で活かしていけるよう広い視野をもって、自分にできることを常に模索しながら病気と向き合う患者さんとそのご家族に寄り添っていきたいです。

※ 『ソーシャルワーク実習』に名称変更

-

-

先輩たちの就職活動体験記が企業研究の参考になりました。

卒業生

髙畑 春香さん

福祉貢献学部 福祉貢献学科 社会福祉専攻 2023年度卒業

(愛知県立豊田南高等学校 出身)

就職先:愛知県庁1年次の『キャリアの形成』の授業で、公務員として働く卒業生の話を聞き、地域を支える公務員の仕事に惹かれました。さらに、取り寄せた愛知県庁の福祉職関連の資料を見て、福祉職のやりがいを知り、一緒に働きたいと思いました。就職活動は福祉関連の一般企業も視野に入れ、早期から情報収集をスタート。先輩の就職活動体験記を参考にし、志望する企業や官公庁にはどんな選考過程があり、面接ではどんなことが重要視されるかなどを調べ、自分の強みと志望する企業や官公庁が求める人物像を照らし合わせて対策をしました。情報が得られにくい企業についてもアドバイザーの方に相談すると、会社訪問を手配してくださり、きめ細かいサポートを受けることができ、とても心強かったです。

4年間の学び(2025年度)

|

|---|

|

|

|

|---|---|

|

|

PICKUP!科目詳しく読む

ソーシャルワーク演習・演習(専門)Ⅰ・Ⅱ

3年次から始まるソーシャルワーク実習の前に、社会福祉士に求められる支援に関する基礎的な知識と技術を修得します。具体的に援助場面を想定した実技指導などのワークを通し、実践的に学びます。

権利擁護を支える法制度

日本国憲法の基本原理、民法・行政法などの、ソーシャルワークにおいて重要な法律や相談援助活動に必要な法律とその仕組みを学び、権利擁護活動や成年後見制度などが利用できるように理解を深めます。

災害時活動支援論・災害時活動支援演習

災害の歴史や災害ボランティアの活動を通じて、被災者のニーズを考えます。そして災害支援に関する知識や技術を学び、平常時の防災対策および災害時の両面において「自分ができること」を見つけます。

福祉貢献特論 Ⅰ・Ⅱ

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験合格に向けて、4年次前期から後期にかけて、集中的に国家試験対策をおこなっています。問題演習をおこなうことにより、国家試験における問題対応能力を身につけます。

資格・免許

取得できる資格・免許

- 社会福祉士(国家試験受験資格)/

- 精神保健福祉士(国家試験受験資格)/

- 社会福祉主事任用資格*/

- 児童指導員任用資格*

*任用資格:採用後、特定の業務に任用される時に必要とされる資格

専攻の学びが役立つ資格など

- 福祉住環境コーディネーター2級/

- 保育士資格(資格試験)

社会福祉士合格率(2024年度)

98.2%(合格者54名/受験者55名) 全国合格率56.3%*

【2023年度データ】

90.9%(合格者50名/受験者55名) 全国合格率58.1%*

【2022年度データ】

75.9%(合格者41名/受験者54名) 全国合格率44.2%*

【2021年度データ】

57.1%(合格者32名/受験者56名) 全国合格率31.1%*

【2020年度データ】

66.2%(合格者45名/受験者68名) 全国合格率29.3%*

* 新卒・既卒を含む合格率

精神保健福祉士合格率(2024年度)

100.0%(合格者7名/受験者7名) 全国合格率70.7%*

【2023年度データ】

100%(合格者8名/受験者8名) 全国合格率70.4%*

【2022年度データ】

100%(合格者5名/受験者5名) 全国合格率71.1%*

【2021年度データ】

100%(合格者4名/受験者4名) 全国合格率65.6%*

4名が社会福祉士もダブル合格!

【2020年度データ】

100%(合格者4名/受験者4名) 全国合格率64.2%*

* 新卒・既卒を含む合格率

就職

主な就職実績

- 愛知県庁

- (医)宏潤会

- (福)サン・ビジョン

- (福)昭徳会

- (医)成精会

- (医)徳洲会

- (福)名古屋市社会福祉協議会

- (福)名古屋ライトハウス

- ベネッセスタイルケア 他

ゼミナール(2025年度)

| 青木 文美 | ゼミ | 絵本をはじめとする子どもの文化 |

| 大矢 知佳 | ゼミ | 乳幼児の身体の発育・運動機能の発達 |

| 岡田 泰枝 | ゼミ | 幼児期の子どもたちの学び |

| 小野 孝嘉 | ゼミ | 地域住民の福祉課題を把握し解決策を考える |

| 小野 美和 | ゼミ | 対人コミュニケーションの心理学的理解 |

| 黒川 文子 | ゼミ | 高齢期の地域生活を考える |

| 末田 邦子 | ゼミ | 保健・医療におけるソーシャルワーク |

| 瀧 誠 | ゼミ | 障がい者福祉におけるソーシャルワーカーの課題 |

| 谷口 純世 | ゼミ | 子ども家庭福祉における生活をとおした支援について考える |

| 西 和久 | ゼミ | 人間と社会を科学する社会心理学 |

| 松下 伸也 | ゼミ | 音楽表現・音楽指導 |

| 吉田 真弓 | ゼミ | 事例から読み解く子ども理解 |

※ 子ども福祉専攻と共通

ゼミナール紹介

-

黒川 文子 ゼミ

住み慣れた地域でいつまでも暮らすための地域ケアの在り方を探求する小学生を対象に認知症の理解を深める認知症教室を千種区役所と連携し実施しています。困っている人と共に歩むことができる地域社会の実現のために、今自分たちにできることを大学での学びを基に考え実践していきます。

-

西 和久 ゼミ

人間と社会を読み解く社会心理学的視点を身につける人間の行動が他者や集団からどのような影響を受けているのかを社会心理学的に研究しています。社会心理学を学ぶことは、社会の中でより良く生きていくための一助となるものと考えます。

学生たちの研究テーマ例

- 障がい児のきょうだいへの抱える心情とニーズについて

- 児童養護施設における自立と自立支援のあり方について

- チャイルドマルトリートメントが人生に及ぼす影響についての考察

- ストレスにおけるユーモアの有効性について

- がん患者の終末期ケアにおけるアドバンス・ケア・プランニングに関わる医療ソーシャルワーカーの役割

- 手話通訳士の成長過程における学習課題ー養成期・成長期・成熟期からの検討ー

- コロナ禍における地域のつながりづくり

- 地域で暮らす高齢者がいつまでもいきいきと暮らせる仕組みづくり