教育学科

指導力や実践力を養うためには、実践の場での学びが欠かせません。小学校教員と特別支援学校教員の養成のため、また、生涯学習指導者養成のための科目を開講する他、多彩な体験学習を実施。教員としての専門的な知識を身につけ、実践を通して深い洞察力と柔軟な思考を養います。

教育学科の特色

小学校教員と特別支援学校

教員の免許状取得が可能小学校教員と特別支援学校教員の免許状取得をめざします。特別支援学校教員の免許状は、小学校教員免許状を基礎条件として取得。本学の特別支援教育への取り組みの歴史は長く、豊富な経験でサポートします。

早期体験学習で

教員として必要な学びを修得長久手市教育委員会と協定を結び、1年次に長久手市立の小学校で『学校教育体験』を実施。早い段階から現場を体験し、教員になるという意欲を高めます。

多彩な実践・体験科目をサポートする

図工室、音楽室などの施設が充実図工室、音楽室など、実践力を伸ばす施設が充実。子どもの心に響く指導法を体験しながら修得し、「知っている」と「教える」の違いを学びます。

教育学科の魅力

小学校教員や特別支援学校教員をめざすための学びが充実

2つの免許状を取得するための多彩なカリキュラム

-

障がいの有無、国籍の違い、性的マイノリティなどに的確に対応し、すべての子どもたちが力や個性を伸ばせるように、一人ひとりに寄り添う指導力と幅広い視野を養います。

※ 詳細は文学部特別サイトを参照

初等理科・初等算数(初等教育必修科目)

理科や算数を楽しく教えるコツを修得。理数離れを解消する確かな指導力を養成します。

特別支援教育論(特別支援教育必修科目)

障がいのある子どもの教育の歴史、特別支援教育の理念と基本的枠組みを理解します。

ポルトガル語Ⅰ・Ⅱ

中部エリアに多い日系ブラジル人の子どもたちを支援するため、ポルトガル語の基礎を学びます。

体験・経験につながる学び

実習

![実習の流れ 1年次[学校教育体験] 3年次[教育実習(小)][介護実践演習] 4年次[教育実習(特)]](/img/faculty/department2024/literature/co_ed_point_fig06.svg?v=0410)

名古屋土曜学習プログラム

- 地域の子どもたちに学習プログラムを提供

- 名古屋市教育委員会が開催している、子どもたちの豊かな土曜日を実現するための取り組みです。教育学科の学生もボランティアとして参加。学習プログラムの内容を立案・実施し、子どもたちと交流を深めます。

学遊フェスティバル

- 学びのおもしろさを、子どもたちに伝える

- 子どもたちに学ぶことのおもしろさを伝えるイベントを、学生主体で企画・運営。「図工」「音楽」「理科」などのブースを設け、子どもたちとのふれあいを通じ、教員に必要な実践力と豊かな心を育みます。

実習レポート学校教育体験を経験して詳しく読む

-

-

「教員になりたい」という思いがさらに強くなった貴重な経験。

川口 美海さん

文学部 教育学科 2年(愛知県立一宮高等学校 出身)

実習先長久手市立市が洞小学校

1年次9月の『学校教育体験』では、小学校で観察実習をおこない、各教科の指導方法や児童との関わり方について学びました。国語の授業では、ゲーム要素を取り入れた音読指導を見学。『初等国語』で学修した児童が楽しく学ぶための工夫がされており、楽しく、かつ実のある授業のつくり方について理解を深めることができました。実習を通して「教員になりたい」という思いがさらに強いものに。今後もさまざまなことに挑戦し、学校現場で役立つ知識と経験を積み重ねながら教員をめざします。

-

-

早期の教育体験で、学修意欲も向上

野々垣 琴音さん

文学部 教育学科 2年生(愛知県・私立桜花学園高等学校 出身)※2020年度

実習先長久手市立南小学校

『学校教育体験』では1年次から現場に触れることができ、教員への思いをより強くしました。実習先の先生は、授業に結びつく雑学や雑談を織り交ぜ、楽しく学べる「飽きさせない授業方法」を実践されており、大変勉強になりました。言葉の表現力も多彩で、状況に合わせて言い回しや抑揚を変えて話されており、目の前にいる児童の様子をしっかりと見極め、その時々に必要な工夫を取り入れる大切さを肌で感じました。大学生の間に多くの子どもとふれあい、教員として必要な力を磨いていきたいです。

先輩から聞く学科(専攻)のこと在学生・卒業生の先輩が、学びのことを教えてくれます。詳しく読む

-

-

一人ひとりの個性に目を向けて、強みを引き出せる教員になりたい。

在学生

後藤 海希さん

文学部 教育学科 4年

(愛知県立瀬戸高等学校 出身)

小学校教諭と特別支援学校教諭、両方の免許状を取得するため、本学科へ。1年次から各教科の学習指導案や教材のつくり方、楽しく学べる授業づくりの工夫、児童に伝わりやすい指示の出し方などを学ぶことができ、早期に教員に求められる力の基礎固めができたと感じています。

ゼミでは、身体を使ってコミュニケーション支援をおこなう「動作法」をテーマに、障がいのある子どもへの指導・援助法について学び、さまざまな障がいの特性や教育のあり方について理解を深めました。こうして培った知識を活かしたいと考え、特別支援学級でのボランティア活動 にも参加。活動の内容や子どもとの向き合い方など、障がいの特性や個性に合わせた支援を心がけたことで、児童の「たのしい!」「おもしろい!」「なぜ?」という興味や好奇心を引き出す力を磨くことができたと思います。

授業やボランティア活動を通して学んだのは、「違いを共に生きる」ことの大切さ。障がいの有無に関わらず、多様な個性を持つ子どもたちの魅力に目を向け、それぞれの強みを引き出し、成長を支えていきたいです。卒業後は、「30人の子どもがいれば、30通りの関係づくりがある」という考えを大切に、一人ひとりと向き合える教員をめざします。 -

-

実習やボランティア活動で得た経験を活かし、子どもの好奇心を育てる教員をめざします。

卒業生

野田 光太郎さん

文学部 教育学科 2022年度卒業

(愛知県立一宮興道高等学校 出身)

就職先:愛知県教育委員会(小学校教諭)1年次の『学校教育体験』では、小学校で授業のサポートや観察実習などをおこないました。楽しそうに学ぶ子どもたちを見て、「教員になりたい」という思いがさらに強くなり、早い段階から学校現場を経験したことで、その後の学科での学びに対する意欲が高まりました。『理科教育法』では、科学の視点から身近な疑問を取り上げ、授業形式で発表しました。教員は身の周りで起きている現象について本質を理解し、子どもたちの学びにどう結びつけていくのかが大切であると実感。ゼミでは理科教材の研究と開発に取り組み、ふれて楽しむことのできる教材や児童の新たな発見を促す教材などを制作しました。また、1年次の後期からはCCCを活用し、小学校でのボランティア活動にも参加。児童一人ひとりに目を配り、学習支援をおこなうことで、子どもたちの学習意欲の些細な変化にも気づけるようになりました。卒業後も、ゼミの先生からいただいた「教えるのではなく気づかせることが大切」という言葉を大切にしながら、子どもたちがさまざまなことに興味を持つきっかけをつくり、好奇心と考える力を育てられる教員をめざします。

-

-

子どもたちと一緒に成長できる教員をめざして

卒業生

中村 凪沙さん

文学部 教育学科 2021年度卒業

(名古屋市立名東高等学校 出身)

愛知県教育委員会(小学校教諭)Q1 この学科(専攻)を志望した理由は?

小学校教員への思いが強く、実績の高い教育学科を選びました。1年次から小学校を訪問し教員の働き方を学ぶ『学校教育体験』や、毎日の授業の中で取り入れられる指導案の作成など、実践的な学びで教育現場に不可欠となる力を学生の間に磨けることも魅力でした。

Q2 この学科(専攻)で学んで良かったことは?

特別支援学校教諭への関心が生まれ、免許状も取得できたことです。本学科は、特別支援教育の授業が多く開講されており、幅広い知識を身につけることができました。教育現場では子どもたちの多様性に対応できるよう、特別支援教育の視点が重要となっています。小学校教員として、学科での学びを活かし、子どもの可能性を広げていきたいです。

Q3 この学科(専攻)で学んで成長したところは?

臨機応変に対応する力です。学校現場はいつ何が起こるか予測できないため、ボランティアなど数多くの体験活動を通じて、不測の事態にも対応できる力を培いました。また、教育実習では目の前にいる子ども一人ひとりと向き合い、その子に必要な支援をするという教員として大切な人間力を高めることができました。今後も子どもたちと一緒に成長できる教員をめざします。

学生に寄り添う 先生の声教育学、そして心理学のプロが学修をサポートします。詳しく読む

-

-

教員の役目は教えることではなく、気づかせること。

佐藤 成哉教授

専門:小学校理科・科楽教育研究小学校の教科を教えることは、難しいことではありません。ですが、ただ結果や正解を教えることが教育でしょうか。小学生は幼児から思春期へ、心も身体も大きく成長を遂げる時です。その時期に様々な可能性に出会わせること、それも教育だと私は考えます。私の専門は理科ですが、実験を通してまずはなぜ不思議なことが起こるのか興味を持たせ、考えさせます。そして原理を伝える。このステップが大事だと考えています。教科書通りではなく、この先生がいたからこそ得られたことを、指導にアップデートする。そこから考える楽しさ、分かったうれしさを実感させることが教員の役目です。タブレット教材の導入など教育界も利便化が進んでいますが、そうした中でも変わらない「教育」の意義を身につけて欲しいですね。

-

-

教師との出会いが、子どもの生き方を変えることもある。

二宮 昭教授

専門:特別支援教育・障害児発達心理学特別支援教育は特別支援学校/学級だけで行われるものではありません。通常学級の中にも、発達障害など特別支援教育を必要とする児童がいます。特別支援教育とは、簡単に言えば、人との関わり方を高める学びです。そのために、どのような子どもに対しても、何を大切に、どう接するかを考える。それが特別支援教育の学修の基本です。小学校教師は、児童に様々な刺激を与える仕事です。自分をよく理解してくれる先生と出会えたことで、生き方や人生観が変わった。あなたにもそんな覚えはありませんか。どんな児童と接しても、その子の可能性を引き出せる。そんな教師になるためには、広い視野が必要です。そのために、特別支援教育の学修は大きな力になることでしょう。これから教師を目指す学生には、ぜひ学んでほしいですね。

4年間の学び(2023年度実績)

|

|---|

|

|

|

|---|---|

|

|

PICKUP!科目詳しく読む

体育特殊演習

「水遊び」「浮く・泳ぐ運動」「水泳」「安全や管理」「救急法」など、小学校の体育科における水泳の指導法を学修。さらに、指導力の向上を図るため、学生自身の泳法の技能を高めます。

外国人児童生徒教育概論

日本語指導を必要とする外国人児童生徒が抱える課題と指導方法を、先進的な事例や実践などを通して学修。多様な背景を持つ子どもたちを支えるために、学校や地域の役割を理解していきます。

総合表現

学生が主体となって、脚本・演出・舞台美術などに取り組み、ミュージカルを作り上げる実践的な授業です。表現力やチームワークなど、教員に求められる総合的な力を養います。

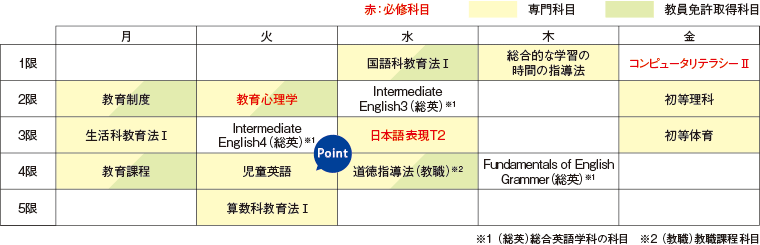

時間割例

小学校、特別支援学校、中高英語の教員免許状を取得する場合の1年次後期

中高の教員免許状を取得するための講義

文学部教員免許状取得プログラムを利用して、中高の教員免許状を取得する場合、国語の場合は国文学科、英語の場合は総合英語学科の授業を受講します。

児童英語

小学校の英語教育に必要な語彙や表現を身につけながら、指導者に必要な英語の基礎知識と詩や絵本など英語に関する文化的知識も学べる小学校免許状取得必修科目です。

資格・免許

取得できる資格・免許

- 小学校教諭一種免許状

- 特別支援学校教諭一種免許状(小学校教諭免許状を基礎条件とする)

- 司書

- 学芸員

- 司書教諭

取得を支援する資格など

- 中学校教諭一種免許状(国語、英語)

- 高等学校教諭一種免許状(国語、英語)

- 日本漢字能力検定

- TOEFL®、TOEIC®のスコアアップ

就職

教員採用試験合格者数(2022年度)

- 小学校 93名(29名)/

- 特別支援学校 12名(8名)

- 計105名(37名)

※( )内は、既卒生人数、補欠含まず

主な就職実績

- 愛知銀行

- 愛知県教育委員会

- 岡﨑信用金庫

- 川崎市教育委員会

- 岐阜県教育委員会

- ジェイアール東海髙島屋

- 静岡県教育委員会

- 知多信用金庫

- 東京都教育委員会

- 名古屋市教育委員会

- 浜松市教育委員会

- ブリヂストンタイヤソリューションジャパン

- 三重県教育委員会

- みよし市役所

- 横浜市教育委員会 他

ゼミナール(2023年度)

| 伊藤 真理 | ゼミ | 教科教育を支える情報活用と学校図書館 |

| 海老崎 功 | ゼミ | 観察・実験を中心にした理科教育 |

| 加藤 智 | ゼミ | 生活科研究 |

| 楠元 町子 | ゼミ | 異文化交流とディベート |

| 佐藤 実芳 | ゼミ | 幼児期・児童期の子どもたち |

| 白石 朝子 | ゼミ | 教育と文化の視点による音楽研究 |

| 猶原 秀明 | ゼミ | 障がいのある子どもへの指導・援助法の開発 |

| 中嶋 真弓 | ゼミ | 国語科教育研究 |

| 野井 未加 | ゼミ | 障がいのある子どもと家族の支援 |

| 星野 将直 | ゼミ | 算数の本質・わかって楽しい算数 |

| 松井 千代 | ゼミ | 小学校における英語教育と日本語支援 |

| 松田 秀子 | ゼミ | 子どもの運動教育と健康 |

| 三和 義武 | ゼミ | 社会における教育の問題 |

| 山本 和久 | ゼミ | 造形表現・図画工作科教育とアート |

| 吉田 伸一 | ゼミ | 障がいのある人のスポーツに関する研究 |

| 渡辺 かよ子 | ゼミ | 国際化社会における生涯発達と教育 |

学生たちの研究テーマ例

- 小学校における音楽科教育の特質 ~歴史的背景から~

- 小学校理科教材の研究と開発

- 食育教育 -偏食が子どもの成長にもたらす影響-

- 通常学級における発達障害児への合理的配慮

- 小学校国語科における言語感覚育成の研究~実践例の比較を通して~

- プログラミングを利用した算数授業とその課題について

- 小学校体育科におけるベースボール型の指導法について

- 図画工作科の新しい言語活動