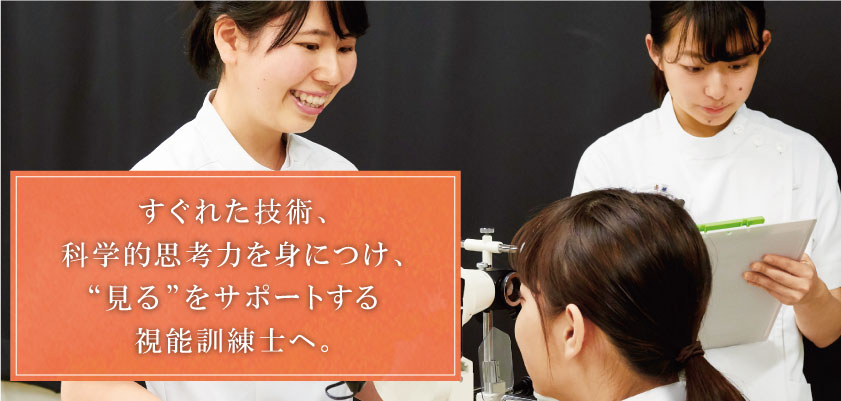

医療貢献学科 視覚科学専攻

「視能訓練士」は、眼や見え方に関するさまざまな症状の検査・評価をおこなう他、弱視や斜視の訓練に携わるなど、視覚障がいのある方を支えるスペシャリストです。本専攻では国家資格取得をめざし、知識・技能を修得するだけでなく、新たな検査や訓練方法を研究するための科学的思考を養い、この分野をリードできる人材を育成します。

視覚科学専攻の特色

「視能訓練士」の国家試験

受験資格が取得可能卒業と同時に視能訓練士の国家試験受験資格が得られます。超高齢社会を迎え、視能訓練士の需要はますます高まり、チーム医療の一員として活躍の場も広がっています。

「見る」ということを

科学的に学ぶ医学的な知識だけでなく、「見る」仕組みを解明する視覚科学系の心理学科目も学修。自然科学に基づいた理論的な思考力を養い、この分野をリードできる人材を育成します。

多くのエキスパートたちから

生きた知識を修得眼科医、視能訓練士、生理学者、心理学者などの専門家が授業を担当。毎年12月には東海視能訓練士研究会を主催するなど、現場の声から学べる機会も豊富に用意しています。

視覚科学専攻の魅力

体験・経験につながる学び

実習

高い臨床能力や豊かな人間性を養う現場実習。

実習レポート学外実習を経験して詳しく読む

-

-

実習での経験から状況を見て行動する力が身につきました。

服部 真奈さん

健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 2022年度卒業(名古屋市立緑高等学校 出身)

実習先

藤田医科大学病院、岡崎市民病院、田辺眼科クリニック

3年次の学外実習では、診察や検査の見学の他、患者さんに対して実際に検査をおこないました。検査はとても緊張しましたが、指導してくださった視能訓練士の方の手技やコミュニケーションの取り方を見習い、取り組みました。実習の中で患者さんから「とっても上手。丁寧に検査してくれてありがとう」という言葉をいただけたことはとても嬉しく、印象に残っています。実習を通して成長したことは、患者さんの安全への気配りです。検査技術はもちろん、検査室への移動や検査中など、周りの環境や状況を見て行動する力も身につきました。今後も医療現場で即戦力となれるよう、実技をさらに磨きたいと思います。

-

-

患者さまと接し、医療とは人と人との関わりであることを再認識

後藤 菜々美さん

健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 4年生(愛知県・私立東邦高等学校 出身)2020年度

実習先

医療法人 安間眼科 / 愛知医科大学病院

実習先は普段接する機会がない高齢の患者さまが多い病院で、話しかける声の高さや検査室への誘導の方法など、知識や技術以外にも多くを学びました。実習中でも新しい検査手法を覚えるなど学修は続き、学んだ検査を担当させていただけた時には自信が芽生えました。一方で患者さまが途中で検査を投げ出してしまうという事態に遭遇。体調が優れず、検査が負担になっていたようでした。検査や病気への知識はもちろん、相手の気持ちをくむコミュニケーションも磨いておくべきと気づいた実習でした。

-

-

さまざまな視機能検査に挑戦させてもらえた学外実習。

深谷 阿由さん

健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 3年生(2019年度)

ライフステージに合わせた働き方ができるよう国家資格を取得したいと思い、視能訓練士の資格取得がめざせる視覚科学専攻に入学しました。授業を受けてみると、一見簡単そうな視力検査にもさまざまな注意事項があったり、患者様の生活スタイルを考慮した上で眼鏡を処方する必要があったりと、視能訓練士の世界は奥が深いことを知りました。

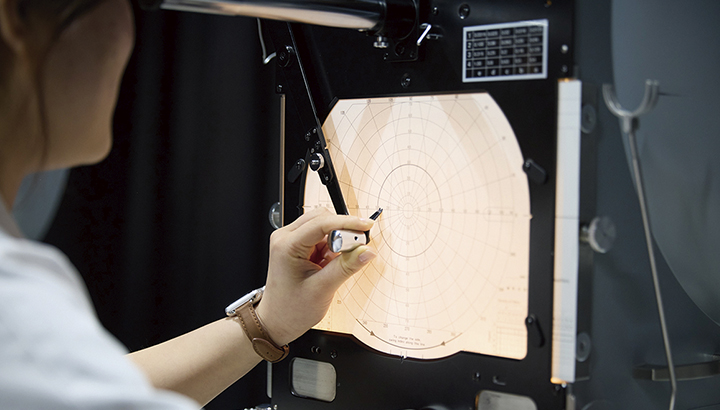

3年次の夏休みにおこなった学外実習では、安間眼科と青山クリニックへ。主な実習内容は、前半は検査・手術の見学、後半には視力検査をさせていただくこともありました。視力検査がスムーズにできるようになった頃、以前より興味があった視野検査に挑戦してみたいことを指導者の方に相談。すると、快諾してくださり、指導者の方が横について視野検査をさせていただけることになりました。視野検査とは、患者様の視野の広さがどこまでなのかを調べる検査です。学校にある機械を使って学生同士で模擬検査をしたことはありましたが、実際に症状がある患者様の検査をさせていただくのは初めてだったため、とても貴重な経験になりました。

また、私の指導を担当してくださった視能訓練士の方が、眼鏡の処方を希望する患者様に「あなたに処方してほしい」と指名されていたことに驚きました。患者様はその視能訓練士の方をとても信頼しているようで、検査以外のことも楽しそうに話されている姿が印象的でした。実習を通して学んだことを忘れずに、私も患者様に信頼していただけるような視能訓練士をめざしたいです。

実習レポート学外実習を経験して2詳しく読む

-

-

上手くいったことが自信になり、意識が高まる。

橋野 香澄さん

健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 3年生(2019年度)

1、2年次は、臨床医学や視覚科学の基礎を学びます。その中で、1年次の夏休みには、2科目を1週間毎に分けて受けられる授業があるなど、勉強環境がとても充実しています。2週間にわたり、授業の内容をレポートにまとめる課題が毎回ありますが、同じ授業を自身で考えるようなもので、確かな知識として身につけることができました。2年次の後期には学内実習として、検者と被検者に分かれて検査し、3年次の学外実習に向けて手技を練習。また、学外実習で何事にも対応できるように、視野検査室や視力検査室を使って、友人と共に自主練習しました。

学外実習は、出身地・鳥取県の眼科病院で約8週間。実習では、視力検査を中心にさまざまな検査を経験しました。特に眼底検査では、悪化の原因を探り、授業で学んだ病状と照らし合わせながら検査。日ごろの勉強の成果を感じ、自信がつきました。病院の視能訓練士の方の仕事の様子を見学して感じたのは、患者様が視能訓練士の方を信頼している様子が窺えたこと、その姿に憧れを抱き、丁寧な手技を心がけることを根底に、患者様との接し方にも注力しました。高齢者にはゆっくり低い声で話しかけ、初めて来診される方にはコミュニケーションをとって安心感を与え、検査に臨んでもらうように心がけました。

実習中、視能訓練士の方から「病状を予想しながら検査をすると、その後余分な検査をしなくて済むから、患者様の負担も減る」とアドバイスをいただきました。しかし視能訓練士の方のように、検査からすぐに病状を導き出すには、まだまだ勉強と経験が足りないと痛感。今まで以上に高い意識を持って、実習や授業に取り組む決心をしました。

-

-

学外実習を通して、目標とする視能訓練士に出会えた。

大鍬 満夏さん

健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 3年生(2019年度)

幼い頃から憧れていた医療業界の仕事に携わりたく、視覚科学専攻に入学。入学してすぐに専門的な授業がはじまり、2年次の後期からは学内実習として視力検査や視野検査などのロールプレイングに取り組みました。

3年次からは、一宮にある大雄会第一病院の眼科で4週間の学外実習へ。初めて現場に立って驚いたことは、視能訓練士の方々の迅速かつ丁寧な仕事ぶりです。どんなに忙しくても患者様一人ひとりの話を丁寧に聞きながら、テンポよく検査を回し、検査や診察以外でも患者様と積極的にコミュニケーションをとる姿は、私が目標とする視能訓練士そのものでした。検査や診察を受けた患者様が安心して帰られる様子を見て、私も大雄会第一病院の方々のように、患者様から頼りにされる視能訓練士になりたいと思いました。また、毎日病院に実習のレポートを提出していたのですが、普段の業務で忙しいのにもかかわらず、たくさん質問やコメントをしてくださったことも印象的でした。「どうしてそう考えたの?」「その後はどうするべきだと思う?」と、プロならではの視点で課題を掘り下げて質問してくださったため、実習で学んだことへの理解がより深まりました。

現場で活躍する視能訓練士の姿を間近で見させていただいて、患者様の話をよく聞き、患者様をよく見ることが正しい検査結果につながり、信頼を築いていることを学びました。今後も他の実習先で検査をさせていただく機会があるので、丁寧なヒアリングを心がけると同時に、頭を傾けるなどのちょっとした仕草に気付き、疾患を見逃さない観察力を身につけ、目標とする視能訓練士の姿に近づきたいです。

ミニ眼科 - 眼のイベントを実施し、実践力を磨く

臨地実習を経験した3年生が主体となり、大学祭『淑楓祭』で毎年実施しているミニ眼科。本専攻の学生が10年以上前から代々受け継いでいるイベントです。教員による指導のもと、学生がおこなっても問題のない視力検査、視野検査、眼底検査などを実施しています。学生は日々の学修成果を発揮しながら、眼の大切さや定期検査の重要性などを来場者にわかりやすく説明。視能訓練士をめざすための実践的な学びの場になっています。

施設・設備詳しく読む

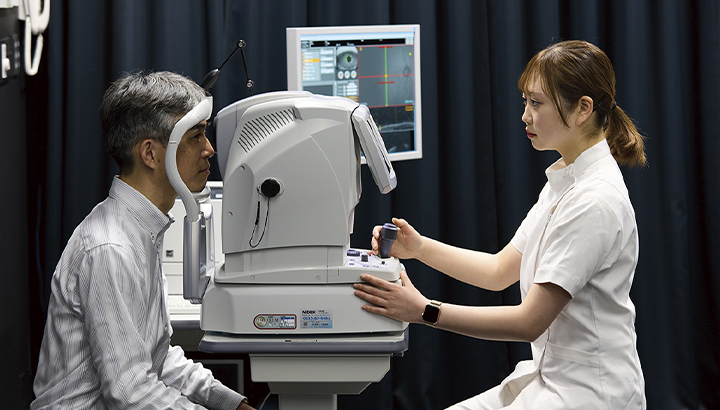

2022年8月に新設した13号棟に、本専攻の専用フロアを整備しました。検査技術を実践的に修得できるよう、医療の現場と同等の検査機器・設備を充実させています。

視力表

OCT(光干渉断層計)

眼底カメラ

動的視野計

前眼部解析装置

先輩から聞く学科(専攻)のこと多くの先輩が、視覚科学専攻から羽ばたいています。 詳しく読む

-

-

眼科領域の研究にも取り組み、患者さまの健康に貢献したい。

卒業生

金田 優奈さん

健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 2016年度卒業

(愛知県立春日井高等学校 出身)

就職先:独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院視能訓練士をめざし、専門的な知識や技術を学ぶだけでなく、科学的な思考力を養い、卒業後は広く社会に貢献できる研究する力を修得したいと考え入学しました。学びの集大成である卒業論文は、興味を持った現象について、実験計画を一から自分で考え、得られた結果を解析し作成。知識以外にも得るものは多く、最後まであきらめずにやり遂げる力は今でも大きな支えとなっています。

現在は視能訓練士として、視力・屈折検査、眼鏡処方検査、視野検査、斜視検査などのあらゆる眼科検査をおこなっています。医師が的確な診断・治療ができるよう、検査をおこない、眼科医療を支えています。日々の仕事で大切にしているのは、患者さんの不安や緊張を取り除くこと。眼科では、医師より先に患者さんにお会いするのが視能訓練士です。あたたかな言葉かけと丁寧で正確な検査を心がけ、安心して治療を受けていただけるよう配慮しています。また、常に学び続ける環境に身を置き、「円錐角膜眼におけるIOLMaster700の2種類の角膜屈折力を用いた予測屈折誤差の比較」というタイトルの研究を日本視能矯正学会で発表。自分の論文が、治療発展に少しでも役立つと考えると感慨深く、仕事のやりがいにもつながりました。今後も病院内外の勉強会に積極的に参加しながら知識を深め、新たな研究・発表にも挑戦して、患者さまの眼の健康に貢献したいと考えています。

-

-

大学での学びを臨床につなげ、視能訓練士として地域医療に貢献

卒業生

鈴木 萌葉さん

健康医療科学部 医療貢献学科 視覚科学専攻 2018年度卒業

(静岡県立浜松湖東高等学校 出身)

就職先:医療法人 安間眼科Q1 この学科(専攻)を志望した理由は?

医療職に関心があり、健康を支える職業をめざす中で視能訓練士を知りました。オープンキャンパスでの模擬授業や検査体験が興味深かったことや、研究色が強く、意欲的な先生方、先輩方の存在に惹かれたことから進学を決めました。

Q2 この学科(専攻)で学んで良かったことは?

講義科目が豊富で、技術の修得に留まらず、学問として視覚科学の知識を深められたことです。不明点はまず調べ、周囲の意見を聞き、答えを探して自分の知識とする学修法も日々の学びの中で自然と修得できました。知識の向上は仕事に就いた今でも欠かせず、大学での学びのすべてが今の自分の礎になっていると感じています。

Q3 印象的だった学びは?

弱視の講義です。弱視の分類、検査法、治療法などを学びました。検査によっては薬剤を使用するため、不安に思う患者さまもいます。患者さまやご家族への説明方法を学生同士で話し合った時には、検査の重要性や薬剤の副作用などを丁寧に伝えることが不安の軽減につながると実感。信頼される視能訓練士になりたいと強く感じた授業でした。

Q4 学生時代の経験は今、仕事でどう活きていますか?

医療機器の利便性が高まる中でも、視能訓練士の専門知識と経験が必要な業務に携わりたいと、ロービジョンケアや斜視弱視の検査、訓練に力を入れている今の勤務先に就職。講義で聞いた症例にふれ、ケアに携わるたび、専門知識を深める大切さを肌で感じています。大学で学んだ患者さまとのコミュニケーションの取り方も業務に活きています。患者さまの不安に寄り添い、医師に患者さまの状態を的確に伝える。両者から信頼されることの大切さも学びました。大学での学びを活かすと共に、患者さまと医師をつなぐ「見ること」を支える一員として、今後も学び続けていきます。

4年間の学び(2023年度実績)

|

|---|

|

|

|

|---|---|

|

|

PICKUP!科目詳しく読む

心理実験法演習1

視覚に関する基礎的な実験を実施し、統計学を用いた分析をおこなうことで、視覚機能の仕組みを理解し、それらに関する研究法の実際について学びます。人間の感覚・知覚、特に視覚、聴覚、触覚の機器に重点を置き、心理物理学的測定法の諸技法を修得します。

視覚心理学1~3

色感覚、色知覚および空間視知覚の諸視覚現象、視覚系の構造と時空間特性、明暗の知覚、形の知覚、運動の知覚などについて学修。また、関連する心理学的現象や実験データを通して、視覚の心理物理学的特性やメカニズムについて理解を深めます。

視能矯正学実習1~3

実習を通して知識・技術の定着を図ると共に、臨床スタッフとして適切な行動が取れるように、臨地実習において留意すべき点を学びます。検査の目的と方法を理解し、自信を持って検査できるよう、検査結果の記載法や評価について理解を深めます。

ロービジョン医学演習

ロービジョン(低視覚)の視覚科学的特性や評価方法、援助方法、拡大補助具の選定方法、関連する福祉制度などについて学修。模擬ロービジョン外来を実施し、ロールプレイを通して、見え方に応じたリハビリテーションの方法論を修得します。

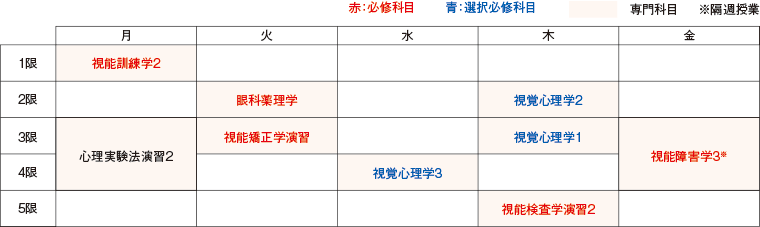

時間割例

2年次後期

視覚科学系科目と視能矯正系科目の両方を履修

「見る」仕組みを解明する視覚科学系の心理学科目と、基本の視機能検査(視力検査、視野検査、眼位・両眼視野検査など)の手技・知識を修得する視能矯正系の演習科目の両方を開講。視覚の基礎科学と眼科の臨床医学、両方の知識を兼ね備えた視能訓練士を養成します。

資格・免許

取得できる資格・免許

- 視能訓練士(国家試験受験資格)

視能訓練士国家試験合格率

2022年度 89.7%(合格者35名/受験者39名)

就職

主な就職先

【北海道】

- 旭川医科大学病院

【関東・甲信越】

- 井上眼科病院

- 埼玉医科大学病院

- 東京医科大学病院

- 東京大学医学部附属病院

- 甲府共立病院甲府共立診療所

- 杏林大学医学部附属病院

- 日本医科大学附属病院

【東海・北陸】

- 愛知医科大学病院

- 愛知淑徳大学クリニック

- あいち小児保健医療総合センター

- 名古屋アイクリニック

- 中京眼科

- 中京病院

- 名古屋大学医学部付属病院

- 名古屋市立大学病院

- 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

- 藤田医科大学病院

- 藤田医科大学岡崎医療センター

- 名鉄病院

- 眼科杉田病院

- 総合上飯田第一病院

- おおさわ眼科

- 刈谷豊田総合病院

- 国立長寿医療研究センター

- 安城更生病院

- 大雄会第一病院

- 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院

- 春日井市民病院

- 小牧市民病院

- 蒲郡市民病院

- 岡崎市民病院

- 中日病院

- 成田記念病院

- 川本眼科

- タナベ眼科

- 名東眼科

- 眼科三宅病院

- 田辺眼科クリニック

- 安間眼科

- 梅森たかせ眼科

- ほんじ眼科クリニック

- トーメーコーポレーション

- 東海光学

- 岐阜大学医学部附属病院

- 岐阜県立多治見病院

- 岐阜ほりお眼科

- 松波総合病院

- 木沢記念病院

- 日本赤十字社岐阜赤十字病院

- 三重大学医学部附属病院

- 三重北医療センター菰野厚生病院

- 鈴鹿厚生病院

- 市立四日市病院

- 海谷眼科

- 島田市立総合医療センター

- 静岡済生会総合病院

- 聖隷浜松病院

- 浜松医療センター

- 金沢大学附属病院

- 福井大学医学部附属病院

- 福井県済生会病院

【近畿・四国・中国・九州】

- 洛和会音羽病院

- 京都大学医学部附属病院

- 大阪大学医学部附属病院

- 多根記念眼科病院

- 滋賀医科大学医学部附属病院

- 兵庫医科大学病院

- 近畿大学病院

- 長崎大学病院

- 福岡国際医療福祉大学 他

ゼミナール(2023年度)

| 稲垣 尚恵 | ゼミ | 「見る」「見える」を考える |

| 川嶋 英嗣 | ゼミ | 視覚障害と視覚科学 |

| 高橋 啓介 | ゼミ | 視覚の心理物理学的研究 |

| 高橋 伸子 | ゼミ | 視覚の実験心理学 |

| 田邊 宗子 | ゼミ | 視機能検査と眼科領域の画像診断 |

| 野上 豪志 | ゼミ | 幾何光学・眼光学・波面光学 |

| 望月 浩志 | ゼミ | 視機能評価の温故知新と新手法 |

学生たちの研究テーマ例

- 数字を用いた臨界文字サイズ測定ゲームの試作

- フラッシュラグ効果における見かけの速度の影響

- ホワイト錯視の錯視量におよぼす輝度と空間周波数の効果

- 初見漢字の書写に必要なお手本文字サイズと視力の関係